世卫组织统计数据表明:2022年,全球43%的成年人体重超标,25亿成人超重,其中8.9亿人患有肥胖症。5-19岁的儿童和青少年中,有超过3.9亿人超重,其中1.6亿人为肥胖。《科学》杂志公布的2023年十大科学突破中,将胰高糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂的开发,及其可缓解肥胖相关健康问题的药物列为年度突破之首,凸显了GLP-1R在代谢疾病治疗与公共卫生领域的里程碑意义。GLP-1R激动剂凭借对糖尿病与肥胖症治疗的突破性疗效,已形成千亿美元市场规模。GLP-1R小分子激动剂药物因口服便利性、生产工艺成熟性及成本优势、使用场景不受限、无需冷链运输等诸多优势,逐渐成为研发焦点。

在这一领域中,礼来的Orforglipron与辉瑞的Danuglipron为两条重要的技术路线。众多药企开发了与Orforglipron或Danuglipron类似结构的化合物,实现了专利突破并进入临床后期。但伴随着专利突破,商业秘密侵权纠纷、专利无效等法律纠纷也如影随形,这种现状凸显了该领域“强布局、快跟进、高对抗”的专利竞争特征。

Orforglipron由日本中外制药(Chugai Pharmaceutical)发现,并于2017年9月26日提交PCT专利申请WO2018056453A1,该专利涉及包含吲哚环和吡唑并吡啶结构的马库什结构化合物,包含相关化合物的用于非胰岛素依赖性糖尿病或肥胖症的预防剂或治疗剂,并明确涵盖Orforglipron。在临床前模型中,Orforglipron偏向G蛋白激活的部分激动剂,无β-arrestin募集,口服药代动力学特性优异(大鼠口服生物利用度 33-43%、食蟹猴 21-28%),在人源 GLP-1R 转基因小鼠中可降糖,在食蟹猴中能促进胰岛素分泌并减少摄食,效果与注射用艾塞那肽相当[1]。2018年9月礼来与中外制药达成许可协议,以5000万美元首付款引进临床前小分子GLP-1R激动剂Orforglipron的全球开发权和商业化权利。Danuglipron为辉瑞通过敏感性高通量筛选,经对哌啶环、苄基醚、5-氟嘧啶和苯并咪唑四个结构区域优化,引入羧酸基团改善药效与理化性质,最终发现的口服小分子 GLP-1R 激动剂。食蟹猴静脉葡萄糖耐量试验(IVGTT)中,Danuglipron 可提升胰岛素分泌、加速葡萄糖清除,每日1次皮下注射(2.9mg/kg)持续2天,可显著减少食物摄入。辉瑞于2017年12月1日提交了PCT专利申请WO2018109607A1,该专利涉及Danuglipron 的母核结构(苯并咪唑-吡啶-哌啶骨架)及关键取代基(如苯并咪唑6位羧酸基团、4-氰基-2-氟苄氧基、(S)-氧杂环丁烷甲基)。

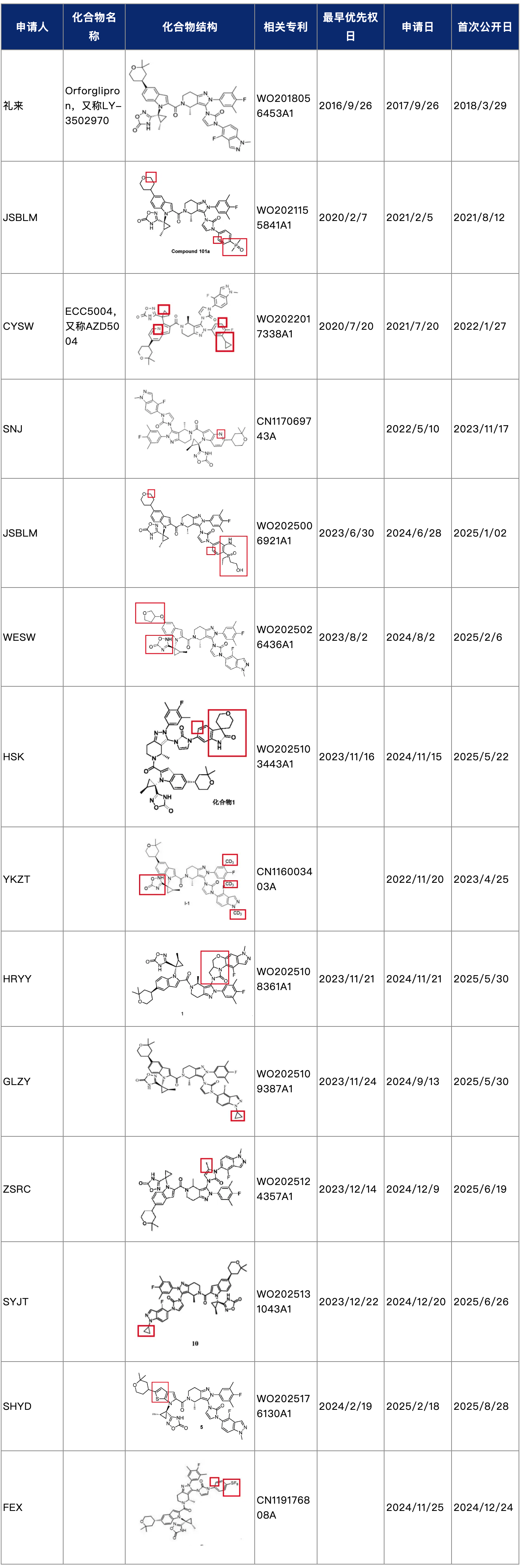

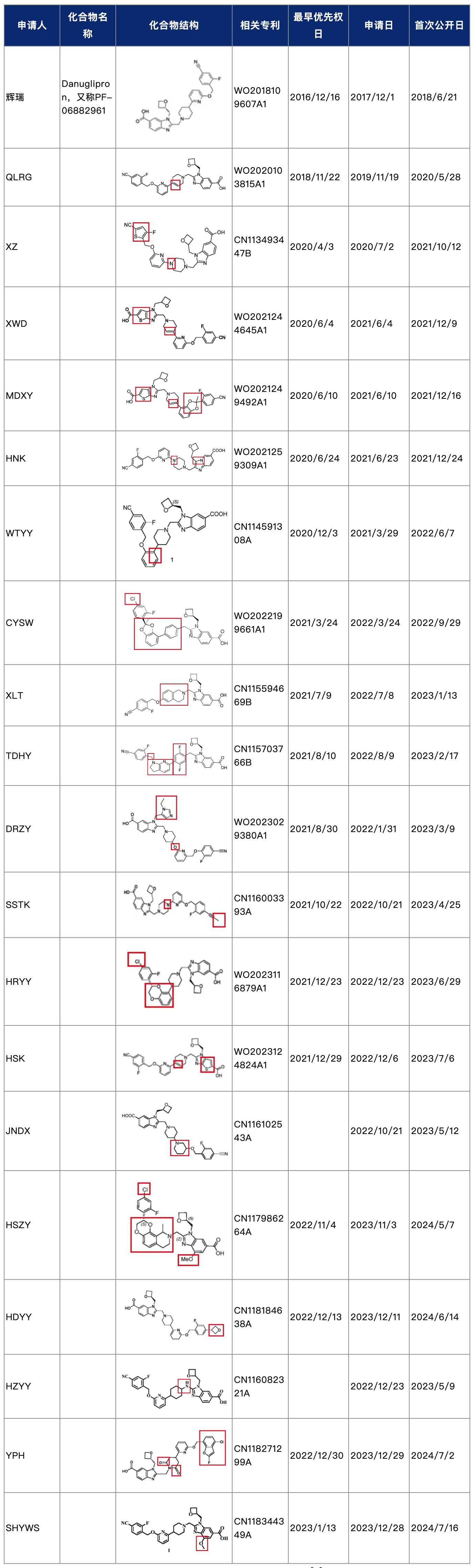

表1和表2列举了Orforglipron和Danuglipron技术路线下众多药企开发的不同结构(列举非穷举)。

表1:Orforglipron类似结构专利申请示例[2]

表2:Danuglipron类似结构专利申请示例[3]

表1和表2反映了众多药企在Orforglipron和Danuglipron两类小分子GLP-1R激动剂的专利布局情况,通过专利布局的数量和时间的密集度我们可以一窥这一开发领域的热度,以及该领域在技术创新过程中所采取的快速跟进与差异化结构创新策略。下文,我们将重点分析该策略下的优势和风险。

一、快速跟进(fast follow)及差异化结构创新策略的利与弊

在创新药研发领域“快速跟进”策略成为药企平衡风险与效率的有效策略之一,该策略是基于先发药企已经验证的靶点和药物作用机制、药物的初步安全性及有效性,迅速启动针对同一靶点或同一疾病的、具有结构差异化的药物研发。在小分子GLP-1R药物研发中,快速跟进、差异化结构创新策略正在被许多药企所采用。这种策略通过快速对标已有的潜力药物,通过差异化结构创新,绕过专利壁垒,从而在降低一定研发风险的同时加快研发进程,但快速跟进,差异化结构创新策略也会带来一定的风险。

(一)快速跟进及差异化结构创新策略可突破专利屏障,加快药物研发进度

Danuglipron最早的临床试验于2017年10月17日开展,其专利于2018年6月21日公开,而成立于2018年7月4日的QLRG,于2018年11月22日就提交了其保护RGT-075专利的优先权申请,距Danuglipron专利公开仅五个月,足见QLRG的跟进速度,QLRG于2021年12月将RGT-075许可美国礼来,根据相关协议QLRG将获得总计5000万美元的预付款,还将获得最高15亿美元的潜在临床前、临床开发和商业化里程碑付款以及全球销售分成。RGT-075与Danuglipron具有一定的相似性。QLRG通过快速跟进策略,在Danuglipron作为GLP-1R在治疗糖尿病和抗肥胖症上的初步安全性被验证的基础上,有效降低了靶点验证风险,通过差异化结构创新,实现了对Danuglipron专利的突围,大大缩短了RGT-075的研发周期,构建自身的专利壁垒,并在短期内获得了较大的商业价值。

成立于2018年04月25日的CYSW依托TRANDD平台——一个将靶点选择、骨架设计、转化生物标记物选择及数据驱动的临床试验融入一个迭代工作流程中,以有效发现、推进差异化口服小分子疗法的平台,致力于开发新一代口服小分子药物。其开发的ECC5004与Orforglipron区别在于:通过对苯环上取代基、吲哚环N原子位置及C3环烷取代基的优化,突破了Orforglipron的专利屏障,并在2020年07月20日提交了优先权专利申请,距Orforglipron核心专利WO2018056453A1的首次公开日期(2018年03月29日)不足2年4个月。2023年11月9日,CYSW与ASLK针对ECC5004达成价值超20亿美元的独家许可协议,ASLK将开发和商业化ECC5004,用于包括肥胖症、2型糖尿病和其他合并症的潜在治疗。借助于快速跟进、差异化结构创新策略,CYSW同样实现了对Orforglipron专利的突围,大大缩短了ECC5004的研发周期,并在短期内获得了较大的商业价值。

同样,JSBLM在2020年02月07日提交的与Orforglipron相同母核结构的杂环GLP-1R优先权专利申请文件距Orforglipron核心专利公开日期亦不足两年。足见各药企在GLP-1R小分子激动剂研发领域的跟进速度,以及快速跟进策略下的巨大商业价值。

(二)快速跟进及差异化结构创新策略有引入研发风险的可能

快速跟进,差异化结构创新策略使得众多药企快速切入了GLP-1R小分子研究领域,但较快的速度可能会伴随一定风险。辉瑞于2023年12月1日公布的Danuglipron IIb期试验结果显示:虽然Danuglipron在26周、32周时均显示出经安慰剂校正后的平均体重减轻,但胃肠道反应发生率较高,所有剂量组的停药率均超过50%,也均高于安慰剂组约40%的停药率。基于上述结果,辉瑞宣布Danuglipron每日两次制剂不会进入 Ⅲ 期研究。2025年4月14日辉瑞更是公告每日一次的Danuglipron制剂在剂量优化试验研究中虽然达到了关键的药代动力学目标,但一名受试者出现了潜在的药物诱导肝损伤,在停止服用Danuglipron后症状得到缓解;在对所有信息进行审查后,辉瑞决定停止Danuglipron的开发。而早在2023年6月26日,辉瑞已因在中期研究中服用其二代GLP-1R药物Lotiglipron的患者转氨酶升高而停止了Lotiglipron的研发。辉瑞GLP-1R药物Danuglipron、Lotiglipron的研发终止使得以Danuglipron、Lotiglipron为蓝图的快速跟进药物,因快速跟进而可能并未提前识别和规避先导化合物所存在的安全性问题,导致相关管线药物研发风险增高。

(三)快速跟进及差异化结构创新策略有可能引入知识产权风险

1. 微小创新可能推高知识产权侵权纠纷风险,减弱自身专利壁垒的保护强度

医药领域的研发过程中,众多药企会寻求快速跟进与差异化结构创新的平衡点。快速跟进的核心价值在于缩短研发周期、抢占市场窗口。但如果在快速跟进过程中,仅在结构或工艺上做微小调整,极可能落入先导药企布局的专利的马库什通式或从属权利要求的覆盖范围,增加企业专利侵权风险。差异化不足还会导致企业自身专利保护强度相对较弱,即便产品成功上市,也可能因缺乏专利壁垒而在市场竞争中处于劣势。

辉瑞曾基于QLRG的跟进速度及RGT-075与Danuglipron的相似性起诉QLRG及其两位曾就职辉瑞的公司高管窃取了其关于糖尿病药物的商业机密,根据康涅狄格州法院于2023年2月发布的文件,辉瑞原始提交的某些控诉内容并不能构成商业机密,最终双方于2023年5月达成和解[4]。

2. 跟进速度迟缓导致面临重重专利围堵,增大企业研发难度和专利突围难度,增加企业专利纠纷风险

WO2025131043A1为基于Orforglipron结构优化布局的GLP-1R小分子药物专利申请,其优先权专利申请于2023年12月22日递交,2024年12月20日递交了正式PCT申请。同样针对Orforglipron结构进行优化的专利申请WO2025109387A1于2023年11月24日递交其优先权专利申请,正式的PCT申请于2024年9与13日递交。虽然WO2025109387A1优先权文件递交时间(2023年11月24日)仅早于WO2025131043A1(2023年12月22日)不足1个月,正式申请递交时间(2024年9月13日)则早于WO2025131043A1(2024年12月22日)3个月左右,但由于WO2025131043A1中存在与WO2025109387A1相同的化合物,WO2025131043A1的申请人不得不向WO2025109387A1申请人寻求获得该相同化合物的全球授权许可,在无法获得相应许可的情形下,对WO2025109387A1已获得授权的美国同族专利提交了授权后复审申请,发起无效挑战[5]。在WO2025131043A1之前,已有众多药企基于Orforglipron结构优化并布局了相应专利,导致了跟进速度在后的药企在进行相应研发的过程不仅需要突破Orforglipron的专利壁垒,还需突破一众先行者的专利壁垒,大大限制了企业研发的方向,增加了企业的研发难度和研发成本,也大大增加了企业专利侵权纠纷的风险。

3. 多管线同时专利布局,增加企业成本

快速跟进能让药企紧跟前沿成果,降低首创风险;差异化结构创新可帮助产品在市场中形成独特竞争力,抢占细分市场,二者结合本为提升研发效益的良策。然而,先导化合物作为药物研发的基础,其活性、安全性等关键属性存在不确定性,后续临床试验中可能因效果不佳或毒副作用等问题终止研发,使得前期投入付诸东流。同时,由于同期多条类似技术路线并存,药企难以精准预判哪条路线最终能成功,为避免错失机会、提高研发成功率,往往不得不同时布局多条药物研发管线。例如,在GLP-1R小分子药物领域,礼来在获得Orforglipron许可授权的同时,还获得了QLRG基于辉瑞Danuglipron 研发的RGT-075的许可授权,HRYY、CYSW和HSK也均分别布局了Orforglipron、Danuglipron结构优化化合物专利。多条管线并行意味着药企需在化合物筛选、临床试验、团队搭建等多方面投入大量资金,大大增加了企业的研发成本。

(四)快速跟进及差异化结构创新策略可能引入的市场风险

快速跟进策略虽然具有降低风险、抢占市场的优势,但由于研发路径趋同,导致大量企业扎堆研发、短期集中上市,引发激烈竞争,最终放大市场风险。在GLP-1R小分子领域中,基于Orforglipron、Danuglipron结构优化进行专利布局的企业数量众多,从其专利申请时间的密集度可以看出,其研发时间相对集中。扎堆研发将可能直接引发研发资源挤兑,药物进入市场后,企业也将面临激烈的市场竞争,晚期进入者收益甚至难以覆盖成本,管线价值加速坍缩,形成“研发内卷-回报低迷”的不利循环。

二、快速跟进及差异化结构创新策略下的专利管理建议

(一)建立快速专利预警机制,关注先导化合物相关专利申请及后续研发方向,实现快速跟进,并提高主要管线专利布局的覆盖度,降低单一管线专利布局的风险

为支撑快速跟进策略,企业应建立高效的专利预警系统,重点关注竞争对手和头部企业在先导化合物结构、晶型、用途等方面的核心专利申请及后续动态。通过实时监控,快速识别可自由实施的技术空白点或改进方向,为快速确定跟进靶点提供情报支持。在专利布局上,不应仅围绕单一核心化合物,而应实施“多管线、多层级”的覆盖策略。针对同一靶点或适应症,根据企业发展战略需要酌情布局多个具有不同结构骨架的化合物系列,有效分散因某一核心专利被无效或无法绕开、存在不可接受的有效性/安全性问题而导致的研发风险,确保企业在主要治疗领域拥有持续的产品迭代和竞争优势。

(二)通过定期自由实施(FTO)检索,确定研发方向,降低知识产权侵权风险

差异化结构创新的前提是研发路径安全。企业应将FTO检索制度化、流程化,并将其贯穿于项目立项、临床前研究、临床试验乃至上市前等全研发周期。在项目启动初期,FTO检索用于评估整体方向的侵权风险;在研发过程中,则用于对具体候选分子、制备方法、制剂配方等关键技术方案进行专利侵权风险排查。一旦发现高风险专利,可及时调整研发路线,或提前设计规避方案,为后续的专利挑战或谈判积累证据。这不仅能显著降低潜在的侵权风险,避免巨大的经济损失和项目延误,也能确保企业的差异化结构创新成果能够顺利推向市场。

(三)通过专利授权前景分析,提高差异化结构创新的高度

对于快速跟进式的差异化结构创新策略而言,单纯的“不同”并不足够,必须追求具备专利性和市场价值的“差异化”。因此,在关键研发节点,应对拟申请的技术方案进行深入的专利授权前景分析,严格对照《专利法》关于新颖性、创造性和实用性的规定,评估其授权可能性,证明其相比跟进对象在疗效、安全性、代谢特性或剂型依从性等方面所具有的优异效果。通过授权前景分析,可以引导放弃低水平的简单修饰,转而追求具有更高技术壁垒和确凿实验数据支持的实质性创新,从而突破已有的专利壁垒,提升企业自身专利的质量、稳定性及市场价值。

(四)合理化专利布局,构建专利墙,实现竞争护城河

差异化结构创新的成果需要通过系统化的专利布局来巩固和放大。企业应围绕核心化合物,进行前瞻性、战略性的专利网规划。通过构建“专利墙”保护化合物本身的基础专利,并延伸至其制备工艺、晶型、制剂、新用途、联合用药等。这种多维度、覆盖产品全生命周期和产业链关键环节的专利布局,能够极大提高竞争对手的规避难度和成本,形成强大的竞争护城河。同时,合理的布局也为未来的专利许可、转让或合作开发等商业运营奠定了坚实的资产基础。

三、结语

GLP-1R小分子药物领域的专利竞争,反映了中国制药产业从仿制到创新转型过程中的典型挑战与机遇。通过对礼来Orforglipron和辉瑞Danuglipron技术路线的跟进与突围,国内药企正逐步积累创新经验,提升全球竞争力。在全球生物医药产业竞争日益激烈的背景下,中国药企唯有将专利战略深度整合到研发全过程中,才能在市场竞争中占据一席之地,实现从跟跑到并跑再到领跑的跨越。

注释:

[1] Takahiro Kawai等,“Structural basis for GLP-1 receptor activation by LY3502970, an orally active nonpeptide agonist”,Proc Natl Acad Sci U S A.117(47):29959-29967, 2020.11.11. doi: 10.1073/pnas.2014879117.

[2] 免责声明:相关化合物结构及取代基均基于公开专利的列举与推测,存在不确定性,仅供参考,不构成任何商业决策的依据或承诺。

[3] 免责声明:相关化合物结构及取代基均基于公开专利的列举与推测,存在不确定性,仅供参考,不构成任何商业决策的依据或承诺。

[4] www.docketalarm.com/cases/Connecticut_District_Court/3--22-cv-00190/Pfizer_Inc._v._Regor_Therapeutics_Inc._et_al/#q=42%3A17

[5] https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0630/2025063000374_c.pdf