视频监控系统与人脸识别技术的广泛应用,在提升公共安全与运营效率的同时,也对个人信息权益和隐私保护提出了持续的挑战。为回应这些挑战、规制现实中出现的问题,中国在2025年上半年正式施行了《公共安全视频图像信息系统管理条例》(以下简称“《视频系统条例》”)和《人脸识别技术应用安全管理办法》(以下简称“《人脸识别办法》”)。

在中国法律体系中,由国务院制定颁布《视频系统条例》作为行政法规,是行政机关对公共安全领域视频监控系统开展治理的顶层设计;而网信和公安部门联合颁布的部门规章《人脸识别办法》则是针对人脸识别这一具体技术的应用所制定的细化管理规则。这两部法规将《个人信息保护法》(以下简称“《个保法》”)和《民法典》中的原则性规定,转化为具体的、可执行、可问责的规则要求,为相关技术的应用划定了明确的合规基线。

在我们此前对《人脸识别办法》进行解读梳理[1]的基础上,本文旨在系统性地梳理这两部新规的核心要求,并通过引入欧盟的比较法视角以帮助加深理解,并最终为在中国运营实体场所的企业,特别是消费品、零售、酒店、文旅等行业的经营管理者提供合规策略建议。

一、视频系统条例

(一)视频系统条例:从《个保法》《民法典》的原则到细则

1. 合法性基础与立法层级关系

使用公共安全视频系统处理个人信息的合法性基础,严格植根于《个保法》所确立的法律原则。以维护公共安全为目的的视频监控,其核心的合法性基础是《个保法》第十三条第三款,即处理个人信息是“为履行法定职责或者法定义务所必需”。维护公共安全是国家机关的一项根本性法定职责,在履行该职责的过程中,任何以此为目的的监控活动都需要接受必要性原则的严格约束。

于2025年4月1日起施行的《视频系统条例》应被视为对《个保法》原则,特别是第二十六条的直接、具体和全面的操作化细化。该条款规定:“在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备,应当为维护公共安全所必需,遵守国家有关规定,并设置显著的提示标识。”这一条款确立了公共场所视频监控应遵循的三大原则:必要性、合规性与透明度。而《个保法》的原则性和概括性要求,则由作为下位法的《视频系统条例》作出具体规则的展开。

2. 《视频系统条例》对“公共场所”的界定与责任划分

中国多部法律法规均从不同角度对“公共场所”进行了界定。例如,为保障公民权利,《中华人民共和国集会游行示威法》及其实施条例[2]从功能上将其定义为“公众可以自由出入的或者凭票可以进入的”露天场所,强调了场所的开放性与可进入性。以维护公共秩序为目的的《中华人民共和国治安管理处罚法》[3]则通过列举:“车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆”以及公共交通工具等人员聚集、易发生扰乱秩序行为的区域”来界定其范围和所涉及的风险。而《公共场所卫生管理条例》[4]则从公共卫生管理的角度,将范围聚焦于宾馆、公共浴室、理发店、影剧院、商场、候车室等因人员密集或服务特殊而可能影响个人健康的经营性场所。综合来看,这些定义虽各有侧重,但共同指向了场所对不特定公众的开放性这一核心特征,并根据不同法律的特定规制目的,进行范围上的调整。

《视频系统条例》同样也未对“公共场所”进行抽象定义,并采取了务实的列举法,通过其第七条清晰地界定了适用范围,并划分了安装和管理视频系统的责任主体。

(1)政府主导的公共基础设施监控

《视频系统条例》第七条第一款规定,由县级以上地方人民政府组织建设的监控系统覆盖的区域包括:“城乡主要路段、行政区域道路边界、桥梁、隧道、地下通道、广场、治安保卫重点单位周边区域等公共场所”。这些场所被系统化地赋予类似公共基础设施的定性,其建设和维护经费被明确纳入本级政府预算。这体现了国家在核心公共区域承担维护安全的首要责任。

(2)私营部门负责的公共场所监控

《视频系统条例》的第七条第二款则将责任延伸至由私营或特定运营单位管理的公共空间,涵盖了“商贸中心、会展中心、旅游景区、文化体育娱乐场所、教育机构、医疗机构、政务服务大厅、公园、公共停车场”等人员聚集场所,以及机场、车站等交通枢纽和公共交通工具。在这些场所,安装和维护监控系统的法定义务则由“对相应场所负有经营管理责任的单位”承担。

这一规定揭示了一种重要的治理模式:国家通过立法,将部分公共安全治理的法定义务转移给了私营部门。通过此种方式,国家得以利用私营部门的资源和设备,整合一个广泛覆盖公共场所和设施的、由公私共担的公共安全体系。

3. 比较法视角下的“公共可进入空间”的理念

引入欧盟在相关领域的抽象化原则作为参照系,有助于更深刻地理解中国法律框架的设计哲学。此处的比较意图通过对比不同的立法路径,揭示两者背后的法理逻辑和价值取向。

欧盟《人工智能法》(EU Artificial Intelligence Act,AIA)为有效实施其风险管理框架,在序言(Recitals)第19条[5]中对“公共可进入空间”提出了一个关键的功能性定义。该定义强调空间的“可进入性”(accessibility)而非其所有权归属,并将其界定为“任何可供不特定数量的自然人进入的物理空间”。因此,无论是公有的公园、交通枢纽,还是私有的商店、餐厅,乃至需要凭票入场的体育场馆,均被纳入此范围;而仅限授权人员进入的办公场所或工厂则被排除在外。

AIA之所以要作出这一明确界定,其首要目的在于为其基于风险的规制方法划定清晰的法律适用边界。通过精确定义“公共场所”,AIA能够明确指出在何种场景下,哪些AI应用(尤其是在公共场所部署的实时远程生物识别系统)因其对基本权利的潜在威胁而被视为不可接受或高风险,从而使其限制与禁令具备操作性和法律确定性。《人工智能法》和《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation, GDPR)背后是共通的、更高层级的立法目的——既保护自然人的基本权利与自由,即便在规制对象和方法上有所不同,两部法规都旨在应对技术发展对个人权利的挑战,防止因在公共空间的大规模数据处理和公众难以感知的自动化决策被滥用,而导致公民产生持续的被监视感,或被迫不成比例地让渡个人隐私、自由与尊严。

对比之下,中国《视频系统条例》的列举法与欧盟的功能性定义形成了对照。中国的路径优先考虑法律的明确性和责任分配的清晰度,为执法和合规提供了具有确定性的指引。

(二)监控系统安装与运行的限制性规定

《视频系统条例》建立了一套严格的限制性框架,确保视频监控行为的行使受到多重约束。这些限制围绕着主体、目的、必要性、范围和保密性等多个维度展开。

1. 主体、目的与必要性的限制

监控权力的行使和义务承担首先受到严格的主体资格限制。《视频系统条例》明确规定,只有政府有关部门和对特定公共场所负有经营管理责任的单位,才有权安装公共安全视频系统,其他任何单位或个人均不得擅自安装。

其次是严格的目的限制。依据《视频系统条例》在公共场所安装的系统,其合法性基础必须是“为维护公共安全”。如果运营单位希望将包含个人信息的监控数据用于商业分析等其他目的,则必须另行寻求《个保法》下的其他合法性基础,例如取得个人的同意。

最核心的限制是贯穿始终的“必要性原则”。这一原则要求安装监控系统是不可或缺的,而非仅仅是效用或便利。本文认为,《个保法》和《视频系统条例》的立法意图内含了一种比例性(proportionality)要求——为维护公共安全,在采取视频监控这一主要用于事后回溯且对个人隐私侵入性较强的措施之前,处理者需要充分考虑并排除了其他侵入性较小的替代方案,例如增加物理屏障、改善照明或加强人工巡逻。

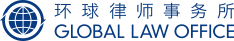

这一法律要求与安防领域普遍采用的“纵深防御”策略内涵相通,该策略通常可通过DDDR框架(Deter, Detect, Delay, Respond)进行解构。DDDR框架强调通过多层次、多样化的安全措施组合,来构建一个全面的安防体系。从个人信息保护的视角出发,视频监控主要属于“事中侦测”手段,因其对个人隐私侵入性相对较高,在部署视频监控系统前,处理者应证明其已充分评估并优先部署了侵入性更低的“事前威慑”和“事中延缓”的措施组合。

表1. DDDR安防框架的简要梳理(节选)

2. 监控范围限制与涉密限制

法律的限制同样延伸至监控的物理边界和特定敏感区域。

在监控范围上,《条例》第十三条要求管理单位应“合理确定图像采集设备的安装位置、角度和采集范围”。这意味着监控范围应严格限定在维护公共安全目的所需的最小化区域内,避免对相邻的私人住宅或其他非公共空间造成不必要的侵入。

此外,《视频系统条例》还引入了一项保密限制。条例第十条明确规定,在“军事禁区、军事管理区以及国家机关等涉密单位周边安装图像采集设备,必须事先征得相关涉密单位的同意”。这一条款揭示了中国规制框架中的双重限制:一方面保护普通公民的隐私权,另一方面为国家安全和保密单位划定了明确的禁区,赋予其对周边监控活动的否决权。

(三)绝对禁止与相关法律责任

法律在划定适用范围和施加限制之外,还划定了不可逾越的红线,即绝对禁止安装监控设备的区域,并为违法行为配置了相应的法律责任。

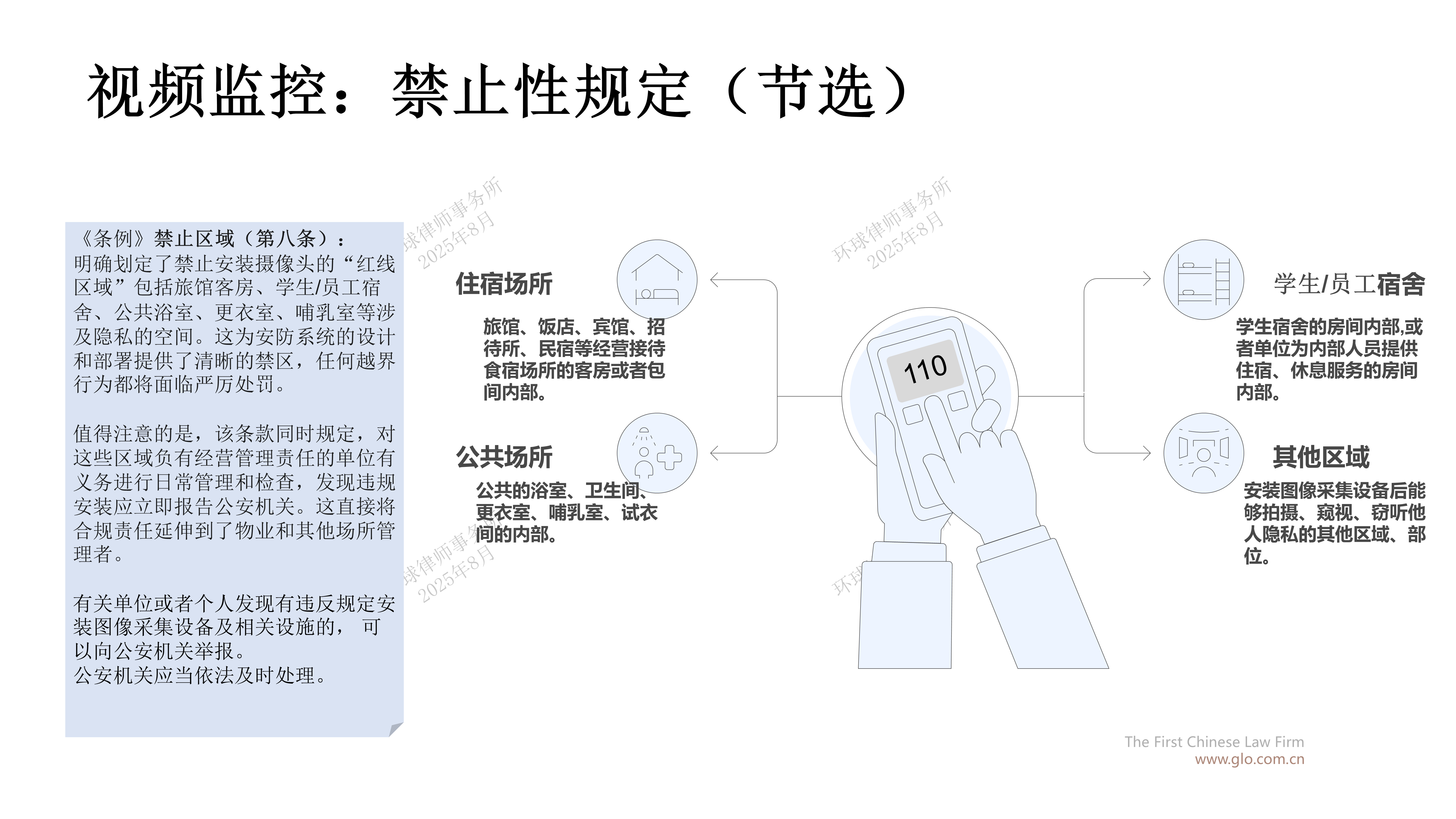

1. 禁止安装的区域:捍卫私密空间

《民法典》第一千零三十二条首次在法律层面明确定义了隐私,即“自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”。

《视频系统条例》第八条正是将《民法典》的这一原则性规定转化为具体的、可执行的禁令。该条款列举了严禁安装图像采集设备的区域:

(1)旅馆、饭店、宾馆等经营场所的客房或者包间内部;

(2)学生宿舍的房间内部,或单位为内部人员提供的住宿、休息服务的房间内部;

(3)公共的浴室、卫生间、更衣室、哺乳室、试衣间的内部;

(4)以及一项兜底条款:“安装图像采集设备后能够拍摄、窥视、窃听他人隐私的其他区域、部位”。

这一清单的极高的指向性,反映了立法者对近年来社会上频发的偷拍事件的直接回应——既旨在通过强有力的法律禁令,重建公众在这些高度私密空间内的安全感。

图1. 禁止安装视频监控的区域

2. 法律责任与执法机制

《视频系统条例》为上述规定配置了相应的法律责任,例如第二十八条规定的没收相关设备、删除所收集的视频图像信息,和对违法个人或单位处以罚款。而对于使用这些设备侵犯个人隐私的违法行为,如在禁止区域内使用摄像头,公安机关还可以依据《中华人民共和国治安管理处罚法》执法。

(1)《治安管理处罚法》作为核心执法工具

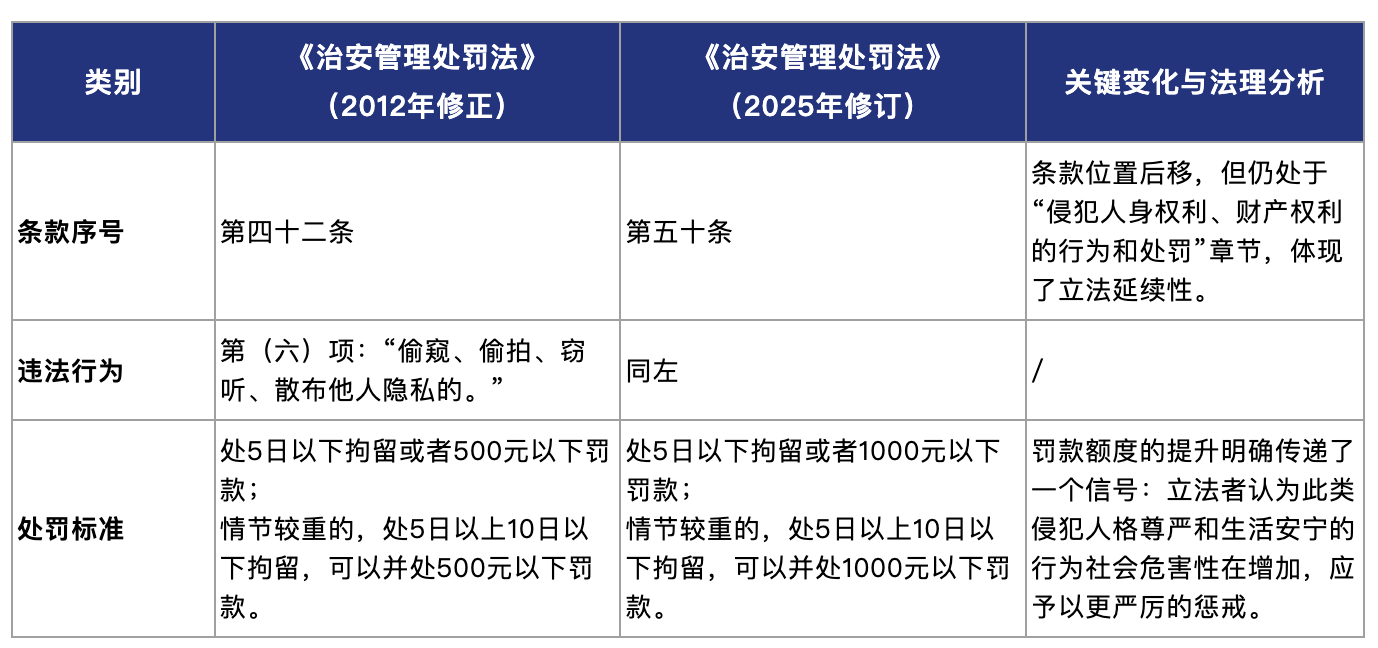

《治安管理处罚法》为公安机关快速处理尚不构成刑事犯罪的违法行为提供了法律依据。通过分析其2012年版本与2025年最新修订的变化,可以清晰地看到中国在加强隐私保护方面的立法演进。

表2.《治安管理处罚法》中涉隐私侵权条款的比较分析(2012年修正版 vs. 2025年修订版)

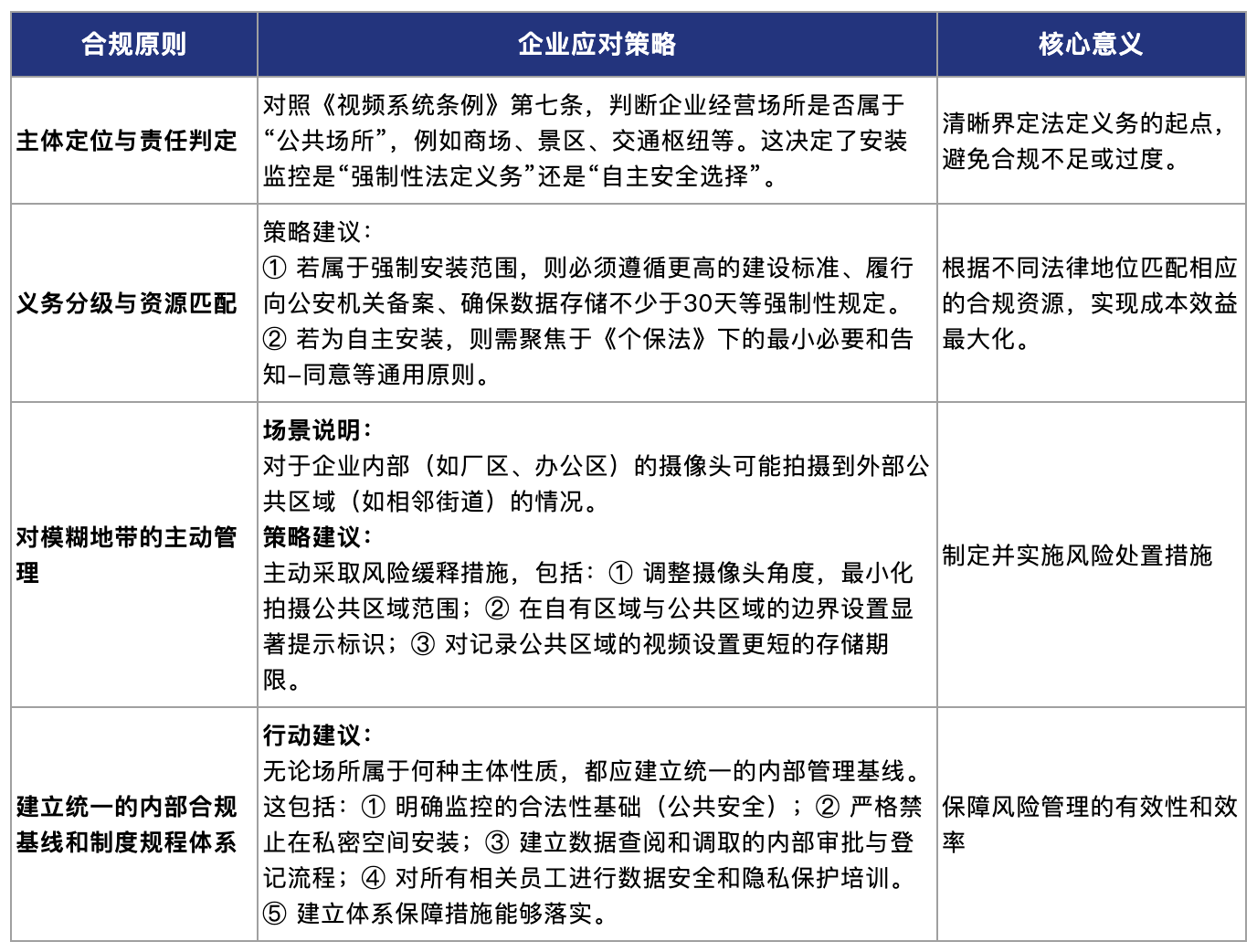

(四)企业合规建议

我们建议,企业在适配这部新法规时,首先明确其适用范围(即主体的场域和活动是否在该条例调整的范围)、对应的核心义务,然后部署具体的合规措施。具体可参考下表:

表3. 企业视角下的视频监控战略定位与风险管理框架(节选)

二、人脸识别应用

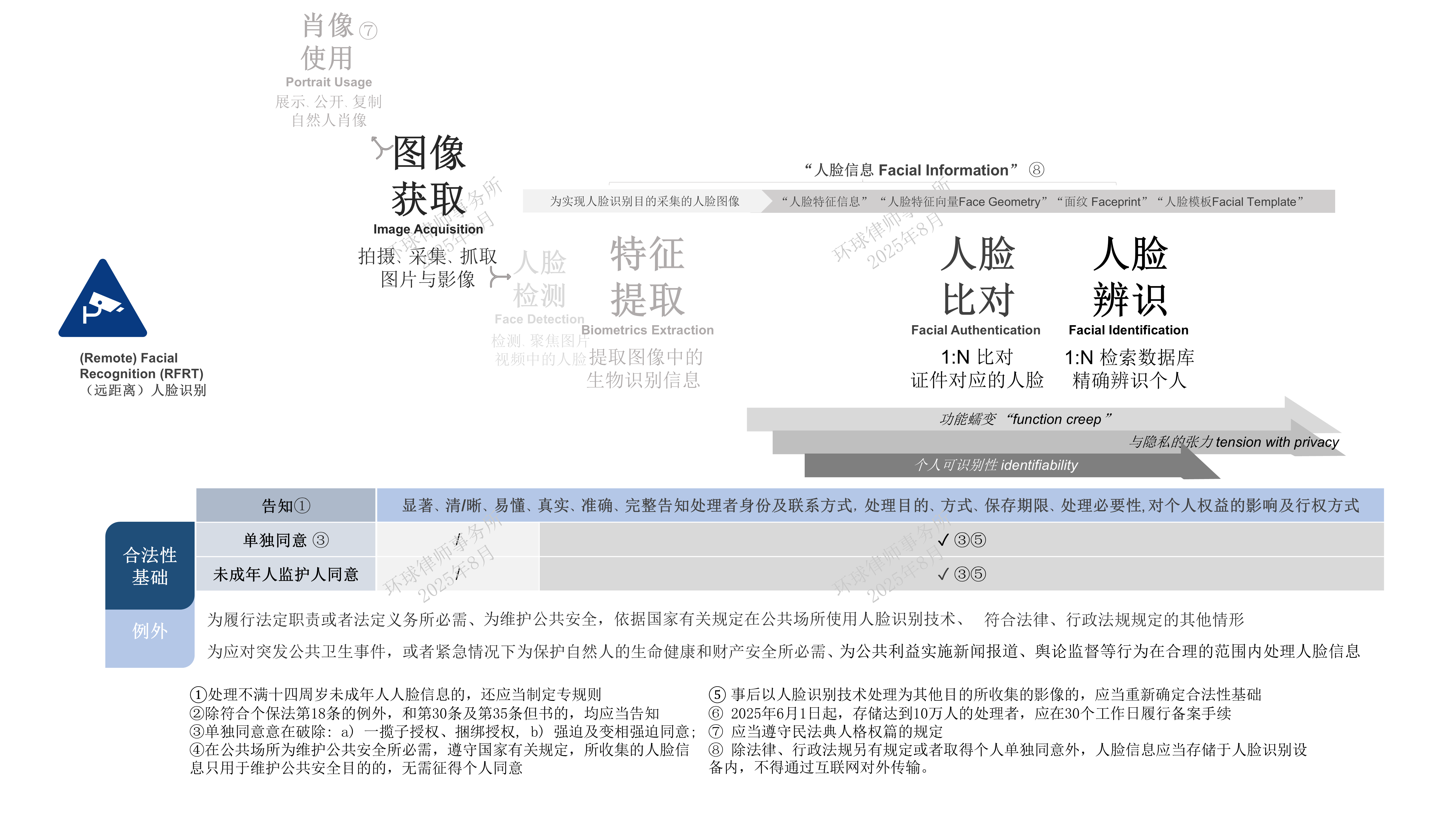

(一)技术应用的延伸:远程人脸识别的规制

在公共安全视频监控的基础上,远程人脸识别作为一种高风险的技术应用,受到了更为严格和精细的法律规制。国家互联网信息办公室与公安部联合制定的《人脸识别办法》则构建了专门的行政治理框架。

-

适用范围的风险分层

《人脸识别办法》的规制重点,在于风险程度较高的远程大规模人脸识别应用,特别是“辨识特定个人”(一对多辨识)的场景。而与之相对的,个人用户在终端设备上进行的“验证个人身份”(一对一比对),例如手机解锁或APP登录,由于数据通常在个人客户端侧处理,加之伴随多个主管部门对APP安全的持续高强度治理后,设备端合规情况得到了普遍改善,其风险通常被认为是相对可控的。

图2.《人脸识别办法》主要规制的对象为更高风险的远距离人脸识别

2. 新法规的深化与拓展

《人脸识别办法》是对2021年颁布施行的《个保法》及最高人民法院相关司法解释的延续、细化和拓展。办法的一项关键的制度创新是引入了备案要求。《人脸识别办法》第十五条规定,当存储的人脸信息数量达到10万时,处理者必须在30日内向省级以上网信部门备案。备案机制的意义深远——它不仅使监管机关能够开展摸底,从而全面掌握人脸识别技术的应用现状,更为监管机关依职权启动实质审查提供了途径,使其可将对违法行为的事后追责前移,进行事中监管。

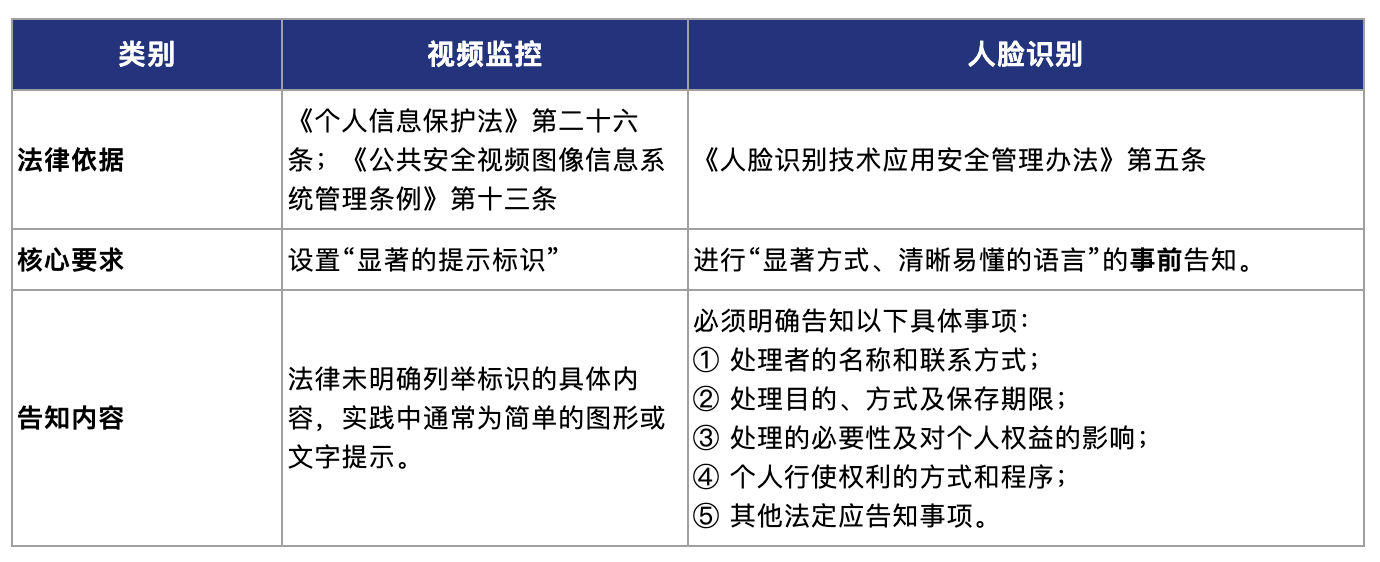

3. 透明度要求的升级

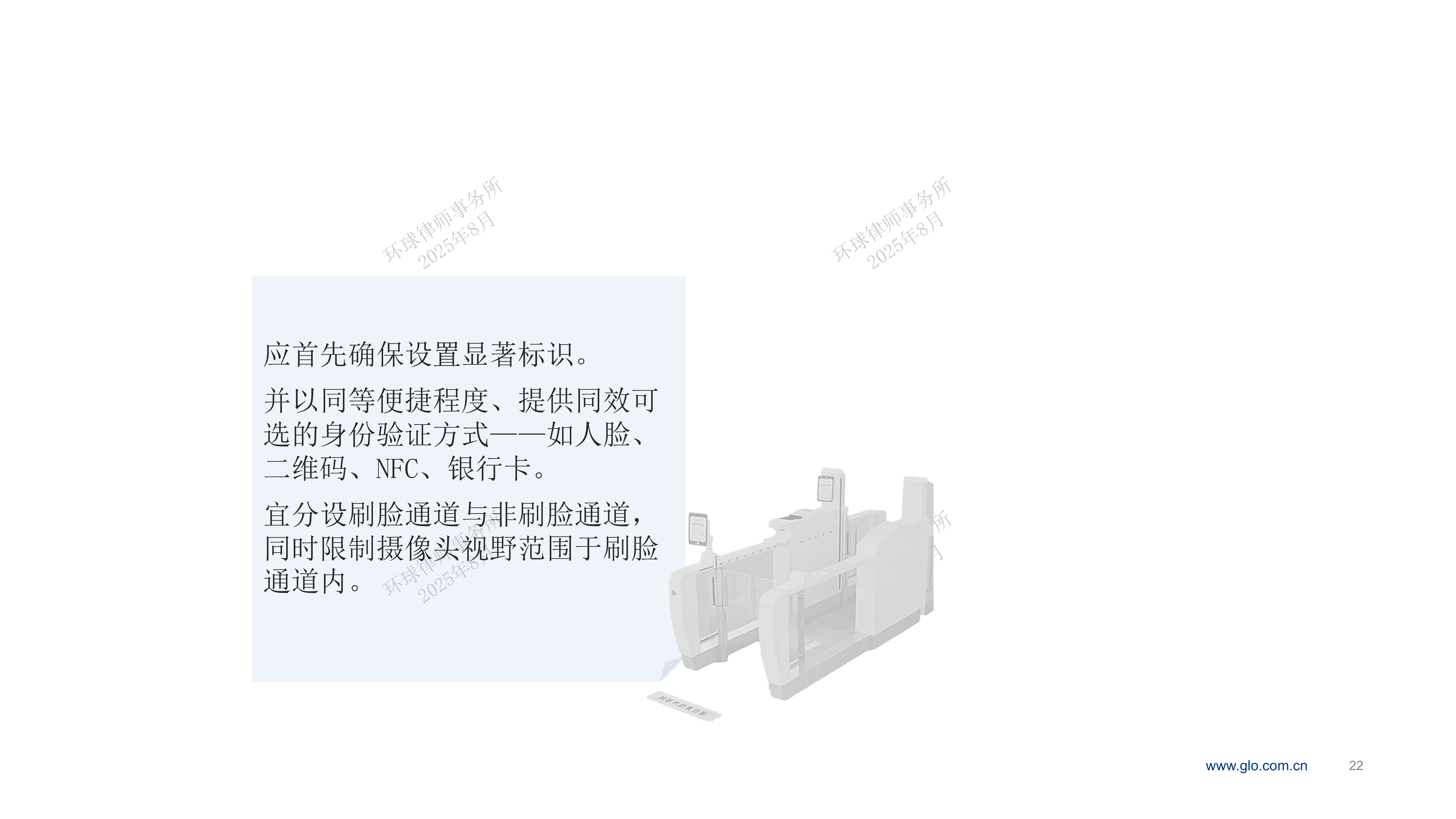

从一般视频监控到人脸识别,法律对透明度的要求显著提升,体现了对不同风险等级的差异化规制。

表4. 公共安全视频系统与人脸识别应用告知的要求对比

4. 适老化关怀

《人脸识别办法》也回应社会的广泛关切,引入了适老化要求。该办法第五条特别指出,处理老年人的人脸信息,应当符合国家有关无障碍环境建设的规定。这与《中华人民共和国老年人权益保障法》及相关政策文件保障老年人权益的精神相衔接。

(二)合法性基础的严格限定

人脸信息作为高度敏感的生物识别信息,其处理的合法性基础受到严格限制。主要包括两种情形:

1. 为履行法定职责或法定义务所必需:这是执法机关等主体为维护公共安全使用人脸识别技术的主要合法性基础。

2. 取得个人单独同意:《人脸识别办法》第六条强调,基于个人同意处理人脸信息,必须是个人在充分知情的前提下自愿、明确作出的单独同意。

图3. 依据《人脸识别办法》在公共场所部署人脸识别技术(环球培训材料摘选)

在商业应用等场景中,法律并未提供除为维护公共安全这一法定职责,和取得个人单独同意之外的其他合法性基础。

与之相类似的,欧盟《人工智能法》也将大部分人脸识别应用(包括执法部门在公共场所部署实时远程识别)原则性予以禁止,或列为高风险应用并施加严格的限制条件,这反映了对此类技术所带来的风险的普遍担忧。

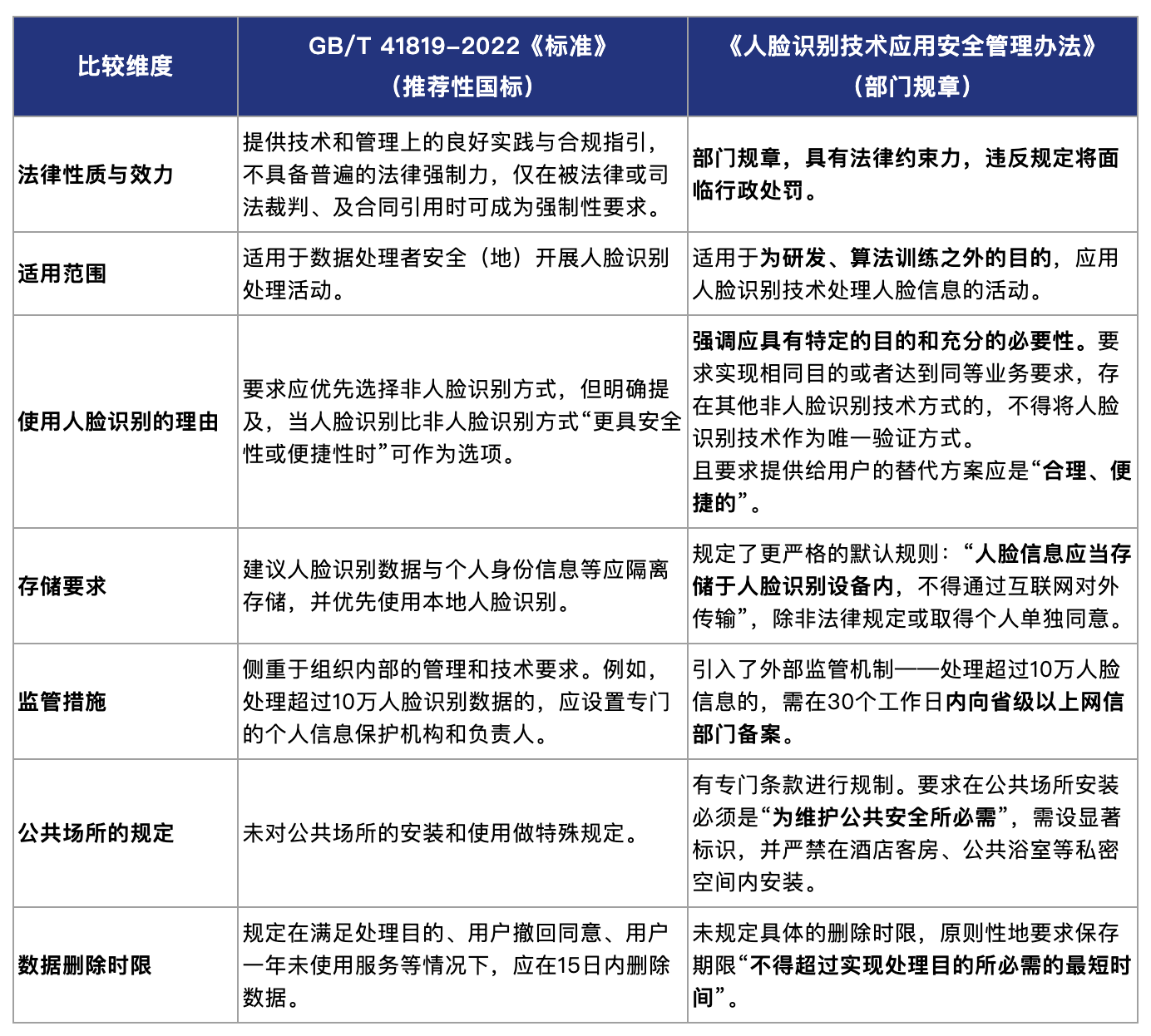

(三)办法与标准的差异

值得注意的是,相较由全国信息安全标准化委员会与2022年提出并归口管理的推荐性国家标准《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》(GB/T 41819-2022),《人脸识别办法》作为国务院部门规章,不仅法律效力层级更高,要求具有强制性、监管措施上也更为严格,实质性地提高了要求的水位。

表5.《人脸识别办法》与推荐性国家标准《人脸识别数据安全要求》的对比(节选)

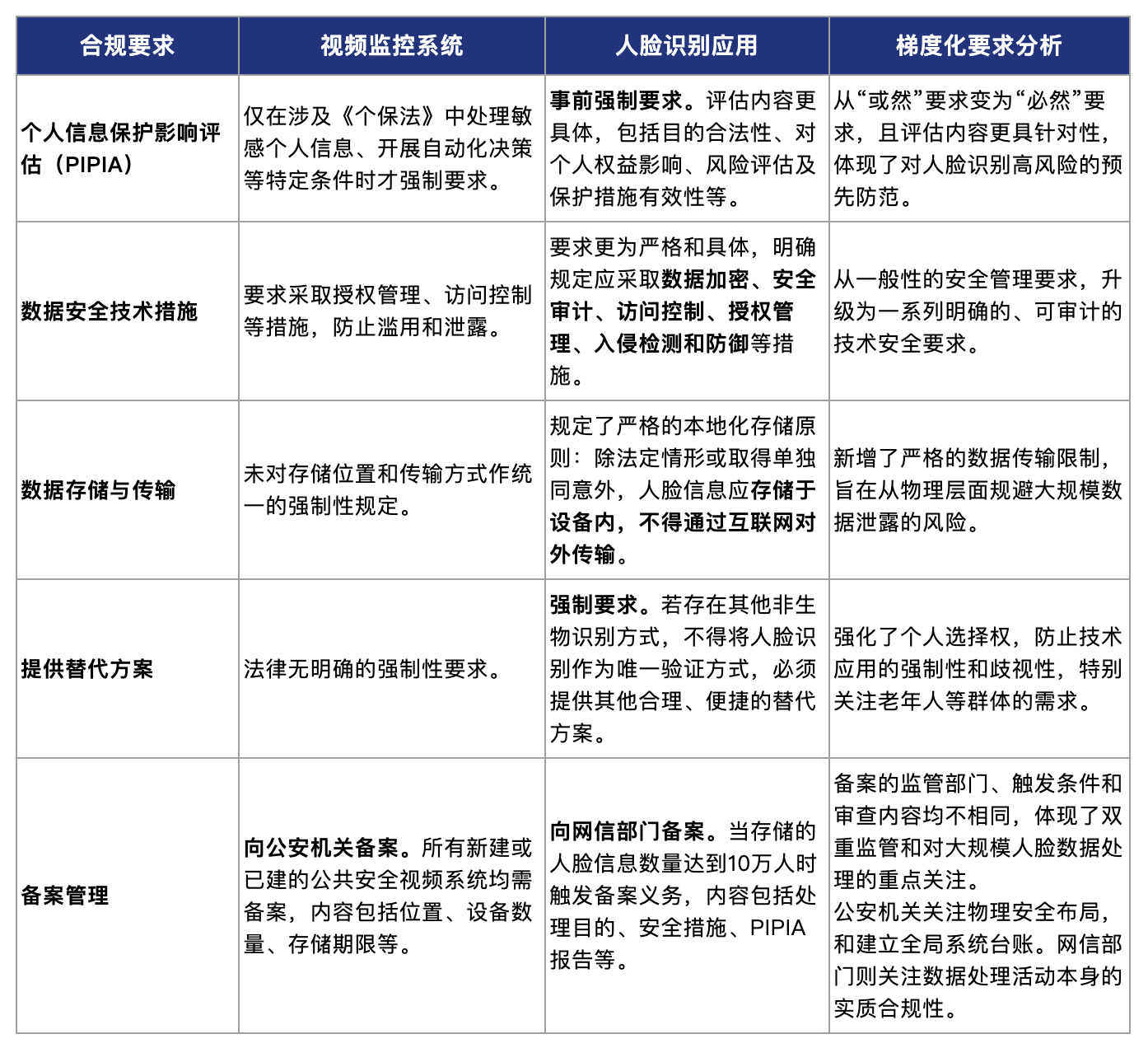

(四)梯度化的合规义务:从视频监控到人脸识别

随着处理的个人信息的方式从处理一般视频图像升级为处理人脸生物特征,法规对组织施加的合规义务也相应地呈现出梯度化、递进式的要求。

表6. 视频监控与人脸识别技术应用的合规措施对比(节选)

三、比较法分析:中国与欧洲的规制路径

中国新施行的《视频系统条例》与《人脸识别办法》构建了以公共安全和个人同意为核心支点的规制框架。与之相对,欧洲在相似领域的发展则呈现出另一条思路不同但同样审慎的路径。欧盟的规制哲学根植于对个人基本权利和自由的捍卫,尤其是保障公民在公共空间中保持匿名性的自由。这种差异反映了中欧在应对技术带来的负外部性挑战时,因其历史、文化和法律传统的不同而采取的多元化治理策略。

(一)视频监控:以风险和场景为导向的弹性规制

与中国《视频系统条例》以明确列举方式界定公共场所范围和责任主体的做法不同,欧盟对视频监控的规制遵循的是《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,GDPR)所确立的、具有弹性的原则性框架。其核心是要求数据控制者(即决定安装视频系统的主体)为每个处理场景和每次处理活动找到坚实的合法性基础。

1. 核心合法性基础:“合法利益”

对于商业场所等非公共机关的监控场景,最常被援引的合法性基础是GDPR第六条第一款(f)项的“合法利益”(legitimate interests)(参见欧盟数据保护委员会(European Data Protection Board, EDPB)关于通过视频设备处理个人数据的指南3/2019[6];和英国信息专员办公室(ICO)发布的视频监控合规指引[7])。这意味着,即便在无法实际获取每个人同意的情况下,监控也可能是合法的。即便GDPR并未使用“合法利益评估”(Legitimate Interest Assessment, LIA)这一特定表述,但EDPB的指南要求指出,当控制者以第六条第一款(f)项作为处理的合法性基础时,在处理前需完成并记录包含三个核心步骤的“合法利益评估”:

(1)目的测试(Purpose Test):控制者追求的利益是否是合法的、明确表述的且现实存在的利益?为保护财产,防止已经发生过的盗窃或破坏行为,可构成一项正当的合法利益。该利益必须是真实且紧迫的,而非基于纯粹的猜测。例如,德国数据保护机构曾对一家电子产品零售商处以高达1040万欧元的罚款,原因之一便是该公司无法证明其在部署了两年覆盖区域广泛的视频监控具有充分的依据[8]。

(2)必要性测试(Necessity Test):需要考虑是否还可以通过对数据主体基本权利与自由影响更少的其他手段,以同等有效的方式合理实现该合法利益?若存在此类其他手段,则不得基于GDPR第六条第一款(f)项处理个人数据。结合视频监控的场景,应当考虑监控对于实现该目的是否是必需的?控制者必须证明,其已充分考虑并排除了其他侵入性更低的替代方案,例如增加安保巡逻、改善照明及安装防盗五金。这一要求与中国法规内含的比例原则以及安防领域的DDDR框架(威慑、侦测、延缓、响应)在逻辑上高度一致,既都要求将视频监控这一侵入性较强的措施作为审慎评估后的选项,而非默认首选。

(3)平衡性测试(Balancing Test):控制者的合法利益是否凌驾于数据主体(被拍摄的个人)的基本权利和自由之上?这是LIA评估的核心,要求对相互冲突的利益与权利的权衡需要充分考虑若干因素——例如相关合法利益的性质与来源、处理对数据主体的影响及其对该处理的合理预期、以及是否存在能够限制对数据主体不当影响的附加保障。此处的一项关键考量是“数据主体(既个人)的合理隐私期待”。例如,公众在银行或ATM机前会合理预期有监控存在,但在公园、健身房或更衣室、卫生间等用于休闲、放松和私密活动的场所,其隐私期待则非常高,此时个人不应被期待因控制者的利益而让渡隐私。这与《视频系统条例》第八条明确禁止在客房、浴室等私密空间安装监控的规定,虽然在结果上殊途同归,但一个是基于个案的动态平衡判断,另一个则是基于明确的法律禁令的路径差异,则体现了两种立法风格的不同。

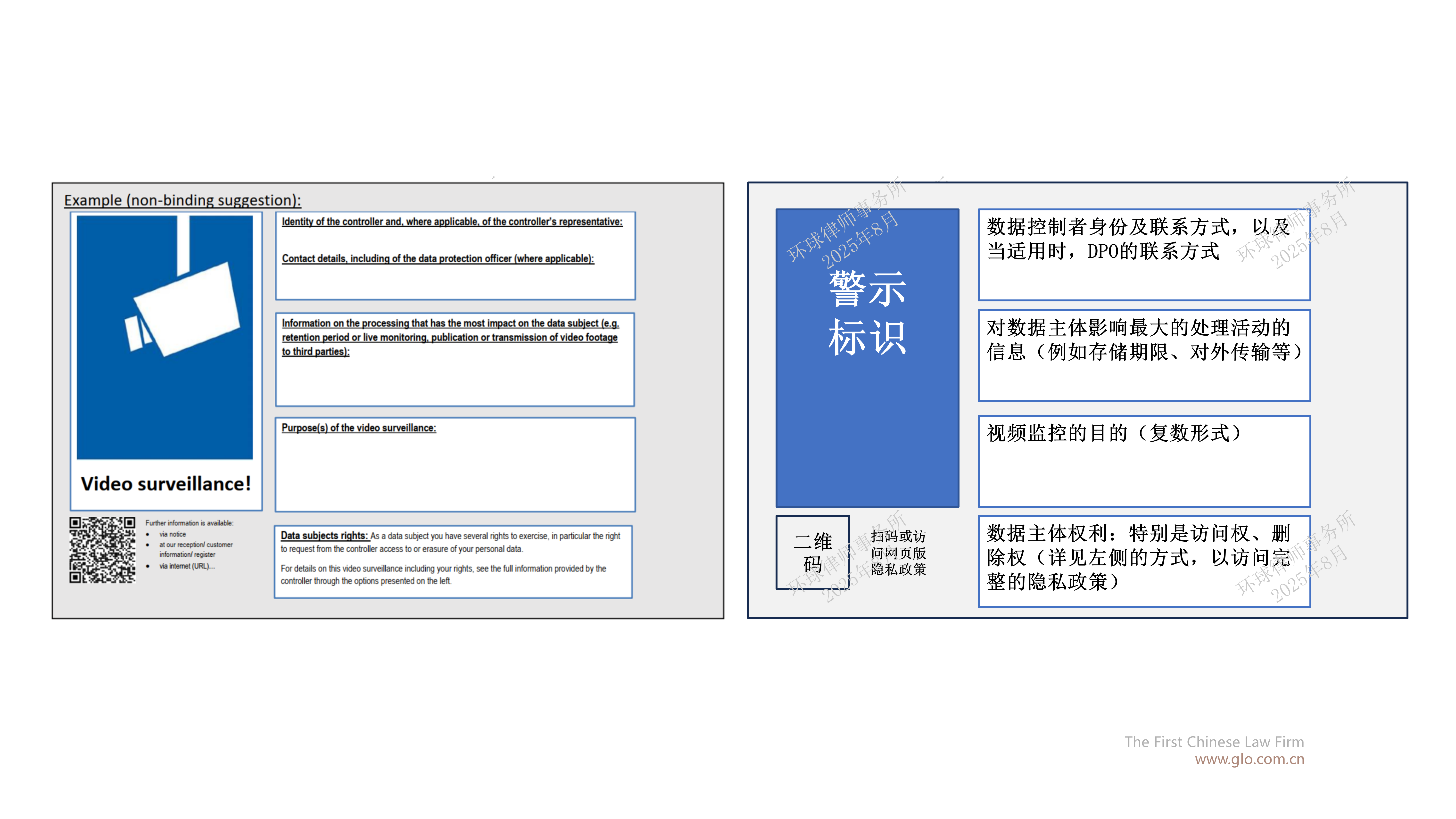

2. 透明度要求:分层告知

EDPB的指南强调了分层告知是落地透明度原则的一类良好实践。第一层信息通常通过入口处的显著警示标识提供,需要包含处理目的、控制者身份以及数据主体权利等最核心的信息,并应清晰指向第二层信息的获取方式(如提供一个二维码或网址)。第二层信息则需提供GDPR所要求的全部详细内容,且必须易于数据主体访问。这与《人脸识别办法》对事前告知内容的详细要求有相似,都体现了对个人知情权保障的高度重视。

图4. 欧盟数据保护委员会提供的视频监控标识示范建议[9]

(二)人脸识别:作为高风险AI应用的严格管控

在人脸识别技术,尤其是远程生物识别技术的应用上,欧盟立法者表现出了坚决和审慎的态度。这主要体现在2024年施行的《人工智能法》中,该法并非从传统的“通用数据处理”视角出发,而是将相关用途纳入一套基于风险的治理框架,对部分高风险或不可接受风险的用途设定严格限制乃至禁令。

1. 风险金字塔:从禁止到规制

AIA依据风险水平将AI系统划分为不同层级,人脸识别技术大多被归入风险最高的两类人工智能应用:

(1)不可接受的风险(Unacceptable Risk):此类AI应用,因其对基本权利构成根本性威胁而被原则上绝对禁止[10]。与人脸识别直接相关的禁令包括:

① 根据AIA第五条第一款第(h)项,公共可进入空间中的实时远程生物识别:原则上禁止执法部门在公共场所使用实时人脸识别系统,仅为有针对性地搜寻被拐卖、贩卖人口或性剥削的特定受害者,搜寻失踪人员、预防恐怖袭击或追捕重罪嫌犯等极少数情况,且须经司法或独立行政机关授权后方可作为例外使用。这一规定深刻反映了欧盟对“寒蝉效应”[11]和持续性监视感的担忧。

② 根据AIA第五条第一款第(e)项,无差别的图像抓取:条例禁止从互联网或视频监控录像中通过无特定目标抓取面部图像来创建或扩展人脸识别数据库。[12]

③ 根据AIA第五条第一款第(f)项,工作与教育场所的情绪识别:禁止在这两类存在权力不对等的场景中使用人工智能系统推断个人情绪[13]。

(2)高风险(High Risk)[14]:即便不属于被禁止的类别,绝大多数人脸识别应用也被归为高风险类别。这意味着其AI系统提供者在将产品投放欧洲经济区市场前,必须履行一系列严格的合规义务,包括:建立健全的风险和质量管理体系、确保高质量且无偏见的训练数据、实现操作的高度透明、保障有效的人类监督、并保障极高的稳健性、准确性和网络安全水平。此外,特定身份的人工智能系统使用者(如公共服务提供者)在部署此类应用前还需完成基本权利影响评估(Fundamental Rights Impact Assessment, FRIA)。

2. “事后”识别的严格限制

《人工智能法》还精细地区分了“实时”(live)与“事后”(post)的远程生物识别。虽然针对事后识别(即对已录制好的视频进行分析)的规制未达到原则性禁止的程度[15],但同样要求执法部门的使用必须与具体的犯罪调查相关联,并经过司法或行政授权。这与中国《人脸识别办法》将规制重点同样聚焦于风险较高的远程、大规模识别应用的思路有共通之处,但欧盟通过立法形式对执法权力的限制则更为细致和严格。

综上所述,欧盟通过GDPR的原则性指导与《人工智能法》的风险分层体系,共同构建了一个对视频监控和人脸识别技术进行梯度化管理的复杂框架。其核心逻辑是:技术应用的侵入性越强,对个人基本权利的潜在风险越高,法律施加的限制和合规义务就越发严格,直至完全禁止。这一思路为我们理解和评估不同法域的技术治理模式提供了富有价值的参照系。

四、2025年下半年之后的合规路线图

2025年上半年施行的两部法规,标志着中国对视频监控系统和人脸识别应用的监管进入了一个全新的、以行政监督为主导的阶段。而部分处理者早先采用的“先部署、后补救”的策略已成为过往。我们提示广大企业应积极履行法定的合规义务。

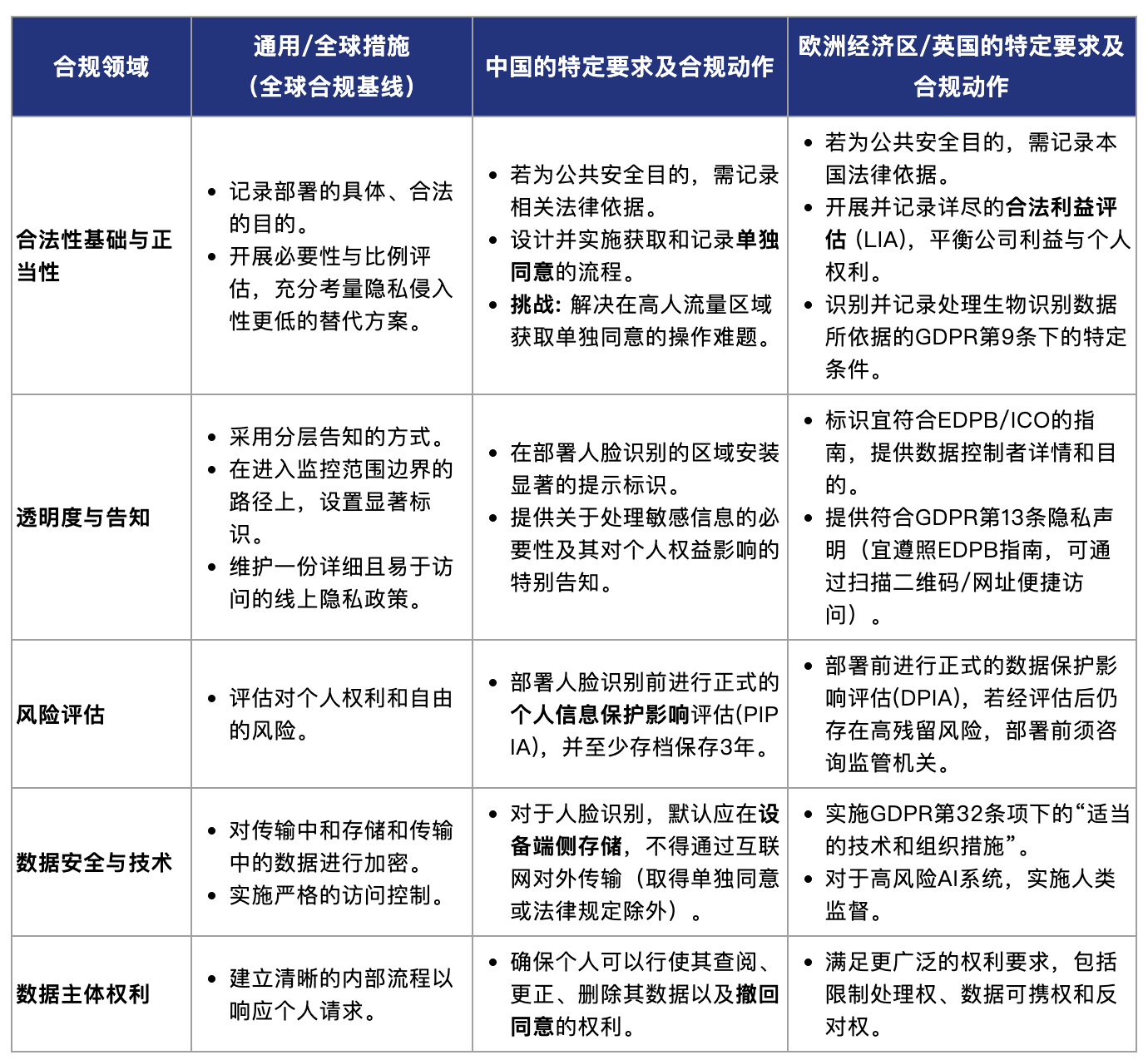

(一)构建“基线+特定”合规框架

面对中国、欧洲和在其他法域在规则上的差异,跨国公司的有效策略是构建一个原则统一、内核一致、灵活适配的全球数据合规体系,确定跨法域的通用基线,并在此基础上附加针对不同法域的本地化要求。

作为参考和示范,笔者以在公共场所部署搭载了人脸识别技术的视频监控系统为例,梳理了全球通用、适用于中国、及欧洲经济区和英国的合规要求映射表,节选摘要如下。

表7. 跨法域合规建议映射(节选)

(二)建立体系,保障合规效果、提升管理效率

面对愈发复杂的数据保护法规,跨国公司需要采用系统化、可扩展的合规策略,以保障长效合规并提升管理效率。业界公认的有效路径是依据ISO/IEC 27701[16]国际标准,建立一套以风险为导向的隐私信息管理体系。该体系通过策划—实施—检查—改进(PDCA)的持续循环,采用“全球合规基线+本地化模块”的灵活架构,确保管理的有效性和适应性。而其与ISO/IEC 27001(信息安全)、ISO 9001(质量管理)等现有管理体系和ISO/IEC 42001人工智能管理体系标准均具备内在的一致性,企业可在已有信息安全框架上直接扩展隐私保护的功能,在构建统一、高效的合规治理架构时避免从零建设,简化流程、降低成本。并最终帮助企业系统性地提升合规能力与效率、降低全球运营风险,并向监管机构与公众有力地展示其数据保护承诺与问责能力,并最终把合规投入转化为客户信任与市场竞争优势。

(三)技术措施:应用系统功能、采用隐私增强技术(PETs)

为切实履行个人信息保护义务,除满足法规要求,实施基线保护,个人信息处理者在部署视频监控系统和人脸识别技术时,还应当充分使用视频系统内置的功能,并宜积极关注、适时引入隐私增强技术(Privacy-Enhancing Technologies, PETs)。

在视频监控领域,隐私遮盖(Privacy Masking)是当前最为基础,且得到广泛应用的技术。此类技术通过软件对视频画面进行处理,对特定区域(如与监控预期目的无关的区域)或动态对象(如画面中的路人)进行实时或事后的模糊化或像素化(即“马赛克”)处理。其典型的合规应用场景是:当响应个人信息主体或其他适格主体的权利请求,或配合主管部门依法调取证据时,处理者可在导出视频前,利用此技术对画面中与特定事件无关的个人进行有效的匿名化处理,从而满足数据最小化原则。为响应市场需求与受托方的合规需求,主流安防设备厂商通常已将此类隐私保护功能作为其产品的标准或可选配置,为个人信息处理者的合规落地提供了技术支撑。

而针对人脸识别,生物特征模板保护 (Biometric Template Protection)或可撤销生物特征(Cancellable Biometrics)则是一项实用的PET。其核心原理在于不直接存储原始的人脸特征信息,而是存储经过特定且不可逆函数转换后的“伪模板”。此过程通常引入一个用户相关的密钥,用以确保即使数据库泄露,攻击者也无法逆向恢复出原始人脸特征。技术的应用优势在于其可撤销性——从根本上解决了生物特征一旦泄露,终身泄露的难题。

除此以外,联邦学习(Federated Learning)、差分隐私(Differential Privacy)、同态加密(Homomorphic Encryption)等PETs也能作为人脸识别场景中可选的技术策略,由处理者依据处理活动所涉及的风险、意图实现的保护水平和所需要的计算成本,策略性地部署采纳。

图5. 部分隐私增强技术在视频与图像处理场景的应用示意

五、场景合规建议

针对消费品、零售、酒店、文旅等行业经营管理者在实体场所部署和应用视频监控及人脸识别技术的具体场景,我们结合前述法规要求,提出以下策略性建议。

(一)通用合规基线

无论具体应用场景为何,处理者均应将以下措施作为基础合规框架的一部分:

1. 明确法律义务与标准遵循:

场所经营管理者应深刻理解其在《视频系统条例》《治安管理处罚法》等法律法规下维护公共安全的法律责任和《个保法》《网安法》《数安法》等法律的要求和公众的隐私期待,并持续关注国家及行业主管部门就视频监控与人脸识别技术发布的最新标准与实践指引,确保合规工作的与时俱进。

2. 保障透明度与个人选择权:

在所有入口及监控区域设置符合法规要求的显著标识,并提供易于查阅的隐私政策,清晰说明数据处理活动。在部署人脸识别应用时,必须提供合理、便捷的替代方案,保障个人的自主选择权。

3. 健全内部治理体系:

建立并严格执行覆盖数据全生命周期的内部管理制度与操作规程,包括但不限于目的限制、访问控制、审批流程、保存期限管理及员工培训等。

4. 部署适当的技术措施:

根据法规要求和风险评估的结果,采取加密、访问控制、隐私遮盖等技术措施,确保个人信息的保密性、完整性与可用性。

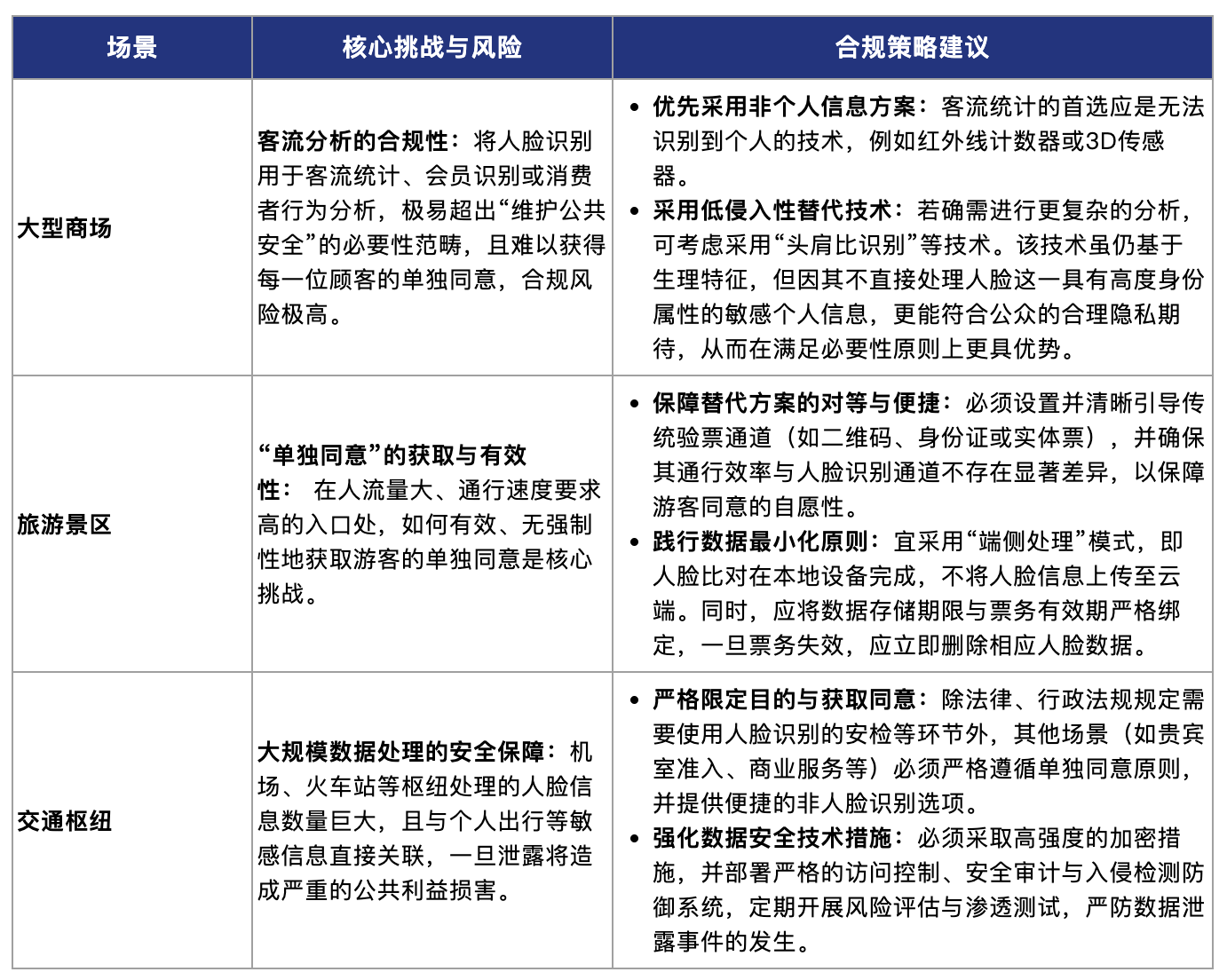

(二)特定场景的风险缓释策略

以下表格针对商场、旅游景点和交通枢纽这三类典型公共场所,对其在应用人脸识别技术时面临的部分核心挑战与相对应的合规策略进行简要梳理。

表8. 场景合规建议梳理(节选)

图6. 大客流公共场所(如景区、商场)取得单独同意的一类实践(示意)

结语:面向负责任创新的合规策略

从《视频系统条例》对物理空间的监控规制,到《人脸识别办法》对生物特征数据处理的精细化管控,我们看到的是一个逻辑连贯且梯度递进的监管体系已然形成,并从对线上个人信息处理活动的规范,稳步推进至实体世界中更容易被个人所感知的环节。而技术应用带来的隐私风险越高、对个人权益的侵入性越强,其所需满足的合规门槛与承担的法律责任也越严苛的递进思路,也清晰地体现了行政机关愈发成熟的风险治理范式。

通过与欧盟规制路径的比较,我们可以发现,尽管中欧在数据立法哲学(中国的公共安全优先 vs. 欧盟的基本权利为本)和规则实现方式(中国的明确规则指引 vs. 欧盟的原则性动态平衡)上存在差异,但双方在限制高风险技术滥用、保障公民隐私与尊严、追求技术向善等核心目标上则殊途同归。

新规并非官方为技术设置障碍,而是为其划定了一条健康、可持续发展的路径。对于在中国市场运营线下公共场所的个人信息处理者而言,这既带来了之前未见的挑战,也是落实企业主体责任、展示企业治理水平的机遇。通过制定审慎的合规策略、采用标准化的方法,构建既统一又灵活的全球化合规体系,并深刻理解法规条款背后的监管意图和更深层次的社会动因,企业不光能做实当下的合规工作,更可以为全球数据治理趋同的未来进行战略布局。

注释:

[1] 孟洁, 殷坤, 田梓仪, & 吉文行. (2025年3月24日). 以法为鉴,终成方圆——《人脸识别技术应用安全管理办法》解读. 环球律师事务所. https://www.glo.com.cn/Content/2025/03-25/1349350055.html

[2] 《中华人民共和国集会游行示威法实施条例》https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860718.htm

[3] 《中华人民共和国治安管理处罚法》https://www.news.cn/legal/20250627/c1e6a443860a4606b98fc23496e56c8d/c.html

[4] 《公共场所卫生管理条例》https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=1755

[5] 欧洲议会与欧盟理事会《人工智能法》(第2024/1689号条例)序言第19条https://artificialintelligenceact.eu/recital/19/

[6] 欧洲数据保护委员会(2020)关于通过视频设备处理个人数据的指南3/2019(2.0版)https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

[7] 英国信息专员办公室:如何在使用监控系统时遵守数据保护原则?https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/cctv-and-video-surveillance/guidance-on-video-surveillance-including-cctv/how-can-we-comply-with-the-data-protection-principles-when-using-surveillance-systems/(最后访问日期:2025-08-21)

[8] 欧洲数据保护委员会: 下萨克森州数据保护专员处处以1,040万欧元罚款(2021-07-21)https://www.edpb.europa.eu/news/national-news/2021/state-commissioner-data-protection-lower-saxony-imposes-eu-104-million-fine_en

[9] 图据欧洲数据保护委员会(2020)关于通过视频设备处理个人数据的指南3/2019(2.0版)https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

[10] 欧洲议会与欧盟理事会《人工智能法》(第2024/1689号条例)第五条https://artificialintelligenceact.eu/article/5/

[11] “寒蝉效应”"Chilling effect". Wikipedia, Wikimedia Foundation, 最后访问于2025年8月24日. https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect.

[12] 欧洲议会与欧盟理事会《人工智能法》(第2024/1689号条例)第五条第1款(e)项,及序言第43条https://gemini.google.com/app/26dcf47c53cb53f1

[13] AIA的规定与欧盟数据保护监督员(European Data Protection Supervisor, EDPS) 对人脸情绪识别的观点一脉相承。EDPS是一个独立的欧盟监督机构,负责监督和确保所有欧盟机构、部门、办公室及机构在处理个人数据时遵守数据保护规则(https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/techdispatch-12021-facial-emotion-recognition_en全文翻译:https://mp.weixin.qq.com/s/b7e4b1pkgDHXWtuSVfL7tw)

[14] 欧洲议会与欧盟理事会《人工智能法》(第2024/1689号条例)第三章https://artificialintelligenceact.eu/chapter/3/

[15] 欧洲议会与欧盟理事会《人工智能法》(第2024/1689号条例)第26条

https://artificialintelligenceact.eu/article/26/

[16] 国际标准化组织和国际电工委员会 ISO/IEC 27701旨在协助组织建立、实施、维护和持续改进隐私信息管理体系(PIMS)。https://www.iso.org/standard/85819.html