2025年8月1日,香港高等法院原讼法庭针对一起在内地法院进行实体审理的某家族遗产信托纠纷[1](下称“本次信托纠纷案”),批准了三原告(即被继承人的三位非婚生子女)申请的财产保全令(Preservation Order)以及部分信息披露令(Disclosure Order),其中财产保全令要求两被告(包括被继承人的女儿及其关联公司)在该判令有效期内不得提取或抵押案涉账户内的18亿美元资金。香港高等法院在本案中针对一个在内地审理的案件作出批准财产保全令的判决,为通过向香港法院申请临时性救济措施以协助内地法院实体程序审理树立了一项典型判例,而本案主审法官在判决中就批准临时救济措施进行的分析说理,也为未来在香港法院提起协助内地法院实体审理的涉港跨境诉讼的跨境资产保全提供了重要的示范和指引。

本文将根据香港有关临时性救济措施的立法及判例,结合本次遗产信托纠纷案判决对所涉财产保全令适用条件的分析说理,探讨当前内地诉讼的原告在香港法院申请跨境财产保全的可行路径及面临的问题和解决方案建议,以供业界参考。

一、香港法下的临时性救济措施(Interim Relief)概述

(一)概述

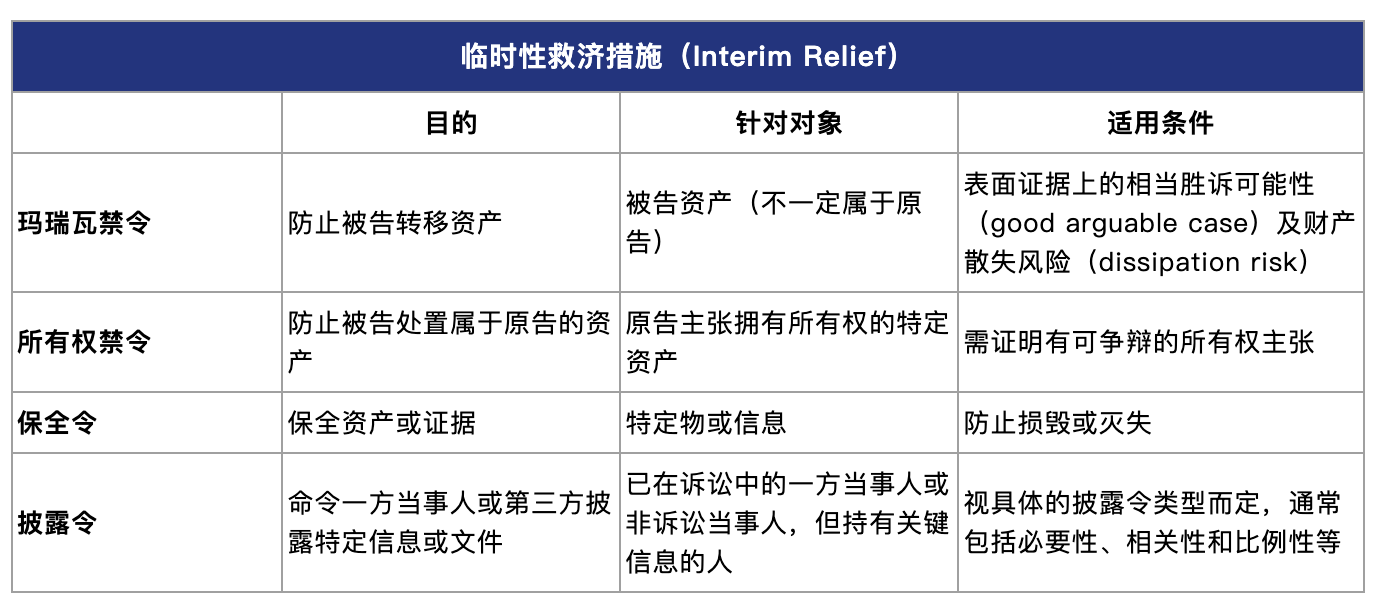

香港法律体系源于英美法,其法律制度中同样涵盖英美法下的临时性救济措施(Interim Relief),即包括玛瑞瓦禁令(Mareva Injunction)、所有权禁令(Proprietary Injunction)、保全令(Preservation Order)、披露令(Disclosure Order)等不同的救济措施。不同救济措施在性质、目的、对象、适用条件上存在差异,如下表所示。

其中,玛瑞瓦禁令、所有权禁令和财产保全令均属于冻结与保全类的临时救济措施,而披露令属于信息披露与追踪类临时救济措施,具体包括Norwich Pharmacal Order(用于识别不法行为人)、Bankers Trust Order(用于追踪资金)、Specific Disclosure(用于特定文件披露)。

在实践中,披露令通常与保全令或所有权禁令一同颁发,作为一种监管手段以确保保全令和所有权禁令的有效性。原因在于法庭颁发保全令或所有权禁令时,标的财产的全部或部分可能已被转移至他处,因此申请人必须通过披露令了解标的财产的下落,才能够使保全令或所有权禁令发挥其目的,即保全标的财产。

(二)香港法下临时性救济措施的法律渊源

本次信托纠纷案中,原告所申请的临时性救济的法律渊源为香港《高等法院条例》(High Court Ordinance)第21M条,即“在没有实质法律程序进行的情况下的临时救济”。

该条规定,“如有法律程序已在或将于香港以外的地方展开,而该程序可产生一项可根据任何条例或普通法在香港强制执行的判决,则法庭可无条件或按照其认为公正的条件颁发临时性救济(Interim Relief)”。该条文并未明确规定颁发临时救济措施的具体条件,而在具体适用时是由法官结案案情并依据过往判例决定是否向申请人颁予相关禁令。

需要指出的是,第21M条所指的临时性救济包括诉讼程序中的各类救济措施,即包括上文提及的冻结与保全类以及信息披露与追踪类临时救济措施。关于临时性救济的适用条件,林展程法官在本案中适用了源自香港终审法院在Compania Sud Americanna de Vapores Sa v Hin-Pro International Logistics Ltd案确立的两阶段标准,并援引了黄国瑛法官总结的法律原则——即在第一阶段,法院须判断:若在外国法院已展开或将要展开的法律程序最终作出判决,该判决是否属于香港法院可予执行的判决,如外国法院作出的判决可以由香港法院执行,则法院需要进一步判断若该临时救济是为协助香港本地诉讼而寻求,法院会如何考量相同问题;在第二阶段,法院应考虑批准该项申请是否不公或不便。

二、香港法下的保全令(Preservation Order)及其适用条件

至于本次信托纠纷案原告寻求的具体为何种救济措施,林法官在审理过程中直言,“……the preservation order now being sought by the Plaintiffs is not a Mareva injunction(原告现寻求的财产保全令并非玛瑞瓦禁令)”,由此在后续的案件分析中区分二者的适用条件及门槛。

(一)保全令的定义

保全令主要分为财产保全令和证据保全令两种,其作为一类重要的临时性救济,旨在确保关键财产或证据在诉讼进行期间得到保存,避免其毁损、转移或隐匿,从而保障最终裁判的可执行性。香港作为典型的普通法司法管辖区,其保全令制度既延续了英国衡平法传统,又结合本地实践发展出独特的司法标准。

具体而言,在香港法下保全令通常被用于以下几类情况:

1. 财产保全:防止动产、不动产、资金、货物等在诉讼期间被处分或毁坏。

2. 证据保全:保全文件、记录、电子资料、样品等,以避免一方恶意销毁或篡改。

3. 特定物品的保存:在买卖合同、知识产权侵权、货损等案件中,确保争议物品在诉讼期间保持原状,便于最终裁判文书执行。

与玛瑞瓦禁令主要针对资产防止转移不同,保全令的核心在于“保持现状”(maintain the status quo),它并不直接剥夺当事人对财产的所有权或处分权,而是要求当事人不得在诉讼期间以不当方式处理相关财产或证据。

(二)保全令的适用条件

香港法院在裁量是否授予保全令时,通常遵循衡平法上适用于临时禁令的标准,其核心要素包括:

1. 严肃争议点(Serious Question to be Tried)

申请人须证明其诉讼请求并非毫无根据,而是存在一个需要法院认真审理的实质争议。法院在此阶段不会深入判定案件最终结果,但会排除明显缺乏法律依据或恶意滥诉的情形。在本次信托纠纷案中,林法官认为“the threshold for the present purpose of determining whether a preservation order should be granted should be serious issues to be tried”(就目前决定是否应颁发财产保全令而言,其门槛应为有待审理的严肃争议点),并且也认为原告关于被告违约的相关主张存在有待审理的严肃争议点。

具体而言,由于原告的申请为保全用于设立信托的案涉汇丰银行账户,因此关于信托的相关背景事实是法官在审理案件中无法回避的问题——关于本案被继承人留下的办理信托的手写指示真实性和有效性、被告是否知晓该手写指示、被告为何未根据协议设立信托及其相关解释,以及被告是否负有向原告提供信托资产或其管理或控制下的资产信息的法律义务,以上问题均构成本案有待审理的严肃争议点。林法官认为,以上情况均指向了资产散失的某种风险,汇丰银行账户中的资产价值高达18亿美元,而被告很可能无法补偿任何赔偿令所涉的巨额款项,因此法官批准了财产保全令。

2. 便利平衡(Balance of Convenience)

法院需在原告利益与被告利益之间进行权衡。如果命令的执行会对被告造成过度沉重或不合理的负担,法院可能拒绝批准。例如,如果保全令将导致被告的正常商业运作完全停顿,法院需慎重考量。

在本案中,由于原告申请的是财产保全令而非玛瑞瓦禁令,检验是否应当颁发禁令的标准之一为是否需要提供担保。鉴于案涉汇丰银行账户是一个投资账户,即使根据案涉信托协议的约定,汇丰银行账户中的资产也是用于固定收益投资,禁止被告处置或处理该账户是不合适的。法官综合考虑后,认为禁止提取(Withdrawal)和施加财产负担[2](Encumbrance)更为妥当,能够在保全汇丰银行账户资产和避免干预内地法院的案件管理之间取得适当平衡。

3. 公平与诚实原则(Clean Hands)

公平与诚实原则又称“干净之手”原则,其源于衡平法上的一项救济措施。向法院请求救济或命令的一方当事人,在其主张相关事项上必须不存在不公平或不当行为,即在程序上诚实、公正,向法院完整披露所有相关事实(duty of full and frank disclosure),否则法院不会倾向于支持申请人的主张。

三、香港法下玛瑞瓦禁令的定义及适用条件

(一)玛瑞瓦禁令的定义

玛瑞瓦禁令起源于英国1975年的判例Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA一案[3]。Mareva公司是一家希腊航运公司,该公司将一艘船租给International Bulkcarriers公司,后者根据合同约定需要分期支付船租,但履行过程中仅支付了部分费用便停止付款。Mareva公司随即提起诉讼,同时担心被告在英国银行账户中的资金会被迅速转移到国外,将来即使胜诉也无法执行判决。英国上诉法院审理裁定,法院有权在判决作出之前,命令被告不得转移或处置其在英国境内的资金。

这项禁令即为后来被称为Mareva Injunction的措施,一经确立便迅速在普通法辖区内被广泛接受,后来在英国《民事诉讼规则》(Civil Procedure Rules)中改用更直白的名称Freezing Injunction(冻结令)[4]。香港作为沿袭英格兰衡平法传统的地区,自上世纪70年代末便逐步引入并发展该制度,而香港作为国际金融中心,玛瑞瓦禁令在跨境商事争议解决中具有尤为突出的制度价值。

(二)玛瑞瓦禁令的适用条件

如林法官在本案判决中所述,“玛瑞瓦禁令远超所有权禁令和财产保全令,使法院能够向原告颁发非正审禁制令(interlocutory injunction),限制被告处置(dispose of)甚至处理(deal with)原告并未主张其所有权但在胜诉后可能被扣押以满足金钱判决的资产”。正因玛瑞瓦禁令对被申请人可能产生更深远的影响,法院在颁予该类禁令时将适用更高的门槛。

香港法院在裁量是否颁布玛瑞瓦禁令时,通常遵循三大核心条件,并辅以其他衡平法考量[5]:

1. “良好可争辩的理据”(Good Arguable Case)

申请人必须证明其对被告的实体请求存在“good arguable case”。此一标准不同于“胜诉可能性更高”(balance of probabilities),但需高于“毫无根据”。换言之,申请人应能向法院表明其主张并非轻率之举,而是有合理法律与事实基础。

2. 真实存在的资产转移风险(Risk of Dissipation)

申请人必须进一步证明,若不冻结被告资产,存在被告可能转移、隐匿或耗散资产的实质风险。香港法院通常通过被告的诚信记录、是否有资金迅速流动的渠道、是否存在规避执行的迹象等因素判断。

3. 便利平衡(Balance of Convenience)

与保全令相似,法院在审理玛瑞瓦禁令时同样需要考虑“便利平衡”的标准,即如果作出该命令,是否将对被告造成不必要且不成比例的困难。

四、香港法下的临时性救济对内地诉讼及仲裁程序的协助

(一)对内地诉讼程序的协助

首先需要明确的是,目前我国内地与香港地区之间尚未就民商事诉讼案件的财产和证据保全达成双边司法协助安排。

目前,内地诉讼案件的当事人如需寻求冻结对方当事人的在港资产,或保全相关的证据,仍需依据香港《高等法院条例》第21M条规定提出申请,原讼法庭将基于上文所述的审查要点决定是否颁予相关的临时性救济。当事人在内地取得胜诉判决后,可依据于2024年1月29日起施行的《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》(下称《判决执行安排》),申请在香港认可和执行内地法院作出的生效判决(前提是判决属于该安排列明的适用范围),而此前如果已成功保全了被执行人的在港资产,将使执行过程更为顺利。

(二)对内地仲裁程序的协助

与诉讼方面暂无两地司法协助不同的是,最高人民法院与香港特别行政区政府于2019年4月2日签署《关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排》(下称《仲裁保全安排》),并于2019年10月1日正式生效。

《仲裁保全安排》就机制的适用范围、保全措施的类型、申请保全所需的材料、保全申请的受理单位等内容作出规定,有利于两地法院通过预防性救济措施的相互协助促进仲裁裁决的顺利执行。

首先,在内地仲裁当事人可以申请的保全措施种类上,《仲裁保全安排》第一条规定,“本安排所称‘保全’,……在香港特别行政区包括强制令以及其他临时措施,以在争议得以裁决之前维持现状或者恢复原状、采取行动防止目前或者即将对仲裁程序发生的危害或者损害,或者不采取可能造成这种危害或者损害的行动、保全资产或者保全对解决争议可能具有相关性和重要性的证据”。

其次,《仲裁保全安排》对受理保全申请的管辖法院作出了规定。《仲裁保全安排》第六条,内地当事人的保全申请应当向香港高等法院提出,与香港《仲裁条例》及《高等法院条例》保持一致。前述两个条例均已明确规定执行保全的管辖法院,因此《仲裁保全安排》对于保全申请法院的规定与前述立法相衔接。

实际上,依据香港《仲裁条例》第45条第(2)款规定,“原讼法庭可应任何一方的申请,就已在或将会在香港或香港以外地方展开的任何仲裁程序,批给临时措施”,内地仲裁当事人早在《仲裁保全安排》出台前已经可以依据香港本地立法申请保全措施,但该安排的出台无疑为内地当事人提供了更为清晰的指引和协助。

五、财产保全禁令涉及的两地协同和安排的问题及应对建议

(一)两地财产保全协同的现实困境

仲裁程序中的保全协助局限。虽然《仲裁保全安排》开创了内地与香港在两地保全协助上的先例,允许香港仲裁程序当事人向内地法院申请财产保全,反之亦然,但实践中的适用效果仍受多重制约。首先,该安排仅适用于仲裁程序,且将适用范围限定于特定类型的仲裁机构。香港一方仅限于由合资格仲裁机构管理的仲裁,而内地则限于经司法行政部门登记的仲裁委员会。这一限制排除了临时仲裁及部分特殊仲裁的情况,使得部分仲裁当事人无法享受这一便利。其次,两地对于保全类型的认定存在差异。内地法院通常更熟悉财产保全和行为保全,而对证据保全的适用较为谨慎;香港法院则长期运用玛瑞瓦禁令等更为灵活的保全措施。这种概念上的不对等导致当事人在申请时需要花费大量精力进行法律转换和解释。

诉讼程序中的保全协助缺位。相较于仲裁领域的进展,两地诉讼程序中的财产保全协助仍处于相对滞后状态。尽管《判决执行安排》为两地判决的相互认可和执行提供了渠道,但其范围并未明确涵盖诉讼过程中的临时性保全措施。这意味着,如果一方当事人在内地诉讼中发现对方在香港有财产,无法直接依据内地的财产保全裁定要求香港法院协助执行保全措施,反之亦然。这种制度缺口导致当事人不得不分别在两地法院提起独立的保全申请,不仅增加了时间和经济成本,更可能导致在漫长的司法程序中财产被转移或隐匿,使得最终的胜诉判决沦为“空头支票”。

法律标准和审查程序的差异。两地法院在审查保全申请时遵循不同的法律标准和程序要求——内地法院强调保全申请的正式性和担保的充分性,要求申请人提供明确的财产线索和足额担保,审查标准相对严格。香港法院则实行更为灵活的“充分坦诚”(Full and Frank Disclosure)原则,注重对案件实质胜诉可能性和保全必要性的审查。这种差异导致当事人在跨法域申请保全时面临不确定性,需要同时满足两套不同的司法标准,大大增加了法律风险和诉讼成本。

(二)跨境保全的实务建议

鉴于《仲裁保全安排》已经为仲裁程序中的两地保全协助提供了法律基础,当事人应充分发挥仲裁的优势,在设计争议解决条款时可有意识地选择仲裁作为争议解决方式。而在仲裁地的选择上,如果协议双方无法协商一致将仲裁地约定在中国内地,可优先考虑选择香港作为仲裁地,以便利用现有机制实现跨法域财产保全。

同时,建议当事人与内地和香港两地律师保持紧密协作,寻求专业法律意见,帮助确定具有管辖权的法院和合适的保全类型。实务中,内地律师将负责协助当事人有针对性地搜集足以显示对方正在或可能转移、隐匿资产的证据,并协助香港律师证明保全令或玛瑞瓦禁令在具体个案中的适用条件,以提高法院批准临时性救济的可能性。

六、结语

在跨境争议解决中,财产保全作为跨境商事争议解决中的关键环节,其制度衔接程度直接影响判决和裁决的可执行性。内地与香港的经济融合和人员往来,促使两地在仲裁财产保全领域已率先实现制度突破,但在诉讼层面仍存在不对称与不足,而本次信托纠纷案也让内地当事人看到了在香港申请财产保全以支持内地诉讼的可行性。未来,随着大湾区法治一体化进程的加快,我们期待两地在财产保全协同方面建立更为完善的安排,两地律师也能够发挥更积极的作用,在跨境争议解决中更好地维护当事人利益。

注释:

[1] 见香港高等法院原讼法庭[2025] HKCFI 3355案

[2] Encumbrance指财产负担或土地负担,即指附加于土地等财产上、使财产价值降低的请求权及其他义务负担,如留置权或抵押权。

[3] Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA [1980] 1 All ER 213

[4] 见英国The Civil Procedure Rules 1998第25.1条。网址https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/part/25/crossheading/1/2023-07-18。最后访问日期2025年8月22日。

[5] 见“Freezing orders in England and Wales” - Pinsent Masons. 网址https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/freezing-injunctions?utm_source=chatgpt.com。最后访问日期2025年8月22日。