实践中,当公司成为强制执行程序中的被执行人,该公司的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人(以下简称“四类人员”)可能会被连带采取限制消费和限制出境措施(以下简称“两限”措施),特别是法定代表人和主要负责人,因属于工商登记公示的明确事项,无需经过听证、调查就会被直接采取“两限”措施,日常生活将受到直接影响。

近年来,笔者团队处理了多个客户因公司被强制执行而被采取“两限”措施的案件,成功帮助客户解除限制令,重获“自由”,现将相关问题、经验和教训进行梳理总结,与大家分享。

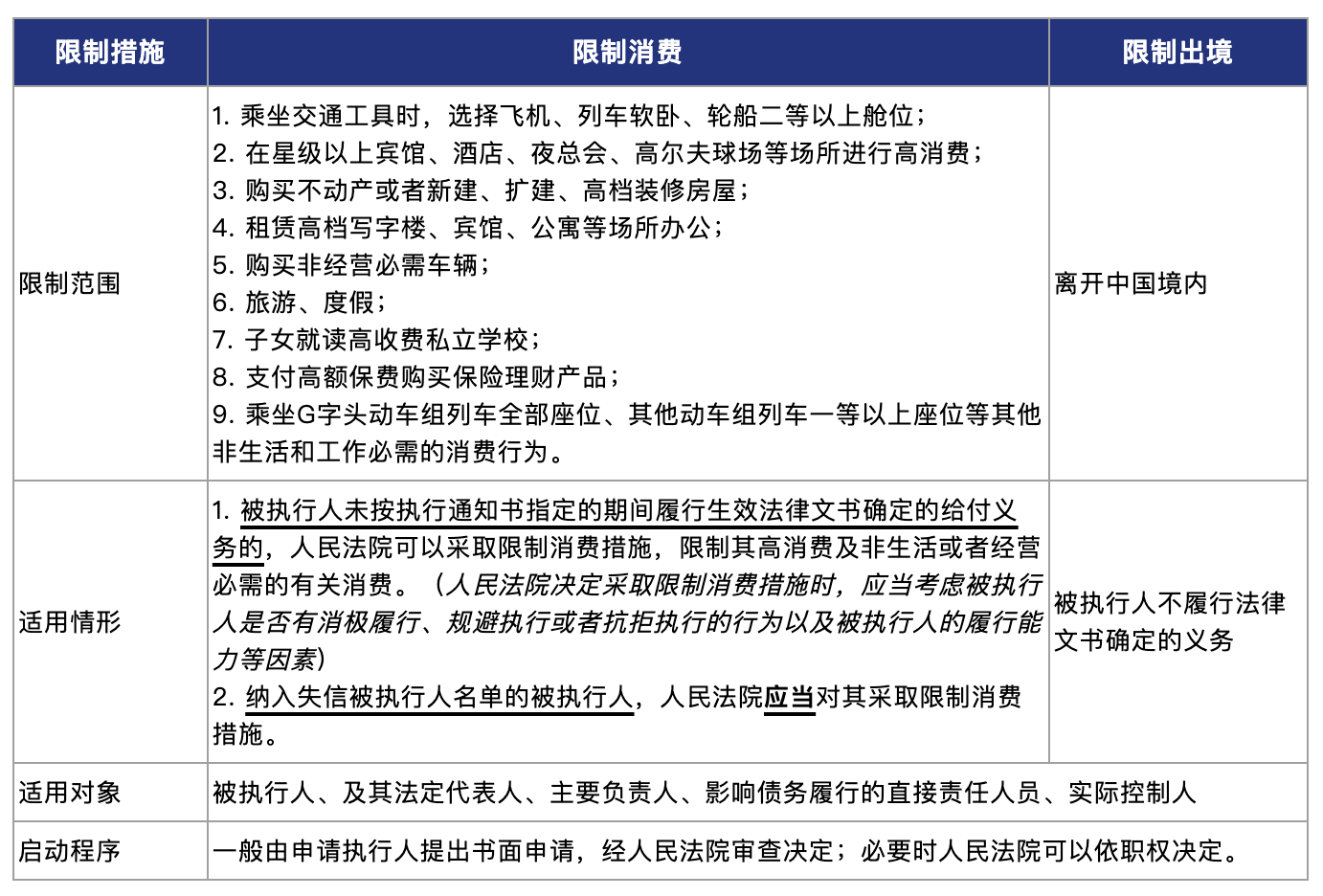

一、什么是“两限”措施?

“两限”措施包括限制消费措施和限制出境措施,实践中申请执行人或法院一般会优先采取限制消费措施,在强制措施已经穷尽或者被执行人有频繁出境的情况下才会考虑采取限制出境措施。两者具体适用的相关事宜如下:

二、如何解除“两限”措施?

如何解除“两限”措施,主要可以分为程序和实体两方面来讨论:

(一)实体要求

首先,相关人员需要有解除“两限”措施的实体理由及相应证据。根据笔者团队办理过往案件的经验,相关人员被采取“两限”措施,一般可以分成两种情况:一种是相关人员实质上不属于“四类人员”;一种是相关人员确实属于“四类人员”,应承担相关责任。不同情况可以采用不同理由,具体分析如下:

1. 相关人员实质上不属于“四类人员”的情况

(1)法定代表人、主要负责人:需进行工商变更登记,同时证明非单位的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员

“四类人员”中,对于法定代表人、主要负责人[1],法院一般直接根据工商公示登记确定,但实践中可能存在单位登记的法定代表人、主要负责人并不负责单位的实际经营,或者已经离任但尚未办理工商登记的情况,即此时相关人员只是徒有其名,实际并无相关身份应具备的职责。

根据《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第17条第(2)款,“单位被执行人被限制消费后,其法定代表人、主要负责人确因经营管理需要发生变更,原法定代表人、主要负责人申请解除对其本人的限制消费措施的,应举证证明其并非单位的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。人民法院经审查属实的,应予准许,并对变更后的法定代表人、主要负责人依法采取限制消费措施。”

据此,相关人员可以在办理法定代表人、主要负责人身份的工商变更登记后,申请解除限制措施,但前提是需要证明其并非单位的实际控制人和影响债务履行的直接责任人员。

(2)影响债务履行的直接责任人员、实际控制人:证明未实际参与并影响单位经营、未通过持股等形式实际控制单位

“四类人员”中,对于影响债务履行的直接责任人员、实际控制人,法院一般会组织听证结合双方的陈述、证据材料进行认定,主要审查相关人员参与单位经营决策、任职和参保、实际控制单位的情况。

就影响债务履行的直接责任人员,现行法律并未作出明确的定义。对此,部分法院曾尝试统一认定标准,如:

广东省高级人民法院于2019年出台的《关于限制消费及纳入失信被执行人名单工作若干问题的解答》曾给出参考性意见:“影响债务履行的直接责任人员,是指虽不具有法定代表人、主要负责人等特定身份,但能够通过其行为(包括作为和不作为),直接对单位的实际经营活动产生重要影响的人。人民法院确定影响债务履行的直接责任人员时应当根据相关人员的身份、行为性质、影响和后果综合判断。可重点审查原法定代表人、股东(尤其是控股股东)、董事、监事、高级管理人员等。高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和章程规定的其他重要人员。”

北京市第二中级人民法院于2020年9月发布了五起限制消费执行异议典型案例,发布会通稿中称“目前北京法院对‘影响债务履行的直接责任人员’的认定达成共识:‘影响债务履行的直接责任人员’包括对是否履行债务具有决策权的董事长(非法定代表人)等人员和财务、仓储管理等直接负责债务履行的人员,必须是被执行人的现任职员,不得仅以其系被执行人的股东或原法定代表人为由,认定其为‘影响债务履行的直接责任人员’”。

就实际控制人,相关认定规则散见于《公司法》《上市公司收购管理办法》《股票上市规则》等法律法规,但标准并不一致。司法实践中,法院一般参照《公司法》第二百六十五条规定的“实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人”进行认定,遵循实质重于形式的原则,主要通过审查其能否决定公司的人事、财务和经营政策等方面,来判断其是否为实际控制人。

实践中,就未实际参与并影响单位经营情况,相关人员一般通过提供其在其他单位的劳动合同及缴纳社保证明或者单位未为其缴纳社保的凭证来证明,如(2020)川执复274号[2];就未通过持股等形式实际控制单位,一般法院会直接根据工商公示情况认定,如相关人员属于形式上代持股权的情况,需要先进行股权变更登记,或者可尝试通过公证的方式就其代持股权的相关事实情况进行公证,如(2022)鲁11执复9号[3]。

2. 相关人员属于“四类人员”的情况

如相关人员确实属于“四类人员”的情况,想要彻底解除限制,则需要从根本上去解决单位的相关债务问题,此时可以分两种情况解决:一种是债务金额不大或在单位的承受范围内,此时可以选择直接履行全部债务,或者与申请执行人协商达成和解;一种是债务金额超过单位的承受能力,此时可以选择申请单位破产。另外,如相关人员在限制期间因特殊情况需要,可以申请法院临时解除限制。前述方式具体介绍如下:

(1)债务履行完毕或达成和解、提供担保

《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定(2015修正)》第九条规定,“在限制消费期间,被执行人提供确实有效的担保或者经申请执行人同意的,人民法院可以解除限制消费令;被执行人履行完毕生效法律文书确定的义务的,人民法院应当在本规定第六条通知或者公告的范围内及时以通知或者公告解除限制消费令。”

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释(2020修正)》第二十五条规定,“在限制出境期间,被执行人履行法律文书确定的全部债务的,执行法院应当及时解除限制出境措施;被执行人提供充分、有效的担保或者申请执行人同意的,可以解除限制出境措施。”

实践中,如案涉债务金额在单位的承受范围内,相关人员一般会积极安排单位偿还债务,或者主动与申请执行人协商和解,如采取分期还款及提供抵押担保的方式,甚至在债务金额较小的情况下,相关人员可能会出于自身便利的需要先以个人资金代偿。

(2)申请被执行人破产

《中华人民共和国企业破产法》第十九条规定,“人民法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。”

最高人民法院在其发布的《法答网精选答问(第十一批)》问题2中明确回复,“人民法院受理被执行企业破产申请(被执行企业进入破产程序)后,执行法院应当解除对被执行人采取的限制消费措施”,其理由主要是限制消费措施的主要目的是防止被执行人因高消费及非生活或者经营必需的有关消费而不当减损财产,降低其偿债能力,当被执行人进入破产程序后,由管理人接管企业,一般不会发生不当减损债务人财产的情况,故无必要继续对其采取限制消费措施。[4]举重以明轻,既然被执行人的限制消费措施应当被解除,那么相关人员因作为被执行人的“四类人员”而被连带采取的限制消费措施也应当被解除。

司法实践中,当被执行人进入破产清算或破产重整程序中,经当事人或破产管理人申请,法院一般会裁定终结相关执行程序,解除对被执行人及其相关人员的限制措施,如(2021)沪0105执恢548号[5]、(2022)鲁11执复19号[6]。

(3)特殊情形下可申请临时解除

《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第17条第(3)款规定,“被限制消费的个人因本人或近亲属重大疾病就医,近亲属丧葬,以及本人执行或配合执行公务,参加外事活动或重要考试等紧急情况亟需赴外地,向人民法院申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施,经严格审查并经本院院长批准,可以给予其最长不超过一个月的暂时解除期间。

上述人员在向人民法院提出申请时,应当提交充分有效的证据并按要求作出书面承诺;提供虚假证据或者违反承诺从事消费行为的,人民法院应当及时恢复对其采取的限制消费措施,同时依照民事诉讼法第一百一十一条从重处理,并对其再次申请不予批准。”

司法实践中,对于当事人确实存在前述紧急情况,法院一般在审查相关证据材料以及当事人作出书面承诺,以及合议庭合议并报院领导批准后,准予临时解除限制消费措施,如中卫市沙坡头区人民法院因当事人紧急公务需要同意单次解除限制消费措施[7]、如黑龙江宝泉岭人民法院因当事人长途就医需要同意单次解除限制消费措施[8]。

(二)程序要求

在满足实体要求之后,还需按照相应程序申请。《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第18条规定,“对被采取限制消费措施申请纠正的,参照失信名单规定第十二条规定办理”。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十二条规定,“公民、法人或其他组织对被纳入失信被执行人名单申请纠正的,执行法院应当自收到书面纠正申请之日起十五日内审查,理由成立的,应当在三个工作日内纠正;理由不成立的,决定驳回。公民、法人或其他组织对驳回决定不服的,可以自决定书送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。上一级人民法院应当自收到复议申请之日起十五日内作出决定。复议期间,不停止原决定的执行。”

据此,相关人员需要向执行法院提交《解除限制消费令申请书》及相应证据,如解除申请被法院驳回,可在法院决定书送达后10日内向上一级法院申请复议。需注意的是,解除限制消费措施采取的是“纠正-复议”程序,而非“执行异议-复议”程序,即无需进行执行异议立案,直接向执行法官申请即可。

三、实操难题:被执行单位不配合相关人员的工商变更登记要求,如何破局?

实践中,因执行法院在认定法定代表人等身份时是以工商登记为准,相关人员为解除限制措施需要变更其在被执行单位工商登记的相关身份信息,如法定代表人/主要负责人、董监高、股东等身份,但经常会出现公司不配合、怠于办理工商变更登记的情况。

《公司登记管理实施办法》第二十三条规定,“因公司未按期依法履行生效法律文书明确的登记备案事项相关法定义务,人民法院向公司登记机关送达协助执行通知书,要求协助涤除法定代表人、董事、监事、高级管理人员、股东、分公司负责人等信息的,公司登记机关依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示涤除信息。”

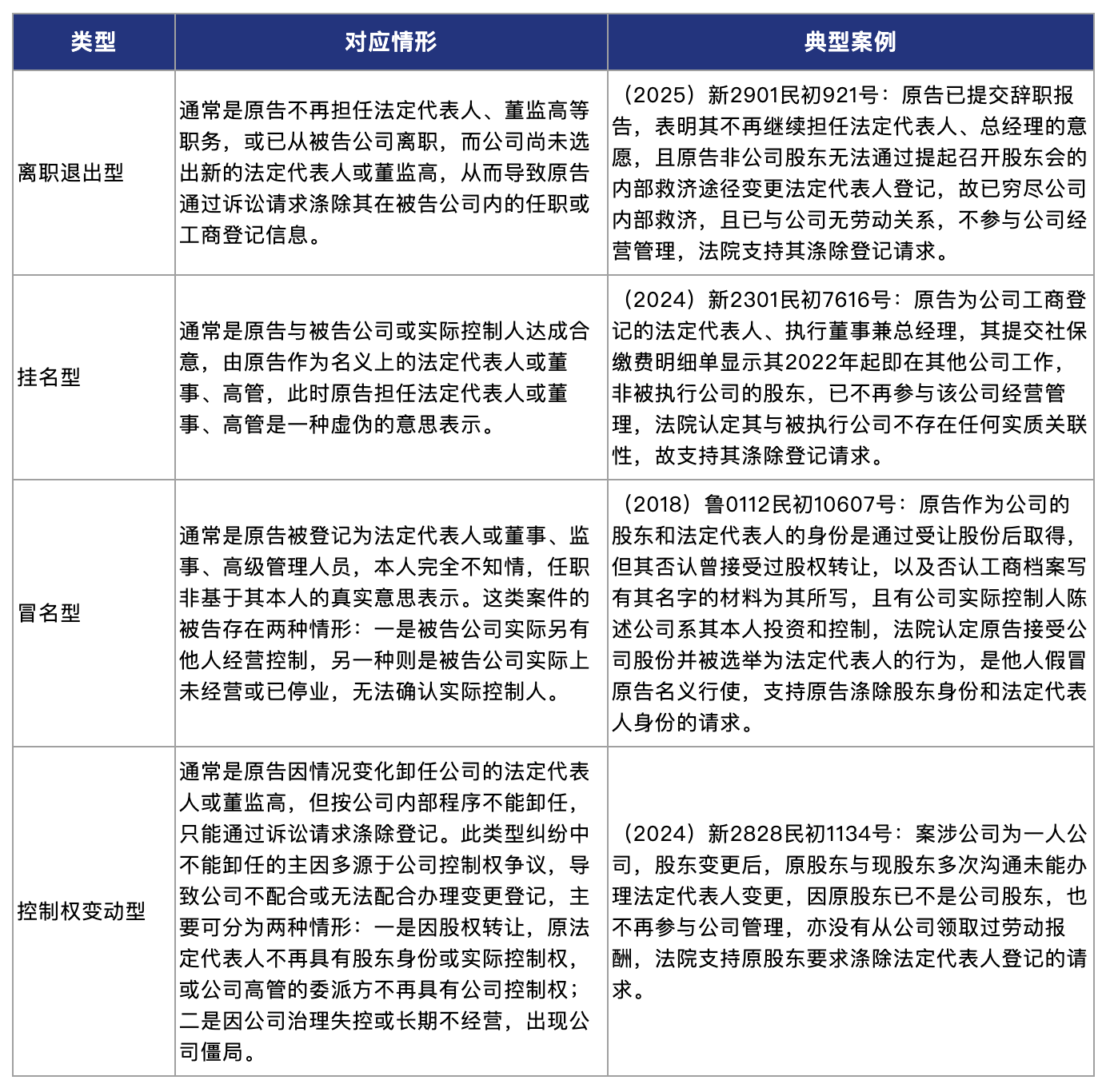

据此,当被执行单位不配合办理工商变更登记时,相关人员可以通过司法途径进行涤除,提起相关涤除之诉,取得胜诉判决后再通过法院强制执行程序进行涤除。实践中,相关涤除案件主要可以分为以下四种类型:

从上述典型案例中可以看出,法院在审理相关涤除案件的过程中会重点查明原告请求涤除的原因,例如是否因辞任、不愿继续挂名、被冒名顶替等;审查原告与公司之间是否存在实质关联,如是否为公司员工或股东,是否实际参与公司的经营管理;同时,还会确认原告是否已明确向公司表示不愿意继续任职,以及是否已穷尽公司内部救济途径,如当原告为公司股东时是否提起过召开股东会的内部流程等。

四、“两限”期间的避雷注意事项

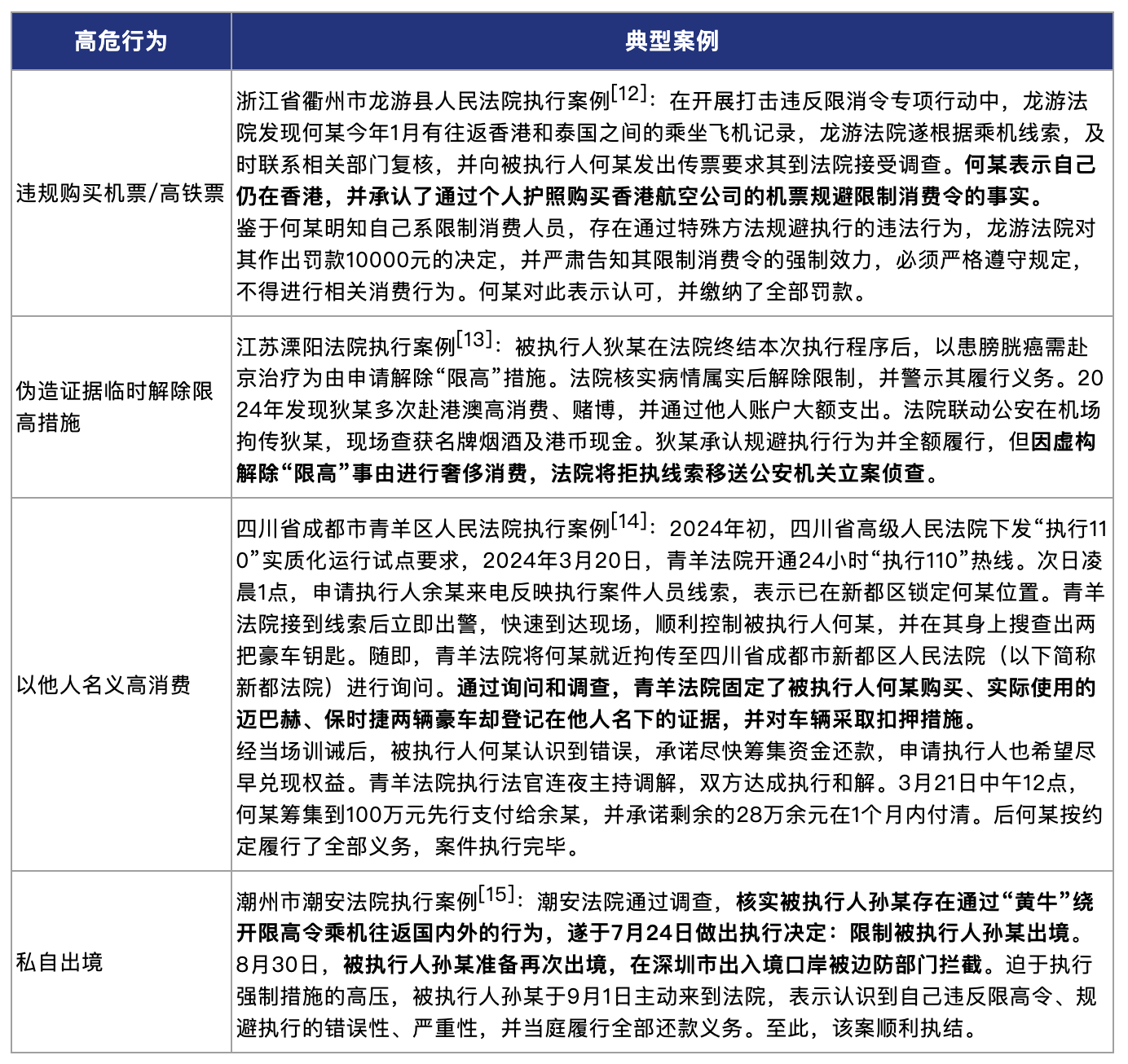

实践中,笔者团队在帮助客户解除“两限”措施的过程中经常会遇到客户询问是否可以通过一些方式或途径避开限制措施,比如通过黄牛或护照购买高铁票、飞机票,通过他人名义购买相关限制消费品但实际自己使用,以及使用一些网络平台上声称可以临时解除限高措施的服务等等。事实上,一切规避限制措施的手段都只能带来一时的便利,但却可能引发更严重的后果,一旦被发现,将面临被纳入失信被执行人[9]、罚款和拘留[10],更严重的可能会触发拒不执行判决、裁定罪[11]。

笔者总结了实践中一些常见的规避“两限”措施的高危行为及典型案例供大家参考并引以为戒,建议大家如遇到相关问题及时咨询律师通过合法途径解决,千万不可抱有侥幸心理妄图规避。

以上分析,不构成具体的法律建议。

注释:

[1] 主要负责人是指非法人组织的代表人,一般以营业执照、统一社会信用代码证书等登记载明为准。非法人组织的类型主要有:(1)个人独资企业、合伙企业、中外合作经营企业、外资企业;(2)社会团体的分支机构、代表机构;(3)法人的分支机构;(4)银行及非银行金融机构的分支机构;(5)乡镇企业、街道企业。

[2] 该案中,法院认为“截止2020年3月24日,陈静婧既不是楚坤公司的法定代表人,养老保险也不由该公司缴纳,且不再持有该公司的任何股份。依照《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第17条的规定,陈静婧已不是楚坤公司实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。故陈静婧申请解除对其采取的限制消费措施,应当予以支持。”

[3] 该案中,法院认为“2021年6月8日,该公司法定代表人、董事由相阳变更为周文广,相阳不再是法定代表人;2014年8月15日,其在日照市德信公证处申请公证,该公证处出具《公证书》声明一份,载明“相阳……我系日照康巨国际贸易有限公司的股东之一,在公司持有70%的股权,出资额为人民币700万。为明确股权,我自愿发表如下声明:我在日照康巨国际贸易有限公司持有的上述股权,实际投资人为相旗春(公民身份号码:222426196902××××),相旗春享有完全的日照康巨国际贸易有限公司管理参与权,享有股息以及其股份财产权利,并承担投资风险;我不享有公司管理参与权、股息以及其他股份财产权利,并不承担投资风险”,该公证系相阳主动申请作出,证明其不享有股东权利、不参与公司经营管理,系对其不利的、具有法律效力的证据,产生公信力,目前尚无相反证据推翻该公证声明,据此可以排除其康巨公司实际控制人的身份;相阳提供的在长春某公司就业及在长春市社会保险事业管理局参保的证据确实,可以间接证明其非“影响债务履行的直接责任人”,目前亦无相反证据证否;相阳在《公证书》及复议申请中均指认相旗春为康巨公司的实际控制人,鉴于其与相旗春的特殊关系,其证言具有可信性。综上,相阳申请解除限制其消费的司法决定理由充分,本院予以支持。”

[4] 《法答网精选答问(第十一批)》,载微信公众号“最高人民法院”,参见https://mp.weixin.qq.com/s/TxKfD07ckH2-SbeyJil8Pw

[5] 该案中,被执行人的破产管理人向法院申请终结执行,并解除对被执行人及其法定代表人采取的强制执行措施,法院作出终结执行的裁定。

[6] 该案中,法院认为:限制消费措施是对拒不履行生效法律文书确定义务的被执行人进行的信用惩戒,目的是通过限制被执行人的消费,迫使其主动履行义务,以促进案件的执行,最大限度保护申请执行人的合法权益。《中华人民共和国企业破产法》第十九条规定,人民法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。本案中,江苏省徐州市中级人民法院已作出(2020)苏03破10号之一裁定对被执行人日照宝景汽车销售服务有限公司等企业进行破产合并重整,本案的执行程序应当中止。对被执行人继续采取限制消费措施,已无法实现倒逼被执行人履行债务的目的,因此,解除对闫凡林的限制消费措施并无不当。

[7] https://mp.weixin.qq.com/s/64X4K5ToP_xWI0tRA-K57A

[8] https://mp.weixin.qq.com/s/RfoVYZD_y4uEKJQEjK9D4g

[9] 《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(2017修正)》第一条 被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:(五)违反限制消费令的;

[10] 《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》

第十一条 被执行人违反限制消费令进行消费的行为属于拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的行为,经查证属实的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条(现一百一十四条)的规定,予以拘留、罚款;情节严重,构成犯罪的,追究其刑事责任。

[11] 《刑法》三百一十三条 【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

[12] https://mp.weixin.qq.com/s/EqAzPbMrBwsI25eSvZgV0w

[13] https://mp.weixin.qq.com/s/RfoVYZD_y4uEKJQEjK9D4g

[14] https://mp.weixin.qq.com/s/oWe0mLZUiFmkUDJSfaRISw

[15] https://mp.weixin.qq.com/s/qhZLP3HGNuH7plk84mzzJA