近年来,随着机器人与人工智能等前沿技术的飞速发展,“具身智能”成为学术界和产业界共同关注的热点领域,更是被喻为“AI的下一个浪潮”[1]。2025年3月,“具身智能”首次被写入国务院《政府工作报告》,与量子信息、6G、生物制造并列作为国家未来产业关键词。2025年4月,在北京召开的“第二届中国人形机器人与具身智能产业大会”上发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》,报告中指出,2025年,中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%(全球具身智能市场规模预计达195.25亿元,2030年预计达2326.3亿元,复合年增长率达64.18%);中国人形机器人市场规模(单列)预计达82.39亿元,占全球约50%。[2]

与此同时,2025年被称为“具身智能规模化商用元年”。全国多地政府集中出台了相关政策,鼓励具身智能产业化集群创新发展;各类产业基金、投资机构、知名科技大厂持续加大对具身智能产业的投资布局;具身智能产业链上的各类软、硬件企业纷纷加大研发投入、推进技术迭代、加速规模化商用。然而,具身智能产品作为集成一系列前沿科技并依托复杂供应链的智能终端,其在规模化商用发展过程中,相关企业必将面临技术、资金、人才、市场、监管、知识产权壁垒等多方面的竞争与挑战。

在这一背景下,环球推出“具身智能法律专题”系列文章,从法律视角全面梳理具身智能产业的科技企业、投资者可能面临的各类法律挑战,包括:(1)具身智能企业股权融资法律问题;(2)具身智能软、硬件企业的知识产权保护体系差异及风险防范;(3)具身智能企业人才争夺过程中的法律问题及应对建议;(4)民用场景下具身智能企业常见法律问题及应对建议。希望该系列文章,可以助力具身智能企业在这一波科技浪潮中行稳致远、拔得头筹,同时为具身智能产业的投资者提供投资风险参考。

具身智能法律专题系列文章的特色:

1. 用简单的语言,给技术专家讲法律,给法律专家讲技术;

2. 基于具身智能产业特点,强调个性化的法律挑战,而非重复基础性法律问题;

3. 关注企业真实诉求,帮助企业规避重大风险,助力企业稳健成长;

4. 每篇文章都由兼具技术和法律背景的合伙人律师主笔,跨业务部门联合创作;

5.“清华大学+哈工大”两所工科名校的校友资源提供技术支持、市场调研。

一、何为具身智能产业?

(一)具身智能的定义

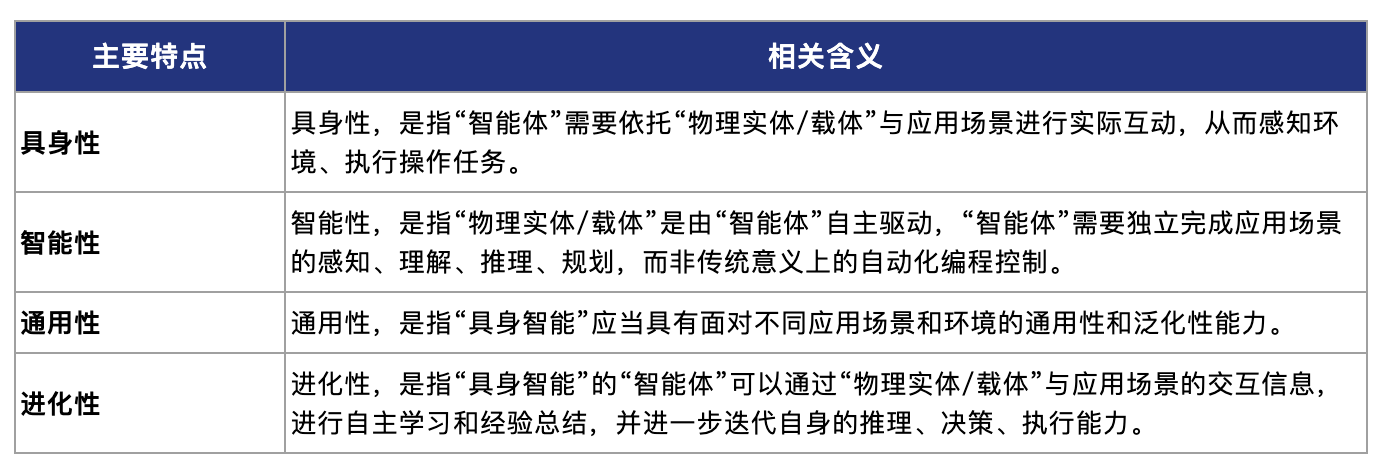

截至目前,国内外的学术和产业界尚未就“具身智能”的定义达成统一共识,但已形成部分一致性观点,例如,“具身智能”应包括“具身性”“智能性”“通用性”和“进化性”等主要特点,相关含义参见下表1。

表1. 具身智能的主要特点

为方便读者理解,我们从狭义和广义两个角度,给出如下定义:

狭义的“具身智能”(Embodied AI,EAI),是指“具身化的人工智能”,属于人工智能与机器人科学交叉的前沿领域,强调人工智能(AI)通过身体与环境的动态交互实现自主学习和进化,其核心在于将感知、行动与认知深度融合,以“人形机器人”作为典型代表,但不限于“人形”。[3]

广义的“具身智能”(Embodied Intelligence,EI),是指任何具备物理实体、能通过感知-行动闭环与环境交互的智能系统,其包括但不限于:人形机器人、工业机器人/手臂/智能装备、服务机器人、智能驾驶汽车/无人机/航天器、智能家居等,即,推动新质生产力建设的具身智能科技的集合体。[4]

(二)具身智能产业概述

具身智能产业,是一个融合了硬件制造、软件开发、复杂系统集成和多场景应用的综合性新兴产业,产业链结构可以划分为上游、中游和下游三个部分。[5]

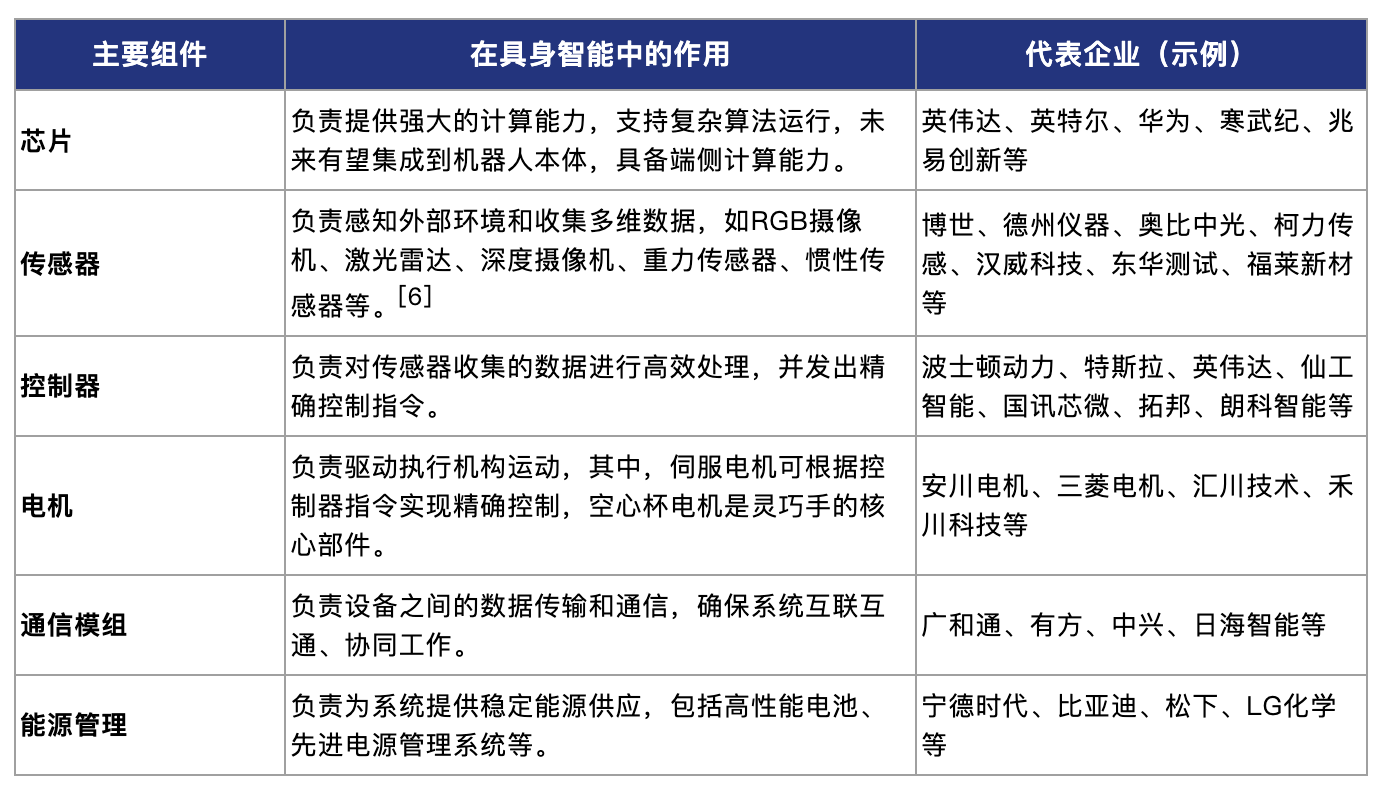

1. 上游——基础硬件组件与原材料相关产业

上游产业主要包括芯片(如GPU、NPU)、传感器、控制器、电机(含伺服电机)、通信模组、能源管理系统等基础硬件组件及其原材料,参见下表2。

表2. 具身智能的上游产业概览

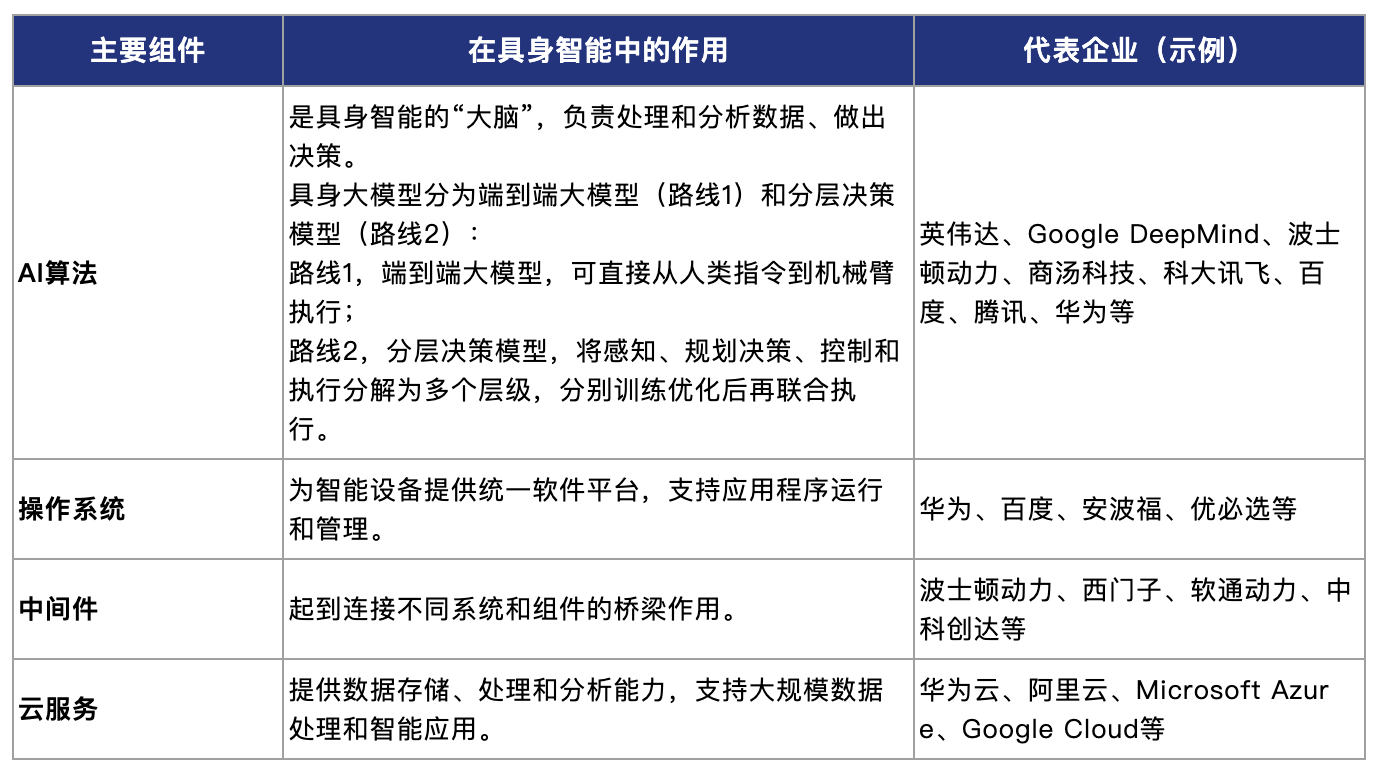

2. 中游——软件开发与系统集成相关产业

中游产业主要包括AI算法、操作系统、中间件、云服务等软件开发与集成系统,参见下表3。

表3.具身智能的中游产业概览

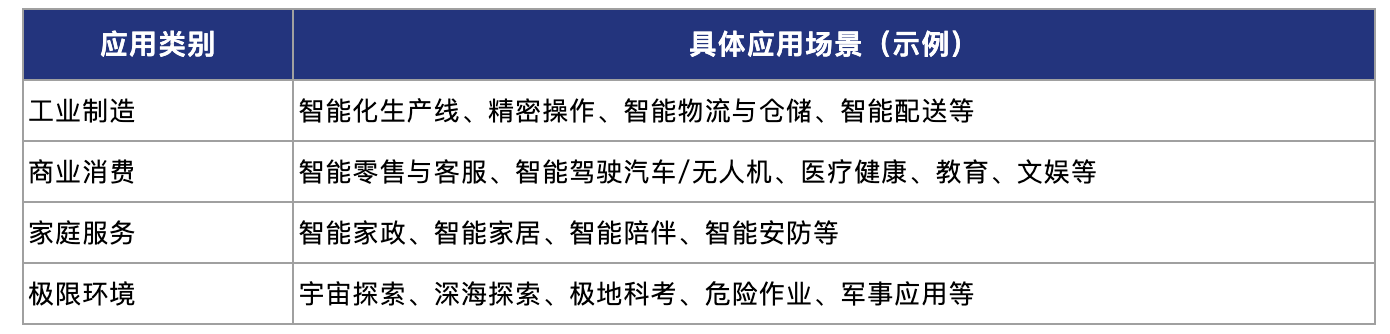

3. 下游——终端产品与应用场景相关产业

下游产业主要涉及具身智能终端产品及其应用场景。基于前文提到的具身智能“通用性”特点,下游企业可以针对不同应用场景,选择不同形态的物理实体/载体,制造出不同形态的具身智能终端产品,并广泛用于各类应用场景,参见下表4。

表4. 具身智能的应用场景(示例)[7]

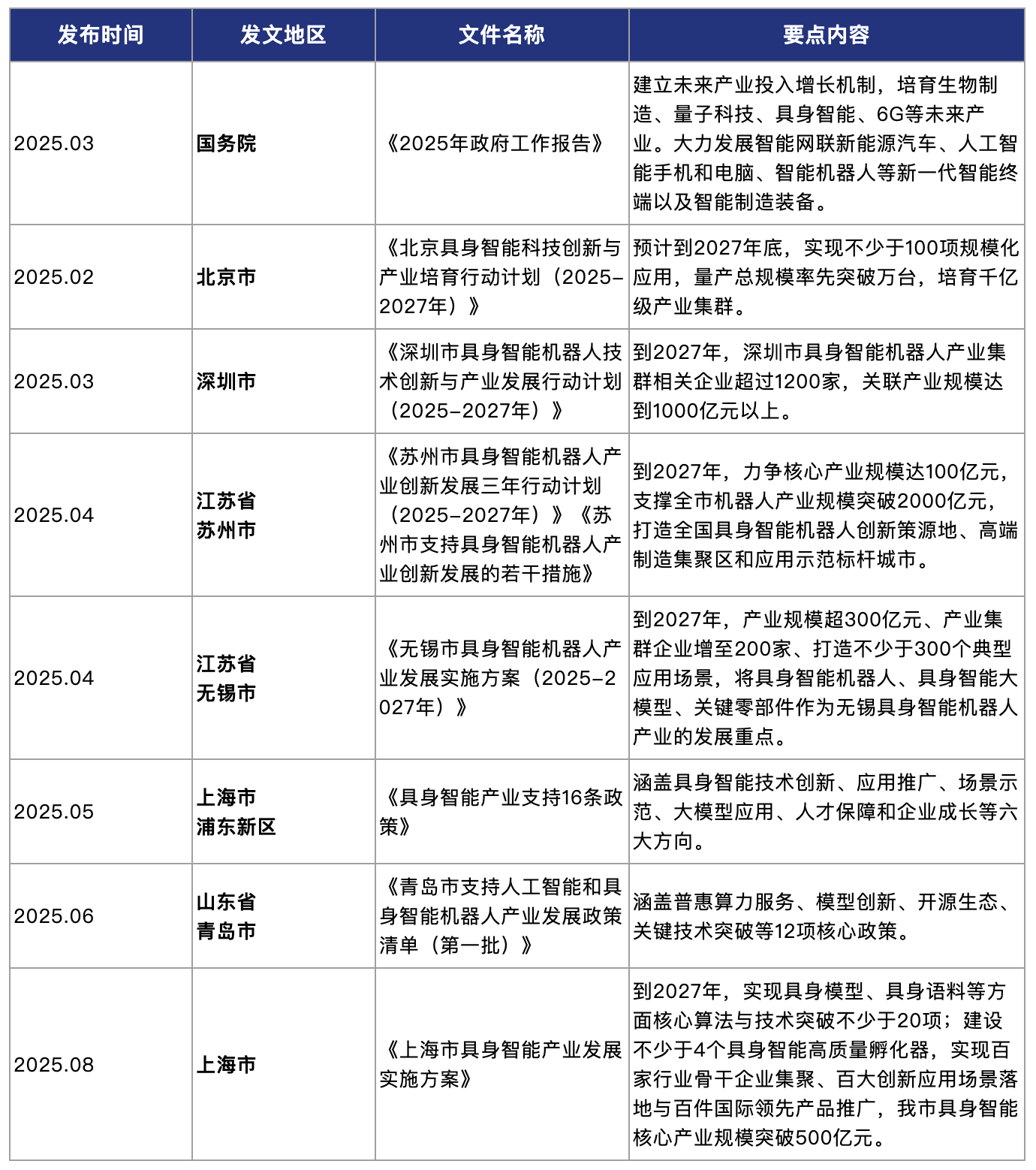

二、具身智能产业的政策概览

如前文所述,2025年初“具身智能”首次被写入我国《政府工作报告》,并在国家顶层设计中被确定为“国家未来产业”,之后各地政府相继出台了配套政策,通过专项基金、税收优惠、人才引进、产业生态构建、应用赋能等一系列举措加大对具身智能技术研发和示范应用的扶持力度,为具身智能产业化和规模化商用落地提供了良好的制度环境,参见下表5。

表5. 2025年具身智能产业政策文件概览

注:表5中的各省市的政策文件,是根据各省市政府网站的公开信息整理,选取文件名称中直接包含“具身智能”的政策文件,数据截至2025年8月6日。

三、具身智能产业可能面临的法律挑战

如前文所述,具身智能产品作为集成一系列前沿科技并依托复杂供应链的智能终端,其在规模化商用发展过程中,相关企业必将面临技术、资金、人才、市场、监管、知识产权壁垒等多方面的竞争与挑战。从法律视角来看,具身智能产业的科技企业、投资者可能面临如下几方面的法律挑战。

(一)股权融资方面的法律挑战

具身智能技术尚处商业化落地的早期阶段,急需大量资金,有哪些获取资金的方式?不同的资金获取方式各自有哪些优缺点?具身智能企业应当如何选择?

当前具身智能企业总体而言技术成熟度低、商业化路径尚不清晰,但目前赛道关注度较高,股权融资非常火热,聚集了各种类型的投资人。财务投资人和产业投资人对于具身智能企业有什么不同的作用,如何选择?是否有必要对投资人进行反向尽调?

具身智能企业在进行股权融资时是不是估值越高越好?投融资双方在估值上存在分歧,是否接受对赌,如何设置对赌条款?创始团队如何合理谈判责任限制条款,尽可能保护自有财产?股权投资过程中会涉及到何种反垄断问题,又如何在公司治理条款谈判中降低反垄断相关风险?

(二)知识产权方面的法律挑战

具身智能产业,是一个融合了硬件制造、软件开发、复杂系统集成和多场景应用的综合性新兴产业,其具体包括:基础硬件组件与原材料相关的上游产业、软件开发与集成系统相关的中游产业、终端产品与应用场景相关的下游产业。前述产业链上的企业还可以按照主营产品/业务的特点,以软件、硬件、软硬件结合进行区分,分类为硬件企业、软件企业、软硬件结合企业(含终端企业)。具身智能软、硬件企业在技术路径、开发模式及价值实现等方面存在明显差异,导致二者的知识产权保护体系也相应地存在显著区别。

对于软件企业,其常依赖开源框架(如ROS、TensorFlow)开发核心算法,但开源协议(如GPL)要求衍生代码开源,与企业闭源商业化的需求相矛盾。因此,具身智能软件企业将面临开源技术与商业闭源的冲突挑战,以及如何保护知识产权并防范侵犯他人知识产权的法律挑战。

对于硬件企业(尤其是偏后端的硬件企业),其往往涉及跨领域技术融合,如何进行知识产权布局从而覆盖硬件技术或软硬件技术全链条,如何通过交叉许可获得全链条的知识产权合法使用权,以及如何规避多领域的专利壁垒、避免陷入知识产权纠纷,都将是具身智能硬件企业面临的知识产权法律挑战。

此外,对于软硬件结合企业,其不仅要兼顾软件企业和硬件企业的特点,还需额外解决软硬件结合技术及相应的知识产权保护与风险防范问题。以具身智能终端企业为例,作为产业链的末端,其更容易遭遇全球知识产权诉讼(如智能网联下的具身智能,可能面临国内外通信企业的诉讼挑战,并缴纳高额的专利许可费),如何做好全面的知识产权保护与防御工作,是其面临的知识产权法律挑战。

(三)人才竞争方面的法律挑战

近年来,随着具身智能产业的快速发展,具身智能企业如雨后春笋般涌现,这直接导致具身智能领域出现严重的“人才短缺”状况。“人才短缺”对于具身智能企业的创新能力、项目推进速度、市场竞争力都存在着显著的负面影响,同时对整个具身智能行业的发展速度和规模造成了制约。

具身智能企业为了解决人才问题,一度出现了“抢人”风潮,“高薪抢人”“成建制挖人”在具身智能领域软、硬件人才的争夺过程中屡见不鲜。然而,在“抢人”过程中往往暗藏了诸多法律风险,包括但不限于:竞业限制纠纷、商业秘密侵权纠纷与刑事犯罪、知识产权权属纠纷、劳动与雇佣法律风险等。如何制定企业的保密与竞业限制管理制度,保护企业核心商业秘密、合法限制人员流动?如何通过股权激励等方式吸引与保留人才?如何合法“抢人”并做好风险隔离,避免陷入侵权纠纷?这都将是具身智能企业面临的人才竞争方面的法律挑战。

(四)技术标准、数据合规、交易安全、产品责任等方面的法律挑战

除前述法律挑战外,具身智能企业还将面临技术标准、数据合规、交易安全、产品责任等方面的诸多法律挑战。

技术标准方面,人工智能与具身智能均属于前沿技术领域,目前缺乏完整、统一的国际标准或行业标准,导致产品存在兼容性和安全隐患问题。如何通过参与立法、推动行业标准的制定与实施?如何参与国际标准的制定,并取得话语权?这都将是具身智能企业面临的技术标准方面的法律挑战。

数据合规方面,具身智能设备及其AI算法会收集用户行为数据、环境数据、交互数据等多种类别的数据,并涉及数据的加工处理、使用、跨境传输等。这将导致具身智能企业面临数据合规与跨境流动方面的法律挑战。

交易安全方面,具身智能软、硬件企业开发、生产、交付各阶段均可能涉及各类交易合同,相关合同条款设计不当可能面临相关法律风险,尤其是委托开发合同、代工合同等还可能涉及知识产权侵权责任划分问题。

产品责任方面,对于直接面向市场的具身智能终端产品,相关终端产品企业还涉及产品质量责任与售后服务方面的法律挑战。当产品出现问题时,消费者、用户通常会选择向终端产品的制造商/销售商进行维权,终端产品制造商则需要根据供应商合同进一步向相关零部件、软件供应商追责,而能否清晰地划分责任并成功追责,则取决于对相关风险的预判和合同条款的设计。

本系列的后续文章,将围绕前述法律挑战,逐一探讨,并给出应对建议。

注释:

[1] 英伟达CEO黄仁勋在ITF World 2023 半导体大会提出“人工智能的下一个浪潮将是具身智能,即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统”。

[2]《报告:今年中国人形机器人市场规模预计超82亿元》,中国新闻网,2025年04月15日,链接:https://www.chinanews.com.cn/cj/2025/04-15/10400125.shtml

[3] 该定义参考了“具身智能”百度百科词条,由中国科学院大学人工智能学院参与编辑并审核,经科普中国科学百科认证。

[4] 该定义是笔者根据学术和产业界的公开资料,经总结概括后给出的参考性定义。

[5] 部分参考《一天吃透一条产业链:具身智能》,银创智库,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/S2zpVCjlStXntSNdetFQKw

[6] 《具身智能发展报告(2024年)》,中国信息通信研究院和北京人形机器人创新中心有限公司,2024年8月

[7] 部分参考《具身智能行业发展研究报告》,甲子光年智库,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/iQAijqNa-wBJar429-2_KQ