2025年7月17日广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)发布了6个知识产权惩罚性赔偿典型案例[1],典型案例涉及多种恶意侵犯知识产权行为,包括(1)原代理商明知他人商标知名度仍超出核定商品范围使用近似标识,(2)故意制造、销售假冒注册商标商品,(3)制造、销售、许诺销售侵权产品侵害专利权,(4)恶意“搭便车”,在组合元素、构图、视觉效果上全方位模仿知名品牌,(5)实施重复侵权以及(6)被提起侵权诉讼并达成和解后继续实施侵权行为等。上述典型案例的发布彰显了国家层面全面加强知识产权保护、优化法治化营商环境的坚定决心,不仅为司法实践提供了具体的裁判指引,也为企业的知识产权合规管理提供了参考。

一、中国法下的知识产权惩罚性赔偿制度

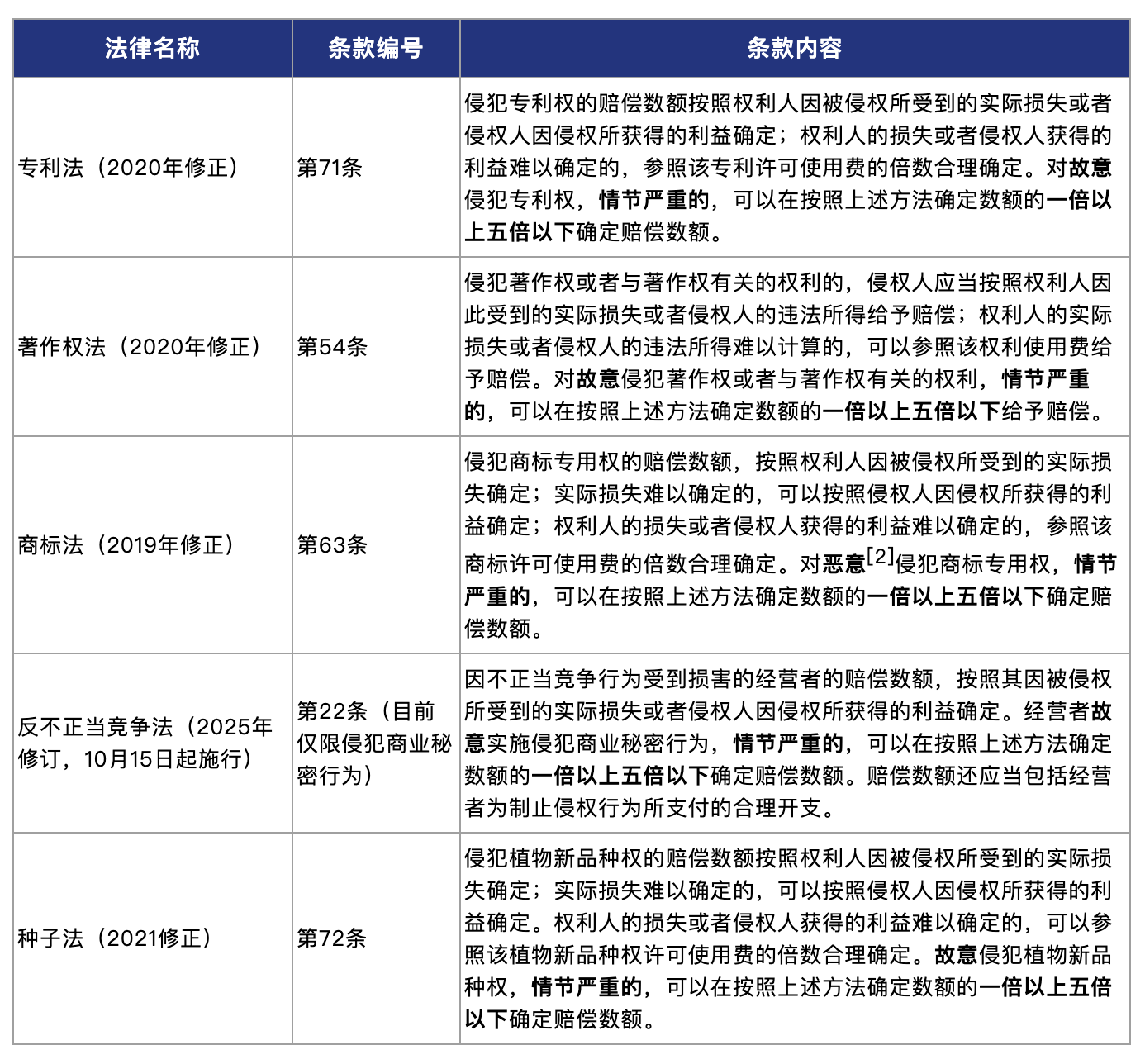

《民法典》第1185条对知识产权惩罚性赔偿做出了原则性规定,即“故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”《专利法》《著作权法》《商标法》及《反不正当竞争法》等法律中亦分别规定了相应侵权行为的惩罚性赔偿,共同组成了我国知识产权惩罚性赔偿的法律框架。

二、惩罚性赔偿的适用要件

根据前述法律及《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号,以下简称“惩罚性赔偿司法解释”)的规定,惩罚性赔偿请求应在起诉时或一审法庭辩论终结前提出或者增加,是否适用惩罚性赔偿需要同时满足主观上“故意”和客观上“情节严重”两个实体要件,具体分析如下:

(一)主观故意的认定

在司法实践中,法院认定侵权人是否具有“故意”,并非探究其内心想法,而是通过一系列客观证据和事实来综合推断。法院会全面审查案件的具体情况,比如被侵权商标或专利的知名度、权利的稳定性,以及侵权人与权利人之间是否存在特殊关系等。

此外,惩罚性赔偿司法解释明确了几种可以直接初步认定为“故意”的情形。这些情形为法院提供了清晰的指引,也警示了潜在的侵权者。例如,侵权人在收到权利人的警告函后仍不停止侵权——这清晰地表明其无视他人权利的主观“故意”,属于明知故犯;或者,侵权人或其关联方与权利人或者利害关系人存在关联且接触过被侵害的知识产权,包括但不限于雇佣关系、潜在或者实际的合作关系,如(前)公司员工(高管)、代理商或经销商、或代工厂等——由于这些关系使其能够轻易接触到涉案知识产权,其后续的侵权行为很难被认为是“无意”或“巧合”;此外,像假冒注册商标、实施盗版这类行为,其行为本身就蕴含了明显的侵权意图,法院通常会直接认定其具有主观恶意。

(二)情节严重的认定

“情节严重”是对侵权行为客观危害性的评估。法院会从多个维度综合判断,包括侵权行为的手段是否恶劣、是否为长期、反复的侵权、侵权的地域范围和规模大小、对权利人造成的损害后果以及侵权人在诉讼过程中的态度等。

具体而言,以下几种情况是法院认定“情节严重”的典型考量因素[3] :首先是“屡教不改”,即侵权人曾因相同或类似的侵权行为被行政处罚或法院判决,但仍然再次侵权。其次是“以侵权为业”,将仿冒、抄袭作为其主要的商业模式。第三,侵权行为的后果极为严重,例如侵权获利数额巨大,或者对权利人造成了重大的市场份额损失。第四,侵权行为可能危害公共利益或人身健康。最后,侵权人在诉讼中的不诚信行为,如伪造、销毁或隐匿侵权证据,或者拒不执行法院的保全裁定,这些行为同样会被视为加重情节,成为适用惩罚性赔偿的重要依据。

三、惩罚性赔偿金额的确定

惩罚性赔偿通常以基数乘以倍数的方式确定赔偿金额。根据惩罚性赔偿司法解释,人民法院确定惩罚性赔偿数额时,应当分别依照相关法律,以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的,人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定,并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。而倍数将由法院综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素确定。

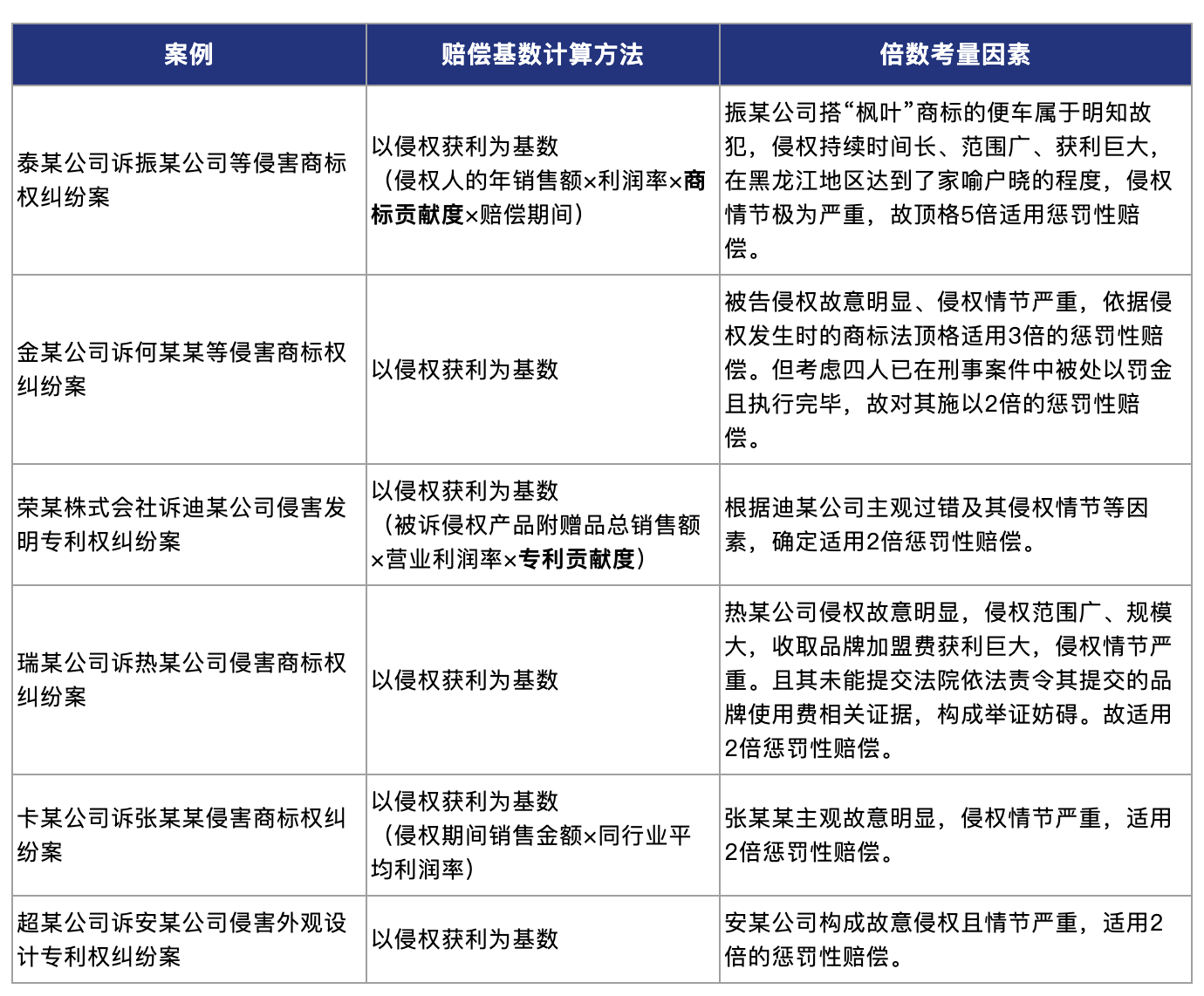

在此次公布的六个典型案例中,法院综合运用了以下方式确定惩罚性赔偿基数和倍数:

需要注意的是,法定赔偿与惩罚性赔偿不能同时适用。例如,广东高院公布的“超某公司诉安某公司侵害外观设计专利权纠纷案”也明确了这一点,即知识产权法定赔偿与惩罚性赔偿是基于不同的背景、法理和价值设立的两种不同的损害赔偿制度,法定赔偿数额不能作为惩罚性赔偿的基数。适用惩罚性赔偿倍数的基础只能是以原告实际损失、被告违法所得或者因侵权所获得的利益作为计算基数,在前者难以计算的情况下,可依法参照该权利许可使用费的倍数。原告为制止侵权所支付的合理开支不会被纳入计算基数。

另外,知识产权刑民交叉案件同样适用惩罚性赔偿,但是法院会“酌情考量”刑事处罚的执行情况,以体现司法的谦抑和公平。例如,广东高院此次公布的“金某公司诉何某某等侵害商标权纠纷案”中指出对于故意且情节严重的侵权人,即使已被执行刑事罚金,权利人仍然能够就因侵权行为造成的损失请求惩罚性民事赔偿;但是,法院在确定民事赔偿的倍数时,将惩罚性赔偿的倍数从顶格3倍降至2倍。

四、企业合规风控建议

结合上述典型案例,企业在合规管理过程中需关注以下问题,以避免因违规行为触发法律风险(尤其是惩罚性赔偿),保障自身合法经营:

(一)尊重他人知识产权,建立预警机制,杜绝“明知故犯”的恶意侵权

典型案例中多次出现侵权恶意明显以及明知侵权仍持续行为的情形(如泰某公司诉振某公司等侵害商标权纠纷案中振某公司明知商标核定范围仍超范围使用、荣某株式会社诉迪某公司侵害发明专利权纠纷案中迪某公司在侵权被判赔后再次侵权)。

这要求企业在合规管理中对商标、专利、著作权等的核定范围(如商标的核定商品/服务类别、专利的保护范围)进行清晰梳理。在产品研发、品牌推广、市场销售前,建议通过专业知识产权检索和风险评估(如商标检索以及专利FTO)确认其所用标识、产品、技术方案是否侵犯他人知识产权,建立知识产权风险预警和管理机制,规避与知名品牌“搭便车”或超范围使用授权IP等风险。

(二)落实整改避免重复侵权

典型案例中多个案例涉及重复侵权,即侵权行为被认定后,仍通过新渠道、新方式继续侵权。例如“卡某公司诉张某某侵害商标权纠纷案”中仅更换渠道继续销售侵权手表的行为,正是法院认定情节严重的直接原因。

企业合规中建议形成“发现问题 → 立即整改 → 监督问责”的管理链条。若已因侵权被处罚或和解,建议彻底排查侵权源头,如停止生产侵权产品和模具、下架所有渠道的侵权商品、销毁侵权标识、修改侵权设计等,避免任何形式的变相、重复侵权。

从广东高院此次发布的典型案例中,我们可以看到知识产权惩罚性赔偿制度为侵权者划出的法律红线。如今企业对知识产权合规风控的投入,已不再是单纯的成本支出,而是对未来最核心的战略投资。尊重和保护知识产权,不仅是规避法律风险的现实需要,更是决定企业能否在高质量发展的浪潮中行稳致远、赢得未来的关键所在。

注释:

[1] 详情请见https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1843402.html

[2] 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第二款明确:“本解释所称故意,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。“因此此处《商标法》规定的“恶意”即为其他法律中的“故意”。

[3] 详见《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条。