原国家食品药品监督管理总局曾于2017年12月22日发布了《移动医疗器械注册技术审查指导原则》(“2017指导原则”),就移动医疗器械的认定、范围以及注册技术要求颁布了具体指引。八年后,国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心于2025年4月29日发布了《移动医疗器械注册审查指导原则(2025年修订版)》(“2025指导原则”),对2017指导原则作出了进一步的修订与调整。

整体而言,2025指导原则延续2017指导原则的基本框架和认定方式,但就部分细节问题进行了修改与明确,特别在移动医疗器械的认定方面作出详细指引,并就移动医疗器械注册提出了新的技术审查要求。

基于2025指导原则,本文总结了关于移动医疗器械的认定与注册的高频问题以及相关解读。

高频问题1. 如何定义移动医疗器械?

2025指导原则大体延续了2017指导原则对于“移动医疗器械”的定义,但更明确地指出其“医疗器械”的特性。具体而言,2025指导原则明确“移动医疗器械”指采用无创形式并采用“移动计算终端”实现一项或多项医疗用途的医疗器械。根据《医疗器械监督管理条例》,医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。移动医疗器械首先应当属于“医疗器械”,具备医疗器械的基本性质,同时应兼备一定的特殊性质(也即采用无创移动计算终端实现目的)。因此,“移动医疗器械”认定应包括以下要件:

(1)采取“无创”形式(植入式和侵入式医疗器械不纳入移动医疗器械范畴);

(2)采用“移动计算终端”作为载体(如自带轮子、安装于交通载具(如车载、船载、机载等)等未采用移动计算终端的可转移医疗器械不属于移动医疗器械);

(3)具备实现医疗用途的基本性质。

高频问题2. 移动计算终端包括哪些种类?

根据2025指导原则,“移动计算终端”指供医务人员、患者等个人使用的移动计算产品终端(通称智能终端),包括医用终端、通用终端,其中:

(1)医用终端:指注册申请人自制或定制(不含外观改装)的终端,作为医用计算平台属于产品组成,例如绑带式动态心电图,此类终端(包括主机、显示器等)整体属于医疗器械;

(2)通用终端:指注册申请人采购的商业现成终端(含外观改装),作为通用计算平台不属于产品组成;此类产品(例如苹果手表)本身并不属于医疗器械,注册申请人往往以“软件”等方式注册,例如美国苹果公司就Apple Watch注册的“移动心电图房颤提示软件ECG App”。

就分类而言,移动计算终端包括手持式(如平板计算机、便携式计算机、智能手机等)、穿戴式(如智能眼镜、智能手表等)和混合式(手持式与穿戴式相结合)等使用形式。

以血糖仪为例,血糖仪通过滴血、虹吸式采血,在其未使用“移动计算终端”时,并不属于移动医疗器械。但如某类手机血糖仪可以传输血糖数据到手机中,自动记录用户测量过的血糖数值,从而具备血糖测试、数据分析数据分享或智能提醒等多种功能,这种与移动计算终端相结合的手机血糖仪就应当属于移动医疗器械。

高频问题3. 实践中如何认定移动医疗器械?

2025指导原则强调,移动医疗器械应当为“实现一项或多项医疗用途的医疗器械”,并且“实现非医疗用途的医疗器械不属于移动医疗器械”。如前文所述,移动医疗器械 “无创”和“采用移动计算终端”的特性在实践中相对容易判断,但是判断其是否“实现医疗用途”可能相对复杂。相关法律法规并未直接对“医疗用途”作出定义,参考《医疗器械监督管理条例》,我们理解“医疗用途”可能包括:

(1)疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;

(2)损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿;

(3)生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持;

(4)生命的支持或者维持;

(5)妊娠控制;以及

(6)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息。

2017指导原则曾明确,预期用于健康管理的、目标人群为健康人群的、记录统计健康信息的移动计算设备或软件一般不属于移动医疗器械。2025指导原则中删除了该表述,并修改为“采用移动计算终端实现非医疗用途的医疗器械不属于移动医疗器械”。

如上所述,2017指导原则下可通过“是否预期用于健康管理、目标人群是否为健康人群”的标准判断产品是否属于移动医疗器械,此标准在实际使用中根据目标人群的不同对于同一产品的认定存在一定不确定性。以市面上常见的运动手表/手环为例,其主要功能一般包括心率检测(包括静息心率、运动心率)、睡眠监测、异常心率提示(如心率不齐、早搏、房颤等)等,部分运动手表/手环还兼具心电图检测和绘制功能。对于正常人群用户而言,产品往往仅起到了健康管理之目的,如根据2017原则来评判,则不应属于移动医疗器械。但由于相关产品同时可以用于疾病监测和预防,其目标人群(甚至实际使用人群)也可能被认定为非健康人群,进而在2017指导原则下构成移动医疗器械。由于2017指导原则的上述标准属于提示性说明而非强制性规定,故监管部门在2025指导原则中也调整了该等表述,坚持以移动医疗器械的核心属性进行判定。在2025指导原则下没有区分使用人群,明确判定标准为实现非医疗用途的医疗器械不属于移动医疗器械,因此,上述心电图监测和绘制功能若被认定具有“医疗用途”,则该等产品具有被认定为医疗器械的可能性。

同样以运动手表/手环为例,我们注意到市场中部分产品完成了医疗器械注册(如Apple Watch、华为运动手表等),但仍有较多类似产品并未进行医疗器械注册。在2025指导原则项下,是否可能具有“医疗用途”需要结合具体产品情况判断,如难以完全排除构成“医疗用途”的可能性,建议注册申请人及时办理医疗器械注册申报手续。

高频问题4. 移动医疗器械属于第几类医疗器械?

2025指导原则明确其适用于移动医疗器械的注册申报,包括第二类、第三类医疗器械(包括体外诊断医疗器械)。这是否意味着,任何第一类医疗器械不会构成2025原则所定义的“移动医疗器械”?

从“移动医疗器械”的定义和性质来看,“移动医疗器械”必然涉及移动计算终端以实现其医疗用途,故根据国家药品监督管理局发布的《医疗器械分类规则》以及相应《医疗器械分类判定表》(合称为“分类规则”),其往往属于“有源医疗器械”(“有源”指任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械)。

是否属于接触人体医疗器械:根据分类规则,接触人体的移动医疗器械被分类为第二类或第三类医疗器械,不存在被认定为第一类医疗器械的情况。对于非接触人体医疗器械而言,非接触人体的有源医疗器械一般指临床检验仪器设备、医疗器械消毒灭菌设备、独立软件等。2025原则明确,移动医疗器械含有医疗器械软件组件,或本身即为医疗器械独立软件。而根据分类规则,独立软件类非接触人体的有源医疗器械,均为第二类或第三类医疗器械,不存在被认定为第一类医疗器械的情况。

综上,第一类医疗器械并非被人为排除于“移动医疗器械”的定义中,而是“移动医疗器械”根据其本身的性质和定义决定了其自然地被认定为第二类、第三类医疗器械。

高频问题5. 移动医疗器械包括哪些种类?

(1)移动医疗设备

根据2025指导原则,移动医疗设备是指采用医用或通用移动计算终端实现一项或多项医疗用途的医用电气设备。

根据国家标准文件《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求(GB 9706.1-2020)》,医用电气设备是指具有应用部分(即为了实现医疗器械设备或者医疗器械系统的功能,在正常使用时需要与患者有身体接触的部分)或向患者传送或取得能量或检测这些所传送或取得能量的电气设备。这样的电气设备与某一指定供电网有不多于一个的连接。

此类产品使用医用终端自带、外接(含无线连接)的传感器、显示屏等部件实现预期用途,或者使用通用终端外接(含无线连接)的传感器实现预期用途,通常可用于实现或部分实现等效常规医疗器械(基于非移动计算终端)的预期用途、核心功能,如移动超声设备、移动动态心电记录仪、移动牙科治疗仪等。此类医疗器械注册时,申请人还应关注医用电气设备相关的管理规定和技术要求。

(2)移动独立软件

根据2025指导原则的定义,移动独立软件是指采用通用移动计算终端(含自带传感器)实现一项或多项医疗用途的独立软件。根据《医疗器械生产质量管理规范附录 独立软件》的规定,“独立软件”是指具有一个或多个医疗目的,无需医疗器械硬件即可完成自身预期目的,运行于通用计算平台的软件。

如前文第1.2条所述,“移动独立软件”医疗器械主要对应指采用商业现成移动计算终端(含外观改装)(而非医用终端)的产品,该等商业现成终端不会被视作医疗器械或医疗器械的一部分,申请人应当按照移动独立软件的分类申请医疗器械注册。此类移动医疗器械的典型案例为运动手表产品相关软件,例如某苹果手表相关产品的医疗器械注册名称实际为“移动心电图房颤提示软件ECG App”。

需要注意的是,此时被认定为医疗器械的并非是“运动手表”本身,而是手表等商业移动计算终端内装置的独立软件程序,此类产品可能同时属于“移动医疗器械”以及“医疗器械软件”,申请人还应关注《医疗器械软件注册技术审查指导原则》的管理规定,并按照医疗器械软件的命名规则、临床评价和技术要求进行注册申报。

(3)移动医疗附件

移动医疗附件是指作为医疗器械附件的通用或医用移动计算终端,又可细分为控制型和数据型。

控制型移动医疗附件是指采用通用或医用移动计算终端控制医疗器械正常运行的附件,如运行于平板计算机上用于控制医学影像设备患者支撑装置运动的软件组件。控制型移动医疗附件作为医疗器械产品的组成部分不能单独实现预期用途,需随医疗器械产品整体注册。

数据型移动医疗附件是指采用通用或医用移动计算终端与医疗器械进行电子数据交换的附件,如运行于平板计算机上用于接收、显示医学影像设备所采集医学图像的独立软件。数据型移动医疗附件可随医疗器械产品进行整体注册,若能独立实现其医疗用途也可单独注册,此时视为移动医疗设备(基于医用终端)或移动独立软件(基于通用终端)。

根据《医疗器械分类规则》,如果附件对配套主体医疗器械有重要影响,附件的分类应不低于配套主体医疗器械的分类。

高频问题6. 移动医疗器械有何特殊注册要求?

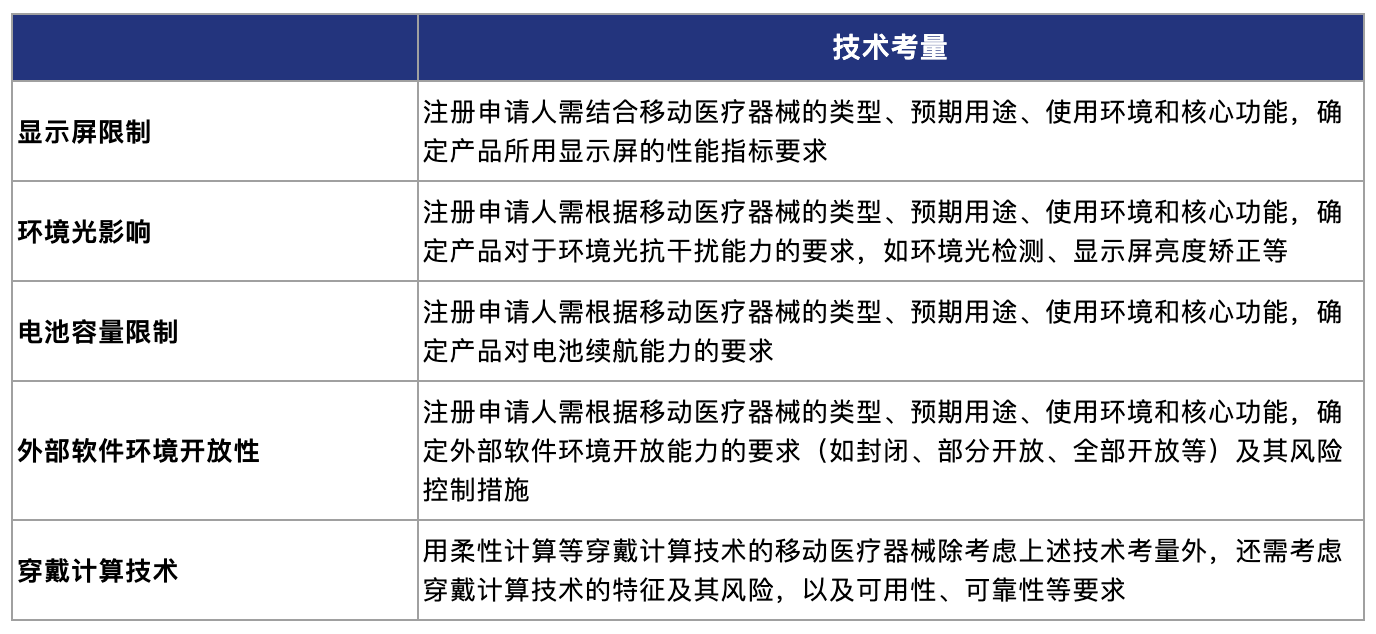

若注册申请人的产品根据前述认定标准可能构成移动医疗器械,则除了医疗器械注册的一般要求外,申请人在医疗器械注册申请中应特别关注如下技术要求:

高频问题7. 向非医疗人士开放使用需关注哪些注册要点?

供非专业用户使用或在家庭环境使用的移动医疗器械,需结合人因设计基本原则重点关注产品使用风险。例如,在家庭环境使用的移动医疗器械若有用户界面需具有产品注册信息的用户确认功能,如登录界面明示产品注册信息待用户确认后方可使用,或者登录后弹出产品注册信息对话框待用户确认后方可使用。

高频问题8. 数据和网络安全方面需要关注哪些注册要点?

移动医疗器械通常具备电子数据交换、远程访问与控制、用户访问三种功能当中一种及以上功能,故需考虑网络安全(含数据安全、信息安全)风险。同时,移动医疗器械的类型、预期用途、使用环境和核心功能不同,其网络安全能力要求也不同,需结合医疗器械网络安全指导原则要求,明确产品网络安全能力要求,并在网络安全研究资料中予以说明。

例如,预期用于辅助决策的移动独立软件需保证医疗数据具有不可得性,如软件在医护人员退出登录后能够自动清除下载至本地的医疗数据,或者采用加密技术保证下载至本地的医疗数据具有不可得性。

高频问题9. 移动医疗器械注册有哪些临床要求?

移动医疗器械应当遵循《医疗器械临床评价技术指导原则》和《医疗器械软件注册技术审查指导原则》医疗器械软件相应要求开展临床评价。特别地,对于采用人工智能算法实现的功能,应提交基于临床试验的临床评价资料。

临床评价的输入主要是来源于临床试验报告、临床文献和临床经验的临床数据。根据产品特征、适用范围、注册申请人宣称、警示及注意事项的充分性、临床使用经验的不同,论证产品对安全和性能基本原则符合性需要的临床数据和证据亦不相同。临床评价结果旨在证明,与患者受益相比,产品使用相关的风险可接受,且能较高程度地保护患者健康及安全。因此临床评价需与风险管理文件相互参照。

考虑到移动医疗器械通常用于实现或部分实现等效常规医疗器械的预期用途、核心功能,若采用同品种比对临床评价方式,可选取已在境内上市的移动医疗器械或等效常规医疗器械作为同品种产品进行比对。