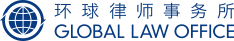

一、互联网不正当竞争纠纷管辖司法认定的一般规则

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》(“《反不正当竞争法司法解释》”)第二十六条规定,因不正当竞争行为提起的民事诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。关于侵权行为地的确定,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(“《民事诉讼法司法解释》”)第二十四条规定,侵权行为地包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。同时,若被诉侵权行为被认定该为信息网络侵权行为,《民事诉讼法司法解释》第二十五条规定了关于信息网络侵权的特殊管辖规则,即信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。

在司法实践中,出于便利己方诉讼的目的,大量的涉互联网不正当竞争纠纷的原告,会基于该特殊管辖规则主张纠纷由原告住所地法院管辖,该规则在适用过程中存在被误解、泛化和滥用的现象。从近年来的审判实践看,各级法院已经注意到该问题,并已经通过案例对于这一特殊管辖规则进行了进一步的澄清、限缩与规范。

二、互联网不正当竞争行为是否均为信息网络侵权行为?

顾名思义,互联网不正当竞争行为均涉及信息网络,但需注意的是,并非所有互联网不正当竞争行为均属于信息网络侵权行为,互联网不正当竞争纠纷能否适用信息网络侵权管辖规则需注意以下几点:

(一)需关注互联网信息本身是否侵权

在(2020)最高法知民辖终169号案、(2019)最高法知民辖终13号案等多则最高院裁定中,最高院均明确指出,信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。该条规定的信息网络侵权行为具有特定含义,指的是侵权人利用互联网发布直接侵害他人合法权益的信息的行为,主要针对的是通过信息网络侵害他人人身权益以及侵害他人信息网络传播权等行为。

如,在(2015)京知民终字第2276号案中,北京知产法院认为,本案系不正当竞争纠纷,是以被控不正当竞争的计算机软件或网站是否设置了妨碍他人正当竞争的功能设置为判定基础,并不涉及网络上的信息本身是否构成侵权的问题。故被诉侵权行为并非信息网络侵权行为,本案不属于《民诉法解释》第二十五条规制的范畴。

又如,在(2022)沪73民辖终74号案中,上海知产法院认为,本案中,上诉人(原审原告)主张的被上诉人(原审被告)在淘宝平台搜索引擎推广中购买上诉人商品名称“啪某”等关键词的竞价排名广告以及在商品销售页面使用与上诉人商品销售页面相同或相近似的促销方式的行为虽发生在网络中,但上述行为发生在电子商务经营活动中,平台仅是进行交易的媒介,故该等行为并非民诉法司法解释第二十五条所指的“信息网络侵权行为”。

(二)需关注不正当竞争行为是否在信息网络上完整实施

最高院在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)摘要》中指出,《民事诉讼法司法解释》第二十五条规定的作为管辖连结点的信息网络侵权行为系指在信息网络上完整实施的侵权行为;若侵权行为仅部分环节在线上实施,则不构成上述信息网络侵权行为,不能适用上述司法解释之规定确定管辖。

在(2019)最高法知民辖终13号案中,本案被诉侵权行为包括被告制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。原告提供的公证书记载,被告在其公司网站上声称,其是“集实验室仪器研发、生产、销售于一体的公司”,在网站上展示了涉案被诉侵权产品图片,原告从被告公司网站获取被告销售人员联系方式,通过微信沟通并在线下完成购买被诉侵权产品事宜。对此,最高院认为,上述交易过程中,网站和微信仅仅是双方交易的媒介,被诉侵权人仅通过互联网不能实施被诉侵害专利权的行为,故认定该案不属于信息网络侵权行为。

综上,并非所有的互联网不正当竞争行为都属于信息网络侵权行为,信息网络侵权行为特殊管辖规则并不能适用于每一起互联网不正当竞争行为案件,在确定互联网不正当竞争行为的管辖时,应当注意厘清侵权行为本身与互联网之间的关系。

三、属于信息网络侵权纠纷的不正当竞争案件,能否以原告发现地作为管辖连接点?

(一)原告发现地能否作为管辖连接点的观点转变

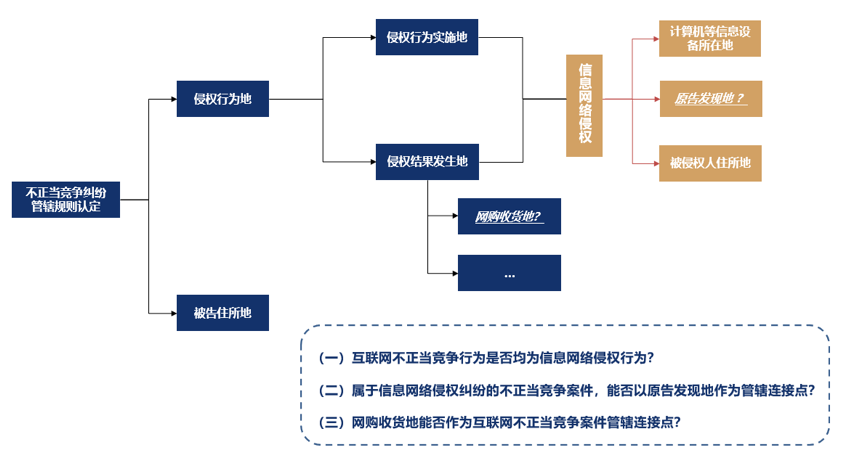

1. 2015年《民事诉讼法司法解释》颁布前,最高院司法解释关于原告发现地能否作为侵权行为地存在分歧

原告发现地,即原告发现侵权行为所在地,司法实践中,主要包括软件下载地及公证处所在地等。随着信息化发展和互联网的普及,网络侵权成为日益突出的新型民事侵权案件。随之而来的问题是如何确定网络侵权案件的侵权行为地。为此,最高人民法院前后出台了若干司法解释,但对于原告发现地能否作为侵权行为地存在分歧,具体如下:

在互联网不正当竞争纠纷领域,司法实践对于原告发现地能否作为侵权行为地同样存在争议。具体如下:

(1)在(2008)浙民告终字第78号商业诋毁纠纷案中,浙江高院认为,即便将不正当竞争纠纷案件比照适用网络著作权侵权纠纷案件,也只有在侵权行为地和被告住所地难以确定的情况下,才能以原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地的人民法院作为案件管辖法院。但在本案中,由于被告的住所地均十分明确,并不符合《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定的适用条件,故本案也不能比照适用该司法解释的上述规定。

(2)同时需注意的是,在(2012)民三终字第3号不正当竞争纠纷案中,最高院认为原告发现地可以作为侵权行为地。本案中,最高院认为,关于侵权行为发生地,本案有证据表明,广东省辖区内用户可以在某网站上下载并安装、运行“某某”软件,因此,广东省属于被诉侵权行为的实施地。同时需注意的是,最高院认定广东省属于被诉侵权行为实施地的另一个理由为,用户下载被诉侵权软件将通过某中转服务器,该中转服务器起到了传播被诉侵权软件的作用,该中转服务器所在地同样位于广东省辖区。关于侵权结果发生地,侵权结果发生地,是指侵权行为直接产生的结果发生地。侵权行为实施地与侵权结果发生地在大多数情况下是重合的,但也存在分离的情形。广东省作为“某某”软件的下载地,属于本案被诉侵权行为直接产生的结果发生地,因此一审法院对于本案具有管辖权。

2. 2015年《民事诉讼法司法解释》颁布后,反对将原告发现地作为侵权行为地的观点成为主流

2015年《民事诉讼法司法解释》第25条新增“信息网络侵权”管辖条款。最高院在《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》中指出,如何确定网络侵权行为地,争议主要在于原告发现地是否可以作为网络侵权行为地。针对此争议,实践中存在两种观点,在反复论证征求意见的情况下,最高院最终选择了第一种观点作为司法解释起草的依据,即原告发现地不作为侵权行为地,信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。

主要理由是:第一,如果承认原告发现地可以作为侵权行为地,由于网络互通性强,传播范围广,任何能够接入网络的地点都可以成为侵权行为发现地,连接点过多,管辖法院随意性较大。第二,以发现地为侵权行为地则将管辖法院的决定权完全授予原告,甚至有些原告为争夺有利管辖法院而人为地制造连接点,这对被告而言显然不公平。第三,民事案件的管辖要符合“两便”原则,而且连接点应当与纠纷有实际关联性,而以发现地为侵权行为地将导致管辖标准极不明确,极易引发管辖争议。

(二)司法实践中,“原告发现地能否作为侵权行为地”仍存争议

1. 部分法院认为原告发现地不可作为侵权行为地

部分法院认为原告发现地不可作为侵权行为地,主要依据是“两便”原则以及“原告就被告”原则,即管辖权的确定对当事人而言应当具有确定性和可预期性。若以在某地可对涉案软件进行下载、安装作为管辖连接点,则可以下载和安装涉案软件的任一地域符合级别管辖要求的人民法院均会对本案具有管辖权,这不仅会导致“两便”原则以及“原告就被告”原则的制度设计落空,也不利于案件事实的查明和高效审理。

例如,在(2015)京知民终字第2276号案中,北京知产法院认为,对不正当竞争纠纷而言,无论是由被控侵权人进行相关设置的服务器所在地、进行相关设置的所使用的计算机终端所在地、被告住所地确定管辖,都相较于起诉人住所地更有利于法院对被控不正当竞争行为进行审查以及相应判决的执行。倘若以相关计算机软件可以在互联网下载运行就准许原告住所地法院对本案管辖,不仅不利于法院对被控不正当竞争行为的审查以及相应判决的执行,不符合管辖权确定的基本原则,也可能使以“被告住所地”确定管辖的制度设计落空。据此,在本案纠纷中,不宜将信息网络侵权行为进行扩大解释、将被侵权人住所地视为侵权结果发生地,进而以被侵权人住所地作为管辖连接点。

在(2019)闽02民辖终314号案中,厦门中院认为,由于网络互通性强,传播范围广的特点,一审法院将原告发现地亦作为侵权行为地的意见过分扩大了对侵权行为地的理解,不符合法律有关确定管辖应遵循的原则。一审法院既非被告住所地人民法院,亦非侵权行为地人民法院,对本案依法不享有管辖权。

2. 以浙江法院为例,关于“原告发现地能否作为侵权行为地”的问题仍存分歧

在(2015)浙辖终字第46号、(2018)浙01民辖终684号、(2019)浙01民辖终1182号案中,浙江高院及杭州中院均认可公证处所在地属于侵权行为地。例如在(2019)浙01民辖终1182号案中,上诉人(原审被告)认为本案系涉及计算机软件的不正当竞争纠纷,是否构成不正当竞争,应以被控不正当竞争的计算机软件是否设置了妨碍他人正当竞争的功能设置为判定基础。一款计算机软件中“妨碍他人正当竞争的功能设置”是由计算机开发者在软件开发过程中一次性编写和设置完成的,计算机软件经封装并上传AppStore,即已固定下来;用户并非被控侵权行为的实施主体,用户下载、安装、运行软件的过程也仅是发现该等预设功能效果的过程,相应地,本案中公证处所在地事实上是“原告发现被控侵权行为所在地”。尽管如此,杭州中院仍认可公证处所在地杭州市上城区为侵权行为实施地和侵权结果发生地。

但需注意的是,在(2020)浙01民辖终277号案中,杭州中院对一审法院提出公证处所在地属于侵权行为地的认定予以了纠正,但杭州中院并不否认原告发现地能够作为信息网络侵权案件的管辖连接点,而是认为原告发现地只有在侵权行为地和被告住所地均难以确定的情形下才可作为管辖连接点。杭州中院认为,首先,只有在侵权行为地和被告住所地均难以确定的情形下,“发现侵权内容地”才作为侵权地。其次,对于二被上诉人在杭州市上城区所作的公证行为,如果将“公证”地点均视为侵权行为地或侵权结果发生地均可成为管辖连接点,将造成管辖地随意性和管辖权的不确定性。因此,在本案争议已有法律明确管辖原则的情况下,原审法院认定杭州市上城区为作为侵权行为实施地及侵权结果发生地有误,本院予以纠正。

不过,我们又注意到,在上述(2020)浙01民辖终277号案后,在(2020)浙01民辖终844号案中,杭州中院又认可软件下载地属于侵权行为地。在该案中,法院认为,根据在案证据,杭州市上城区用户可以下载安装使用上诉人的某移动应用,在用户使用该侵权应用后,上诉人可实时将其仿信息流广告产品和纯广告干扰性弹窗发送到所在地用户手机中,故杭州市上城区属于被诉侵权行为实施地。其次,关于侵权结果发生地,本案被诉侵权行为结果是指上诉人软件的部分运行功能妨碍和破坏了被上诉人合法提供的网络产品或服务的正常运行,对用户权益造成损害。该被诉侵权行为结果在公证书中存在初步证明。因此杭州市上城区作为上诉人软件的下载地,属于本案被诉侵权行为直接产生的结果发生地。

综上,虽然《民事诉讼法司法解释》第二十五条列举的侵权结果发生地并不包括原告发现地,且《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》也否认原告发现地作为侵权行为地,但目前现行有效的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》中仍然保留原告发现地这一管辖连接点,各地法院的裁判口径也仍存不同。

四、网购收货地能否作为互联网不正当竞争案件管辖连接点?

(一)司法实践中,最高院认为不正当竞争纠纷案件应区别于合同案件,网购收货地不能作为不正当纠纷案件的管辖连接点

《民事诉讼法司法解释》第二十条规定,以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络交付标的的,以买受人住所地为合同履行地;通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。在网络购物环境下产生的不正当竞争纠纷诉讼中,网购收货地能否依据上述规定作为管辖连接点实践中一直存在争议,原告往往希望向网络购物收货地法院起诉,主要理由是认为收货地就是侵权结果发生地,以此作为案件管辖的连接点。

在(2016)最高法民辖终107号案中,最高院明确网购收货地不能作为不正当竞争纠纷案件的管辖连接点。最高院认为,由于合同案件与侵犯知识产权及不正当竞争案件存在较大的不同,合同案件一般发生在合同当事人之间,且其影响基本仅限于特定的行为和特定的当事人,而在侵犯知识产权和不正当竞争案件中,当事人通过网络购物方式取得被诉侵权产品,虽然形式上与“以信息网络方式订立买卖合同”并无区别,但其所提出的侵权主张并非仅针对这一特定的产品,而是包含了特定权利的所有产品;其主张也并非仅针对合同的另一方主体,而可能是专此产品相关的、根据法律规定可能构成侵权的其他各方主体。考虑到上述区别,并考虑到侵犯知识产权案件和不正当竞争案件中对侵权行为地的确定有专门的规定,如果原告通过网络购物方式购买被诉侵权产品,不宜适用《民事诉讼法司法解释》第二十条的规定(即以买受人住所地为合同履行地)来确定案件的地域管辖。

(二)新《反不正当竞争法司法解释》明确网购收货地不能作为不正当竞争纠纷案件的管辖连接点

2022年3月20日施行的《反不正当竞争法司法解释》第二十六条对网购收货地能否作为不正当竞争纠纷问题予以明确,即当事人主张仅以网络购买者可以任意选择的收货地作为侵权行为地的,人民法院不予支持。我们理解这主要是因为民事案件的管辖要符合诉讼两便原则,管辖连接点应当与案件纠纷有实际关联性。如将网络收货地址作为管辖连接点,即侵权结果发生地,将导致连接点过多,管辖标准的极其不确定,这也将变相赋予原告任意选择管辖法院的权利,违背程序公正。