作者:顾巍巍 | 万发文 | 邹倩明

一、序言

对于药物而言,临床试验的重要性是不言而喻的,药物的有效性与安全性都需要通过临床试验进行检验。据统计,我国每年有800多种新药进行人体试验,涉及人群约50万人。目前,我国已有《药品管理法》《药品注册管理办法》《药物临床试验质量管理规范》等法律法规对临床试验加以规范,但对于临床试验产生纠纷后如何处理的具体规定仍然不足。近日,包括瑞德西韦、法匹拉韦等多项治疗新冠肺炎的药物已处于临床试验阶段,随着疫情研究的不断深入,申报药物临床试验的新冠肺炎潜在药物将继续增多。本文将对药物临床试验不良事件民事纠纷[1]中的法律主体、法律关系进行分析,并结合案例分析当前司法实务中可能存在的问题。

二、药物临床试验中的法律主体及其法律关系

(一) 法律主体

《药物临床试验质量管理规范》(“GCP”)第六十八条的规定,“临床试验(Clinical Trial),指任何在人体(病人或健康志愿者)进行药物的系统性研究,以证实或揭示试验药物的作用、不良事件及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄,目的是确定试验药物的疗效与安全性”。临床试验的简要流程如下:

前期申报与准备:药物临床试验申办者(通常为医药企业,以下简称“申办者”或“药企”)完成法律法规要求的各项审批申报,并就试验方案、试验的监查、稽查和标准操作规程与研究机构(通常为医院,以下简称“研究机构”或“医院”)达成书面协议。[2]

实施阶段:研究机构通过各种途径招募受试者,并与受试者签订《临床试验知情同意书》(下称“《知情同意书》”)。《知情同意书》签署后,受试者先接受一系列详细的身体检查,在确定受试者符合入组标准后,受试者将正式入组,按照临床试验治疗方案接受治疗。

结束阶段:在最后一例受试者完成临床研究以后,关闭项目并进行数据的总结与分析,最后由申办者负责向药品监督管理部门递交试验的总结报告。

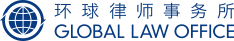

从上述描述可看出,药物临床试验中一般涉及三个法律主体[3]:申办者、研究机构[4]及受试者。其中,申办者负责发起、申请、组织、监查一项临床试验,并提供试验经费。研究机构负责执行临床试验方案,并采取必要措施保障受试者的安全。受试者自愿参与临床试验,并接受试验药物。

(二) 法律关系

1. 受试者与研究机构

研究机构招募受试者的方式通常有两类。第一类是受试者因身体不适前往作为研究机构的医院治疗,在治疗过程中自愿加入该临床试验。在该情况下,当受试者在医院进行挂号,医院对受试者进行诊断和相应治疗时,受试者与医院已经通过双方的事实行为建立医疗服务合同关系。

第二类情况是受试者从各类渠道了解到临床试验的招募信息后,直接与作为研究机构的医院联系,并自愿加入该试验。对于该类情况,受试者与医院间可能不成立医疗服务合同关系。比如,北京市丰台区人民法院(2017)京0106民初2563号判决中,原告作为健康受试者进入被告医院的艾滋病疫苗临床试验。由于原告并未在被告医院进行诊断与治疗,且受试疫苗是以预防而非治疗为目的,受试者与试验医院间并没有医疗服务合同关系,二者间的纠纷也非医疗损害责任纠纷。

2. 申办者与受试者

如前述提到,合同关系可通过事实行为建立。虽然《知情同意书》一般只由受试者与研究机构签署,但《知情同意书》一般会列明申办者的名称及其与临床试验的关系,甚至会约定申办者与受试者间的权利义务。因此,有法院认为,受试者签署《知情同意书》,接受申办者的临床试验检查项目、服用试验药物等一系列事实行为,使其与申办者之间建立了临床试验合同关系(又称“药物试验合同关系”)。[5]

3. 申办者与研究机构

如前述提到,申办者就试验方案、试验的监查、稽查和标准操作规程与研究机构达成书面协议,故申办者与研究机构成立临床试验研究协议关系。但有法院认为,申办者实际上是委托研究机构进行药物临床试验,申办者与研究机构成立委托关系。[6]

三、临床试验不良事件诉讼中的请求权基础分析

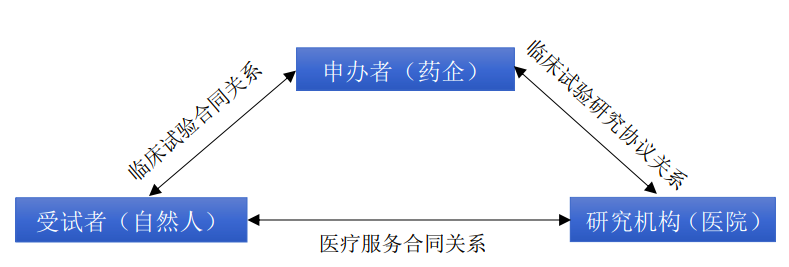

(一) 受试者诉研究机构

1. 医疗损害责任纠纷

如前述所示,受试者通常在临床试验前或过程中接受研究机构的诊断与治疗,故受试者可基于《侵权责任法》第五十四、五十五条的规定[7],以医疗损害责任纠纷为由起诉研究机构。

2. 生命权、健康权、身体权纠纷

受试者在临床试验过程中若发生死亡、健康受损或身体完整性受损等后果,受试者或其家属可根据《侵权责任法》第二条、第六条的规定[8]、以生命权、健康权、身体权受侵犯为由起诉研究机构。

但是,《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》中提到:“在确定侵权责任纠纷具体案由时,应当先适用第九部分‘侵权责任纠纷’项下根据侵权责任法相关规定列出的具体案由。没有相应案由的,再适用‘人格权纠纷’、‘物权纠纷’、‘知识产权与竞争纠纷’等其他部分项下的案由……”所以,在临床试验不良事件纠纷中,当患者选择以侵权纠纷为由起诉医院时,法院通常会选择侵权责任纠纷中的“医疗损害纠纷”作为案由,而非人格权纠纷下的“生命权、健康权、身体权纠纷”。以生命权、健康权、身体权纠纷为案由的情况通常是受试者与研究机构不成立诊疗关系[9]。

3. 医疗服务合同纠纷

如前所述,受试者在临床实验前通常已经在研究机构中接受诊疗,受试者和研究机构成立医疗服务合同关系。所以,若研究机构在诊疗过程中存在违反其应尽的注意义务的违约行为,导致了受试者的损害,受试者可基于医疗服务合同要求研究机构承担违约责任。

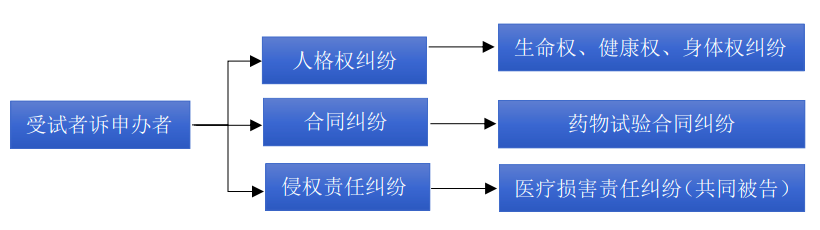

(二)受试者诉申办者

1. 生命权、健康权、身体权纠纷

受试者在临床试验过程中若发生死亡、健康受损或身体完整性受损等后果,受试者或其家属可根据《侵权责任法》第二条、第六条的规定、以生命权、健康权、身体权受侵犯为由要求申办者承担侵权责任。

2. 药物试验合同纠纷

如前所述,受试者与申办者成立事实上的药物试验合同关系,故受试者可基于药物试验合同要求申办者承担违约责任。

3. 医疗损害责任纠纷是否能作为案由

首先,在《侵权责任法》第七章“医疗损害责任”中,除《侵权责任法》第五十九条“药品等缺陷及不合格血液致害责任”中有将“药品、消毒药剂、医疗器械”的“生产者”列为责任主体外,第七章剩余条款的责任主体均为“医疗机构及其医务人员”。

关于临床试验中的试验药物是否构成《侵权责任法》第五十九条中的“药品”,通说认为,由于《侵权责任法》第五十九条是“医疗产品责任纠纷”案由的法律依据,所以此处的“药品”指投放市场流通的药品。仍临床试验中的、尚未上市的药物造成损害并不适用该条规定。[10]所以,临床试验药物的生产者并不是《侵权责任法》第五十九条的责任主体。

而《侵权责任法》第七章中的“医疗机构”通常指取得《医疗机构执业许可证》、提供医疗服务的机构及个人诊所。[11]由于作为申办者的药企通常只负责研发、生产和销售药物,并不提供医疗服务,所以申办者也并非《侵权责任法》第七章规定的“医疗机构”。

综上,临床实验药物不适用《侵权责任法》第五十九条的规定,而申办者也并非“医疗损害责任纠纷”中的“医疗机构”,故起诉申办者在理论上不适用“医疗损害责任纠纷”案由。

然而,当原告以侵权为基础,并以“医疗损害责任纠纷”同时起诉申办者与研究机构时,由于申办者和研究机构在临床试验的方案设计、后续执行及损害赔偿的承担上具有紧密的联系,法院一般也允许申办者作为共同被告存在于“医疗损害责任纠纷”中。但是,原告患者一般不能以“医疗损害责任纠纷”单独起诉申办者。

四、审判实践中存在的问题

据目前关于临床试验不良事件的判决来看,由于案件总量不多,且缺乏权威的裁判指引,法院在审理侵权案件过程中存在下列问题:

(一)《知情同意书》能否证明研究机构完成告知义务

1. 近亲属签署的《知情同意书》能否证明研究机构完成告知义务

根据《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》,若医院提交了患者近亲属签订的《知情同意书》,“人民法院可以认定医疗机构尽到说明义务,患者有相反证据足以反驳的除外”[12]。这似乎表明,若患者认为近亲属签字的同意书并不能反映患者已被告知,应由患者提供相反证据,而非由医疗机构提出其他的支持性证据。然而,对此人民法院在审判中有不同的做法。

比如,在上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民一(民)终字第3451号判决中,法院认为应由受试者提供证据,证明近亲属签字的同意书不能反映受试者已被告知。然而在云南省昆明市中级人民法院(2015)昆民三终字第52号判决中,法院认为,仅凭《知情同意书》不能认定作为研究机构的医院完成其告知义务,医院还应提交证据证明存在不宜受试者本人签字的情形。

2. 受试者本人签署的《知情同意书》能否证明研究机构完成告知义务

即使研究机构提供受试者本人签署的《知情同意书》,法院也有可能因《知情同意书》的内容对受试者的风险告知不足,而认定受试者本人签署的《知情同意书》不能证明研究机构已尽充分说明义务。

比如,上海市第一中级人民法院(2018)沪01民终8697号判决中,受试者本人与研究机构签署了《知情同意书》,且《知情同意书》明确了试验药物的不良反应。然而,由于区医学会鉴定仍认定医院“对试验药物的副作用强调不够”,法院因此认定研究机构存在临床试验的风险告知不足。与之类似,在内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院(2017)内0502民初8898号判决中,虽受试者已签署《知情同意书》,然而法院认为知情同意书中的表述“不能让受试者或家属明确理解此种(试验)方法的准确含义”。故法院认定仅有《知情同意书》不能证明研究机构已尽充分的说明义务。

(二) 申办者及研究机构承担补偿责任的法律基础不明

通说认为,《侵权责任法》下规定了三种归责原则:过错责任、过错推定责任与无过错责任。对于公平责任,部分学者认为其是归责原则,而部分学者则认为其仅仅是辅助衡量赔偿的手段[13]。在医疗损害责任中,《侵权责任法》第五十九条的医疗产品损害责任适用无过错责任原则,《侵权责任法》第五十五条和六十一条的违反告知义务与保密义务适用过错推定原则,其余一般适用过错责任原则[14]。由于临床试验药物并非上市药物,故不适用《侵权责任法》第五十九条的无过错责任。故对于临床试验中的侵权纠纷,除若涉及到研究机构的告知义务可能会适用过错推定责任之外,其余一般适用过错责任及公平责任。

对于公平责任,《侵权责任法》第二十四条规定:“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,可以根据实际情况,由双方分担损失。”由此可知,公平责任并不以行为人的过错为要件。但是,公平责任仍然以行为人的行为及损害结果间因果关系为要件。入选《人民法院案例选》的“电梯内劝阻吸烟案”中,河南省郑州市中级人民法院在二审判决书中明确,适用公平原则“前提是行为与损害结果之间有法律上的因果关系,且受害人和行为人对损害的发生都没有过错。”[15]

综上,在侵权责任中,过错责任、过错推定责任的成立以行为、损害、因果关系、过错为要件,而公平责任的成立则以行为、损害、因果关系为要件。然而,在药物临床试验不良事件纠纷的司法实践中,当侵权的要件并不能完全成立时,研究机构和申办者是否承担责任,以及承担何种责任,实践中法院有裁判不一致的情况。

1. 研究机构或申办者有过错,但过错与损害结果间没有因果关系

如上所述,从法律条文的规定看,当受试者不能证明研究机构或申办者的行为与损害结果间存在因果关系时,研究机构或申办者并不承担基于过错责任的赔偿或基于公平责任的补偿。然而在实践中,法院在认定研究机构或申办者的行为与损害结果之间不存在因果关系后,在是否要求研究机构或申办者对受试者的损害后果进行补偿方面却有不同做法。

比如,北京市第二中级人民法院出具的(2017)京02民终9017号判决中,法院认定作为研究机构的医院有告知缺陷,但由于告知缺陷与患者死亡之间无因果关系,故医院不承担任何补偿责任。这一做法与前述提到的《侵权责任法》的归责原则相符合。

然而,在上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民一(民)终字第3451号判决中,法院认定作为研究机构的医院在临床试验中存在入组不严、检查欠全面等不足,该不足与损害结果间无因果关系。但是,法院仍酌情让医院对受试者承担10万元的补偿。与之类似,在上海市第一中级人民法院(2018)沪01民终8697号判决中,法院认定医院有试验药物副作用强调不足的欠缺。虽然该欠缺与患者损害结果间无因果关系,但仍酌情让医院补偿患者2万元,并承担鉴定费用。两个判决中均未明确医院承担补偿责任的法律基础。

2. 研究机构或申办者没有过错,但临床试验与损害结果间有因果关系

若研究机构或申办者在临床试验中无过错,而损害结果是试验药物、试验检查或手术的不良反应所导致时,对于研究机构或申办者的责任承担问题,法院在审判实务中也有不一致的做法。

部分法院根据GCP第四十三条的规定要求申办者承担补偿责任[16]。然而,GCP是原药监局发布的行政性规章,且第四十三条规定为“申办者应对参加临床试验的受试者提供保险,对于发生与试验相关的损害或死亡的受试者承担治疗的费用及相应的经济补偿。” 其字面意思是申办者应该为受试者购买补偿性保险,而非让申办者对受试者承担补偿责任。故GCP第四十三条是否能直接作为法院判决申办者承担补偿责任的法律依据,在理论上存疑。

部分法院则并未明确申办者承担责任的法律依据,只是在认定不良事件与试验有直接关系之后,判决申办者承担补偿责任[17],没有明确申办者承担责任的法律依据为《侵权责任法》、《合同法》还是其他法律法规。

五、总结

综上,在审判实践中,各法院对于研究机构是否完成告知义务的认定,及申办者与研究机构补偿责任法律基础方面有理解不一致之处,需要立法进一步的完善,或者最高院的权威裁判指引进行明晰。另外,由于药物临床试验中涉及多个法律关系,若纠纷产生,申办者及研究机构应根据案件具体情况,选择合适的诉讼策略。

注释:

[1] 根据《药品注册管理办法》第三十一条,临床试验分为I、II、Ⅲ、IV期。其中前三期为药物上市前的临床试验,而IV期是“新药上市后应用研究阶段”的研究。本文仅讨论药物上市前的I、II、III期临床试验。

[2] GCP第七条:“临床试验开始前,研究者和申办者应就试验方案、试验的监查、稽查和标准操作规程以及试验中的职责分工等达成书面协议”

[3] 实践中有申办者委托合同研究组织执行临床试验的某些工作和任务,由合同研究组织与研究机构订立临床试验研究协议的情形。本文对该种情形不作讨论。

[4] 具体的试验操作由研究者承担,研究者通常是研究机构的雇员(比如医院的执业医师)。

[5] 比如北京西城区法院(2017)京0102民初18699号判决书。

[6] 比如北京市西城区人民法院出具的(2017)京0102民初18699号判决书。

[7] 《侵权责任法》第五十四条规定:“患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任”;第五十五条规定:“医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的,医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况,并取得其书面同意;不宜向患者说明的,应当向患者的近亲属说明,并取得其书面同意。医务人员未尽到前款义务,造成患者损害的,医疗机构应当承担赔偿责任。”

[8] 《侵权责任法》第二条规定:“侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。”第六条规定:“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。”

[9] 比如前述提及的北京市丰台区人民法院(2017)京0106民初2563号判决书中,原告作为健康受试者进入被告医院的艾滋病疫苗临床试验,原告并未在被告医院进行诊断与治疗。

[10] 杨立新,岳业鹏:“医疗产品损害责任的法律适用规则及缺陷克服——‘齐二药’案的再思考及《侵权责任法》第 59条的解释论”,《政治与法律》2012 年第9 期,第114页;另见奚晓明主编:《<中华人民共和国侵权责任法>条文理解与适用》,人民法院出版社2010年版,第415页。

[11] 奚晓明主编:《<中华人民共和国侵权责任法>条文理解与适用》,人民法院出版社2010年版,第386页。

[12] 《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条:“患者依据侵权责任法第五十五条规定主张医疗机构承担赔偿责任的,应当按照前条第一款规定提交证据。

实施手术、特殊检查、特殊治疗的,医疗机构应当承担说明义务并取得患者或者患者近亲属书面同意,但属于侵权责任法第五十六条规定情形的除外。医疗机构提交患者或者患者近亲属书面同意证据的,人民法院可以认定医疗机构尽到说明义务,但患者有相反证据足以反驳的除外。”

[13] 王利明:《侵权责任法研究(上卷)》,中国人民法学出版社2004年7月版,第160-161页。

[14] 杨立新:“《侵权责任法》规定的医疗损害责任归责原则”,《河北法学》,2012年12月版,第30页。

[15] 河南省郑州市中级人民法院(2017)豫01民终14848号判决书,入选《人民法院案例选 (2018年第5辑总第123辑) 》。

[16] 请见北京市第二中级人民法院(2017)京02民终9017号判决书。

[17] 请见北京市第一中级人民法院(2019)京01民终4601号判决书。